导言:

近日,景德镇模式与中国式现代化道路的实践——方李莉学术团队30年研究艺术人类学民族志场景展暨学术研讨会开幕式在三宝蓬美术馆举行。本次展览以方李莉学术团队对景德镇城乡地区,持续三十年的田野考察和人类民族志研究为基础,以艺术人类学的脉络梳理了景德镇从农业社会到工业社会,再到后工业社会、城乡互动的后农业社会的千年变迁过程。通过情景化的空间场景设计,装置影像、实物、地图、文献和专著等丰富多元的媒介充分诠释了方李莉团队提出的“景德镇模式”“瓷文化丛”“先锋人群”、“遗产资源”、“后农业文明”等系列学术概念。

近期艺术中国记者对方李莉教授进行了专访。方李莉教授简述了她对景德镇三十年的田野考察、梳理和追问,对“景德镇模式”理论的思考。第一现场考察景德镇从国营工厂改制危机时期的转型,从工业化进入后工业化,再到近十年的后农业文明形态的演变历程,细致解读了“先锋人群”与景德镇文化遗产的结合是如何促进景德镇快速演变,不断焕发崭新活力的关键原因。

方李莉教授在景德镇三宝蓬美术馆接受艺术中国记者采访(摄影:冯楠)

方李莉:首先我想把这个展览变成一面镜子,让景德镇人从这面镜子里面看到景德镇的过去,当下和未来。实际上这是一个景德镇人自我认识的过程,也是个文化自觉的过程。我想探讨的虽然是景德镇的问题,但是又不完全景德镇的问题,实际上我一直感兴趣的是有关社会转型问题的研究,景德镇只是我研究这个问题的切入点。

景德镇是一个非常重要的案例,就像我们要去做体检,需要从身体取出一个切片做活检,其可能是人体里很小的一部分,但是通过这个切片可以反映出人的整个肌体的状态。所以我希望通过研究景德镇,看到整个中国发展的一个侧面,中国追求现代化已经有100多年历史了,但是现在提出了中国式现代化。

中国式现代化是具有中国特色的现代化,但什么是中国特色,我们必须要把这个问题讲清楚,实际上我很想通过景德镇,这样一个具有中国传统手工业特色的城市来探讨这样的问题。人类学的特色就是可以在一个地方做追踪,这样的方法可以不断的检验和论证自己以往的研究,在这样的过程中,我发现学术研究是有效的,因此我们的理论在实践中得到了不断的证实。我觉得现在国家很重视自然科学研究,但对于社会科学研究还没提到一个很高的高度,但我始终相信学术是有力量的,是可以帮助社会发展的,是应该引起更多地关注的。

遗产资源和创意人才的加入促进景德镇进入后工业社会发展模式

我在上世纪90年代末第一次来到景德镇考察。当时景德镇面临一个转折,即改革开放后国营瓷厂面临改制,景德镇前面的发展方向是什么?当时大家都很迷茫,工人一直都在国瓷工厂工作,都是以工厂为依靠,现在需要自主创业,朝哪个方向自主创业?不仅工人迷茫,景德镇的市政府也很迷茫。也就在这时,我开始意识到景德镇的工业化发展模式已经翻过一页了,接下来再可能将进入一个后工业的发展模式,为什么会这样想?

景德镇工业化时期(图片来源:范晓颖)

当时国营工厂改制,工人下岗,但是我发现在景德镇城乡交界处的一些村庄里出现了一些手工艺作坊在生产仿古瓷,其生产形式与合作方式几乎是传统的翻版,当时我就在思考一个问题,这种传统的复兴是历史的倒退还是社会的进步?如果这是进步,它是朝什么方向进步?我甚至觉得文化的发展未必要走直线,其实可以走螺旋形上升的,也就是看上去是一种传统的回归,但实际却是一场文化的提升,甚至可以是文明的升级。

当时我考虑的是景德镇已经开始进入后工业社会发展模式。在工业化的发展模式中传统和现代相互对立,要想使一个地方的文化得到发展,首先要打破它的传统。但是在后工业化的发展模式中传统和现代是不对立的是可以相互融合的,而且传统会在现代里面重构,并变成新的社会发展中所需要的资源。

老工匠(图片来源:范晓颖)

雕塑瓷厂的工人(摄影:冯楠)

我把这个资源称之为遗产资源,景德镇的遗产资源就是它的手工艺。所以景德镇在传统资源里得到了新的发展,新的发展就是后工业化的发展模式。但是后工业是一个知识性的社会。那么当时由下岗工人,还有进城务工的农民工,能够构成知识社会的基础吗?

方李莉教授采访中国工艺美术大师黄卖九(图片来源:范晓颖)

景德镇的陶瓷工厂一直有陶瓷美术家的资源,即使在工业化时期,景德镇的手工艺在国营时期也没有完全断裂,在工厂、在陶瓷研究所还保留了一些很有名的工艺美术大师,还有景德镇陶瓷学院的教授们,这些人应该是当地知识主体的一部分。但是更重要的是需要年轻人的加入,当时我发现陶瓷大学有个别的学生和教师加入了这个队伍。我发现他们但并不是一味仿古,他们也在创新。所以我就认定,如果有一天有大量年轻的知识群体进入景德镇,那后工业化的发展模式就出现了。

方李莉教授采访的洋景漂(图片来源:范晓颖)

果然,2000年后景德镇出现了外国陶艺家在当地交流和做作品,在2008年以后,景德镇乐天陶社开办了陶瓷创意集市,吸引了景德镇本地陶瓷大学以及全国各的艺术院校毕业生到景德镇创业,到陶瓷创意集市摆摊,于是就出现了一支声势浩大的队伍叫“景漂”,据不完全统计,景德镇的“景漂”已达6万人,这是一个不少的人数。其实“景漂”在景德镇历史上就有,只是“漂”来的人群不一样。明清时期,景德镇就出现了周边大量农民工进城打工,同样在上世纪90年代也有大量的农民工进城打工,人都是往有资源的地方走。古代时期大量农民工来景德镇发展,是因为景德镇有做瓷器的自然资源,而来开发这些自然资源的都是出售劳动力的农民工,但今天来到景德镇的这些人不再仅仅是劳动力,而是是拥有创意精神,现代知识,受过艺术设计教育的年轻人。

这群年轻人来到景德镇发展引起了景德镇的巨大变化,让景德镇从工业化生产模式转向了具有后工业化知识性特点的生产模式。所以,上世纪90年代,我提出景德镇从工业化模式转向后工业化模式的这个论点是站得住脚的,也是有一定预见性的。当下景德镇出现的正是一个知识社会的场景,因为在这样的社会场景中的竞争不再是劳动力的竞争,也不是资本的竞争,而是知识的竞争,创意的竞争。

近十年来景德镇出现了新的城乡互动模式

我从90年代开始研究景德镇,一直到2008年左右才开始出现这种明显的现象,这中间差不多将近有20年的时间。但是近5年又发生了新的变化,随着景德镇城市的扩大,已经融入了景德镇新城区的城中村——老厂、里村、老鸦滩等手工艺集散地,包括以前的旧工厂万能达、雕塑瓷厂等这些由青年艺术家和工匠共同形成的手工艺的作坊群,开始由生产地转化为商贸区,而以往的手工艺集群开始向景德镇的远郊的乡村扩散。

这时期,景德镇新城区以陶溪川为核心,出现了许多新的陶瓷创意集市,吸引了分散在各乡村进行生产的手工艺集群的艺术家、设计师们,周末到城区不同的集市来赶集。这有点像景德镇宋元时期,当时的作坊生产地也都在周围的乡村,景德镇市区则是赶集和进行商品交换的地方。我觉得这很有意思,这种方式不再像工业社会的规模化、集中化、标准化,而是与农业社会的分散化、小型化、多元化类似。

雕塑瓷厂主街(摄影:冯楠)

景德镇集市(图片来源:毛青)

雕塑瓷厂的一隅(摄影:刘鹏飞)

现在景德镇的生产地不再集中在城市,而是分散在各个乡村;它不再是工厂,而是作坊,甚至是以家庭为单位,是夫妻老婆店。他们大多数作品是手工制作,是多品种少批量的,非标准的,甚至可以私人定制的。

这样的一个社会形态不仅不像工业化的形态,也不像后工业化的形态。因为即使是后工业时代,也还是一个陌生人的时代。记得当年我考察的樊家井,还有老鸦滩那样的一些生产集散地,经常会有小商小贩到这来买东西,是商贩把生产者和消费者联系在一起,但是生产者和消费者是互不见面的,在这中间有一个长长的商业链条。但是现在不一样,生产者和消费者不仅可以在集市中面对面的交流,还可以在云空间,通过主播的形式跟粉丝见面,还有小红书,还有淘宝网等。这样一来,中间的商业链没有了,形成了新的熟人社会,形成了新的集市交易方式,而且我发现这些在乡村劳动的人来到集市未必完全是为了卖产品,也是为了交朋友,展示自己的作品,体验一种城市化的生活。

90年代的樊家井(图片来源:毛青)

方李莉教授在樊家井仿古陶瓷店铺做田野调查(摄影:王彬 图片来源:毛青)

老鸦滩街景(图片来源:毛青)

这样一来,城市和乡村形成了新的循环,在工业化时期,城市的发展往往带来的是乡村的萧条,因为劳动力被吸收到城市里,没有劳动力乡镇就开始枯竭。但是景德镇的发展模式很有意思,城市发展,乡村不但没有萧条,反而繁荣起来了。

大量的工匠和年轻“景漂”来到乡村,改变了乡村的传统生产结构和生活方式,甚至是人文景观,包括解决了乡村劳动力的就业问题。景德镇叫他们为“景漂”,但是我喜欢把他们叫做“先锋人群”,“景漂”代表的是地方性的人群,“但先锋人群”是可以概括各地出现地具有这样共性的人群。一般来讲,一个社会的转型首先都是由人口的流动引起的,是不同的人口构成了不同的文化和不同的社会模式的出现,景德镇也是如此。

随着第三次、第四次工业革命的出现,互联网,智能系统等的普及,人类社会肯定会出现新的一波劳动力转移。就像工业革命的初始也是由乡村的人口向城市转移,由农民进城变成工人而构成的新的社会形态。工人阶级曾被称为是工业化的先锋队伍,正是这些先锋队伍构成了工业革命的基石。

“先锋人群”使景德镇的乡村成为学习新的知识和旅游体验地

今天我们的社会如果再一次出现转型,肯定还需要有一个先锋队伍,我认为,当下社会已经成为了一个知识社会,在这样地社会里,先锋队伍可能就是受过教育,具有创意思维的人才,这些人才不是进城,而是在城市受过教育以后下乡,他们下乡带来的不是劳动力,而是创意与知识,乡村容纳了这些群体,乡村也就繁荣起来了。

我认为国家未来最重要的发展可能不在城市,而是在乡村,乡村振兴是中国未来的最重要的战略,也是可以以后发展的最重要的空间。任何一个空间的发展必须依靠资源的聚集。景德镇的乡村有哪些资源可以聚集这些创意人群?我认为,第一个资源就是空间资源,因为乡村的生活成本低,很多空置的房屋没人住,这些艺术家就可以租这些房子。

景德镇三宝国际瓷谷(图片来源:光厂)

另外,景德镇是一个遗产资源特别丰厚的地方,首先是非物质遗产地资源,这一资源就传统工匠的技艺和长期积累下来的工匠体系,还有的就是物质性的景观遗产资源。这些具有创意能力的人才们,来景德镇就是在开发这些遗产资源的基础上发生作用的。由于他们到来改变了景德镇城中原有的人文景观,原有的文化含义,使景德镇成为学习新的知识和旅游体验的网红之地。

我把这些从不同城市及院校来到景德镇的创意人才叫做先锋人群,是因为这样的现象不光出现在景德镇,很多地方都出现。近10年来我一直关注艺术乡建,我发现艺术家进入乡村,不仅在景德镇,在很多地方都出现了这样的现象。如果说,当年农民工带来的是劳动力,而现在的社会劳动力不是最重要的,因为智能化的机器能取代这些劳动力,因此,在未来创意人才最重要。

日本陶艺家,茶道师,冥想者高柳绫绪 Takayanagi Ayao (摄影:冯楠)

艺术家欧阳宁远视频截图(摄影:冯楠)

艺术家李欣 (摄影:刘鹏飞)

艺术家柳溪在老鸦滩作坊进行艺术创作(图片来源:毛青)

创意人才是自由劳动者,他们不受用雇于别人,因为他们的身体和生产资料是融为一体,他们带来的是另外一种自由劳动着为主题的新的社会形态。与工业社会比较,农业社会更接近于自由劳动,所以,自古以来农民是一个相对丰满多元的人,农忙时种地,农闲时可以做手艺,他的能力是丰富的。而工人在往往是单向度的人,他只做与机器有关的某一种工作。但在新的社会形态下,工业化单向度的人,正在被具有自由劳动者的更丰满的人所取代。

景德镇的模式可以成为中国现代化的一条道路

以上的叙述让我们看到在景德镇这片土地上已经形成了一个新的发展模式,这是非常值得关注的。从2019年我就写了一篇《超越现代性的景德镇模式》,当时我就觉得景德镇的发展不仅超越了现代性,甚至超越了后现代的发展模式,但我一时找不到以什么样的形态去概括它,直至今天当我看到许多的生产地转移到了乡村以后,才觉得其已经形成了一个城乡互动的后农业的发展模式。但所谓的后农业就是它并非是真正意义上的农业形态,而是由于互联网的出现,高速公路的出现,把以往分散的乡村和城市串联在了一起,形成一个新的循环系统,另外,互联网把这些分散的手工艺集群通过云空间找到一个共同的交流与交易的平台。

景德镇三宝村航拍(图片来源:光厂)

也就是说,景德镇的手工艺集群是个体的,小型的,但是云空间却形成了一个可以自由交流交易的面对全国甚至是全世界的大平台,而由高速公路形成的便利交通,以及数字物流和数字化的云仓储的出现,让分散化的交通和交易都变得很方便,让人们即使在乡下工作也不觉得遥远或不方便。

所以,在景德镇方圆几十公里的几十个村庄里所形成地上万个手工艺集群的出现,所以它就形成了一个新的城乡互动模式,我觉得这个模式很重要。值得思考的是我们能否把景德镇城乡互动的后农业发展模式,与中国式现代化道路的探索联系在一起,我觉得是可以的,因为中国式现代化一定是与中国自身的特点紧密结合的,中国自古就是一个乡土国家,农工相哺向来是中国发展的特色,如何把这样的特色与现代科技紧密结合走出一条绿色的可持续发展之路,这是值得探讨的,也是国家新近提出的新质生产力的重要内容。

景德镇是活历史,遗产资源可以分享

景德镇的手工艺从来没有完全丢掉,包括景德镇的手艺,即使是在计划经济时期,景德镇的手工艺也有保留存续,所以其能够复兴传统手工艺是有基础的。所以我认为历史不会消失和过去,你来到景德镇就会发现景德镇的文明形态非常丰富。

景德镇御窑厂博物馆

陶溪川航拍(摄影:刘鹏飞)

老城区代表的是农业文明的象征,农业时代留下的景观仿佛让我们进入千年的古镇,整个城区变成了一个手工业城市的博物馆。景德镇的新城区以前是国营工业的遗产地,现在变成了陶溪川艺术区,景德镇原有的工业的设备,现在反而成为了时尚艺术区的存在基础。而在景德镇近郊的三宝、湖田,远郊的进坑、湘湖等古代的瓷器及原料产地,成为了新的手工艺集群的所在地,建构出的又是另一道风景。所以,历史是并不会过去,它是活的,其活的前提就是我们的开发对象不再是自然资源,而是遗产资源。

遗产资源开发跟自然资源开发是有区别的。自然资源越开发越少,所以我们需要去垄断,需要去争夺,因为它是有限的。但是遗产资源不一样,遗产资源是可以分享的,景德镇把自己的遗产资源分享给这些外来的先锋人群。先锋人群也携带了自己接受过的教育,拥有的知识来到了景德镇,跟景德镇的遗产资源进行交换融合,产生了新的创造。

“景漂”正在创造一种中国新的生活样式

景德镇的“景漂”不限于中国人,还有来自世界各国的陶艺家,包括国外的一些年轻学生都来到景德镇找到自己所需要的资源。另外,在景德镇不仅有毕了业的年轻学生到这里定居创业,还有很多大学读书的毕业生来做毕业创作。正因为如此,现在的景德镇不光是一个陶瓷手工业的集散地,它还成为了所有手工业的集散地,只要大学里面开设的手工艺课程这里都有。现在景德镇不仅有陶瓷作坊,还有玻璃作坊、金银器作坊、漆器作坊,甚至还有夏布作坊,所以景德镇成为了一个手工业之都,艺术之都。

我发现这些学艺术设计的人有时候也很苦闷,因为他们都想当设计师,想当艺术家,但是到了这里变成了手艺人,那么他们怎么认同自我?这里所有的东西有艺术属性,但也都是实用品。这些实用品是艺术吗?他们也经常会自问自省,但是我觉得他们的作品仍然是艺术,这是生活的艺术。

艺术家工作室(摄影:冯楠)

艺术家工作室(图片来源:毛青)

艺术家工作室一角(摄影:刘鹏飞)

雕塑瓷厂内的陶瓷买手店“每盐所”(摄影:刘鹏飞)

我认为艺术家来到景德镇正在创造一种中国新的生活样式,具有艺术化,具有情趣化,具有文化含义的生活艺术,这是大的艺术品,而且这种生活艺术品带来的是新中式文化的复兴。

景德镇有什么样的文化基因让它千年不衰?

很少有一座城市像景德镇这样,一千年只做一个行业,而且这个行业永远不衰败,即使面临衰败又很快复兴起来,这里面有什么样的文化基因让它长久不衰?

工业革命时期由于手工不敌机器,景德镇面临困境。但是景德镇仍然没有衰败,因为国家一直在帮助景德镇发展,把陶瓷发展的重心放在景德镇,尽管在工业革命时期,景德镇并没有多少新的创造,但是在今天景德镇又焕发了新的生命力。我在想它的基因是什么?为什么今天景德镇能焕发它的生命力?

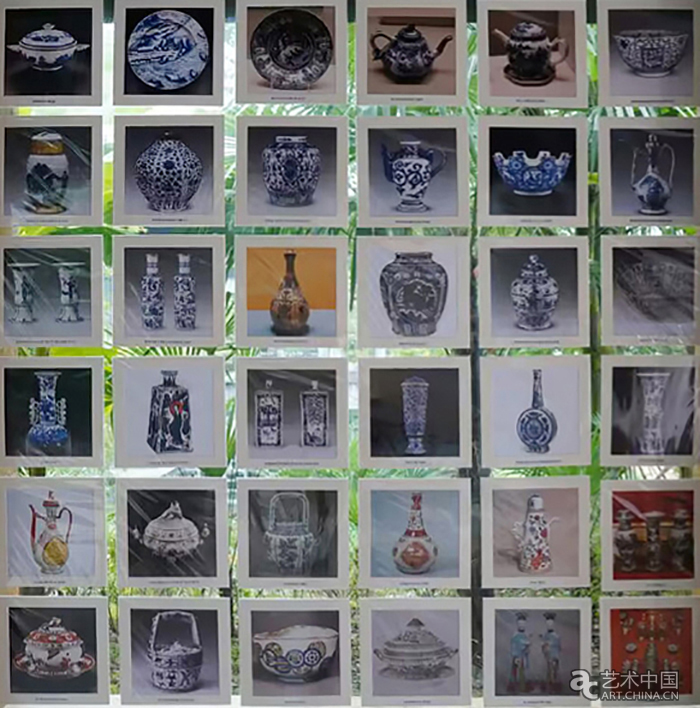

“方李莉学术团队30年研究艺术人类民族志场景展”中的外国瓷器图片展示 (摄影:冯楠)

凉亭画纹饰盘(清乾隆) (摄影:刘鹏飞)

其实从古代开始,景德镇生产的就不是普通的陶瓷产品,它从来生产的都是陶瓷的象征品和文化品。从宋元开始为皇帝做贡瓷,并出口海外,明清时期景德镇建立了官窑,专为皇帝生产瓷器,到地理大发现时期,景德镇瓷器进入欧洲市场,销售遍及整个欧亚大陆,当时景德镇的官窑是为中国的皇帝做瓷器,民窑不仅为国内市场提供瓷器,还为全世界的皇宫贵族做瓷器。如果我们去参观各国的皇宫,我们就会发现在欧洲的皇宫,在俄罗斯的皇宫、土耳其的皇宫、伊朗波斯的皇宫等,都有景德镇的瓷器,所以景德镇在历史上就是做陶瓷奢侈品的地方,也就是金钱和皇权的象征品。

今天景德镇生产的是中国人修身养性的文化器具

今天景德镇生产的虽然不是奢侈品,不是象征品,但也不是普通的用品。现在景德镇做得最多的是文具、茶具、花器、香器、瓷板画等。这些器物都是中国人修身养性的文化设备,中国人讲究的是“修身、齐家、治国、平天下”,就是把自我修养放在第一步。

无边窑瓷器(摄影:冯楠)

光丽强陶艺作品(图片来源:毛青)

光丽强陶艺作品(图片来源:毛青)

梁雅妮陶艺作品(图片来源:毛青)

梁雅妮陶艺作品(图片来源:毛青)

中国古代的自我修养,也就是修身,主要是通过琴棋书画,雅致的生活来达到。宋代的文人的四大雅就是茶道、花道、香道、卷轴画,这正是今天景德镇生产得最多的茶器、花器、香器和瓷板画及文具等,这些都不再是普通的瓷器,而是塑造中国国民性的一套文化器具。而且景德镇出售的不是单个的瓷器,而是生活方式。在景德镇很多主播的直播间里,他(她)不仅卖瓷器,而是连家具一起销售,让观众在景德镇体验一种生活场景,这个生活场景就包括了茶道、插花、焚香等文化活动。

中国未来的发展方向很可能就是高人文高生态高科技

我认为未来人类发展的方向就是朝高人文、高生态、高科技趋势迈进,因为唯有如此才能创造出一个绿色的可持续发展的道路。我觉得这也许就是国家提出的新质生产力的一部分,也就是中国式现代化道路的一部分。

其意味着未来世界发展的方向不仅仅是高科技的,因为高科技如果没有人文来控制,它就会带来战争,带来疾病,带来环境的污染,另外,还必须要发展出高生态的价值观,让地球能走向低碳社会,找到一条可持续发展的道路,这条道路未必是西方式现代化道路,而是我们可以根据中国的文化特点探索出来的中国式现代化道路。

景德镇大地之灯(图片来源:光厂)

而且我认为,未来哪一个国家能够发展出一个可持续的绿色的和平发展的文明,哪个国家就可以走在世界的前列,哪个国家可能就是世界上最先进的国家。我很希望,中国能够有这样的全面发展的前途。而景德镇模式正是可以做这样探讨的一个社会实践,这样的探索不仅是有利于景德镇,也有利于国家,甚至有利于整个世界的发展。

(受访人:方李莉 采访人:刘鹏飞)

方李莉

东南大学首席教授,东南大学艺术社会学与人类学研究所所长,东南大学中华民族视觉形象国家重点基地副主任兼首席专家,中国艺术研究院艺术学名誉所长,研究员,博士生导师,英国杜伦大学高级研究院特聘高级研究员。中国艺术人类学学会会长,中华民族共同体研究会副会长,北京地方志学会副会长,国家非物质文化遗产专家委员会委员,中华人民共和国联合国教科文组织全国委员会咨询专家,多项国家社科基金重大项目首席专家。出版有十余部专著,在各类杂志上发表论文200余篇,多篇论文被不同重量级文摘转载,多本专著获国家级奖项,并被翻译成不同国家的文字在不同国家出版。曾任北京市第十三届、十四届人民代表。北京市人民代表以及北京市人大常务委员会文卫体专业委员会委员。曾被全国总工会授予“全国女职工建功立业标兵”称号;被国家人事部、文化部授予“全国非物质文化遗产先进工作者”称号;被文化部授予“优秀专家”的称号;被全国妇联授予“全国巾帼建功标兵”的称号;被APEC女性领袖峰会授予“2014APEC最杰出女性奖”等。