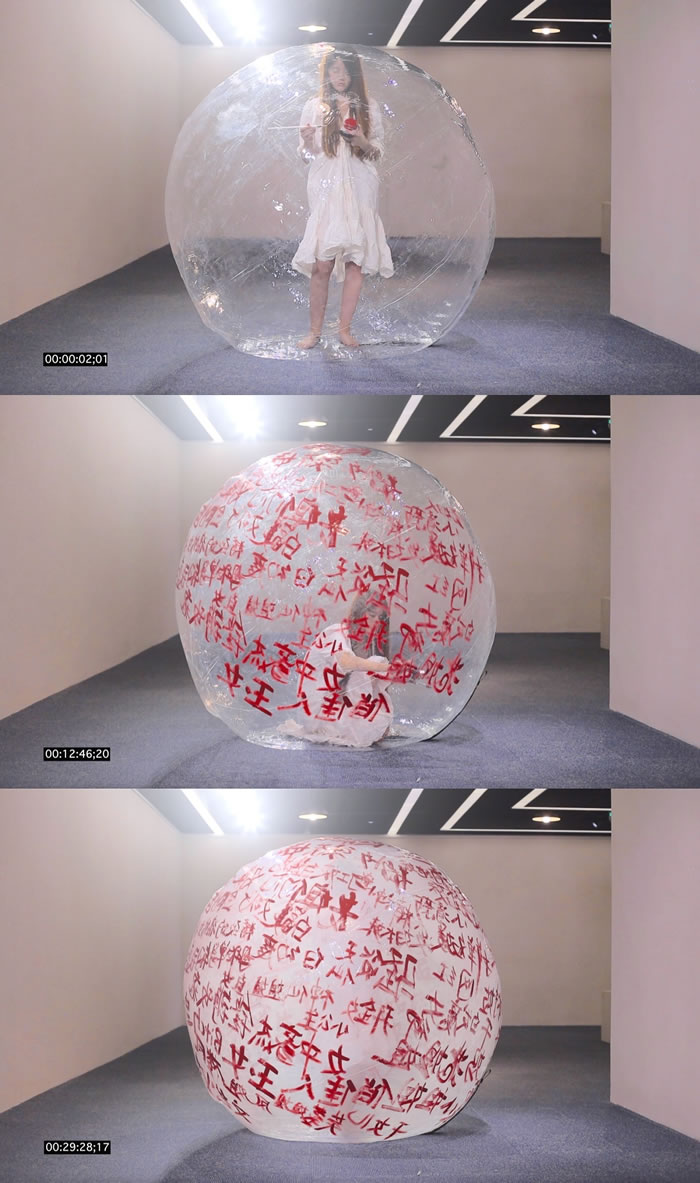

《书写兰亭序第二遍》,吴析夏,行为艺术,2022

文/窦宇鹏

我与析夏结识于一场关于中国当代艺术的学术会议,当时她的作品被一位报告人作为代表性个案细致分析。关键词:女性、塑料球、书法、行为艺术……

性别往往成为解读吴析夏作品的必备视角,而塑料球则是其创作中的常驻元素。对于这位艺术家而言,“女性是谁?我又是谁?”的问题意识贯穿了其艺术实践的始终。在成长过程中对自我与性别问题的反复追问曾指引她在美国求学时积极参与Gender Study的课堂,并在之后开始诉诸艺术创作的方式与自我和解。正如吴析夏数次在采访中提及的,2018年在美国毕业后,塑料(plastic)开始成为其标志性的视觉元素。她在美国的首个展览《塑女》(Plastic Women)便是将“plastic”延伸至年轻女孩热衷的整容(plastic surgery)文化,意在探讨物欲社会下女性作为凝视对象这样的经典议题。

《塑女 系列》,吴析夏,行为艺术/摄影,2018

自2020年起的《子宫系列》,塑料球被艺术家赋予了具体的象征意涵,即“母体子宫”。她一次又一次地进入封闭的透明球体,在内壁上书写文字,整个过程通常持续数十分钟乃至数个小时,直至球内氧气行将耗尽,最后于窒息前破球而出。“Plastic”在这些行为作品中被进一步地赋予了“重塑”之意涵,通过破球而出宣告了一种“新生”(rebirth),即在一次次的重塑中寻求新的和解。这种人类学意义上的塑造过程可谓唤起了闻名艺术界的约瑟夫·博伊斯的“塑造理论”(Plastische Theorie)。博伊斯曾追溯“Plastik”在古希腊时期的使用:“‘Plastik’不仅起源于装饰与美化需要,同时也是古希腊人所理解的人类这一生命形式及其创造物的例证、模型、指标”[1]。博伊斯的这种读解显然是一种有别于被现代艺术史之父温克尔曼赞誉为“高尚的单纯、静穆的伟大”的那种定型化的、完成了的“雕塑”,而是动态的、过程性的“塑造”。博伊斯在“塑造理论”基础上,进一步发展了其著名的“扩展的艺术概念”(Erweiterter Kunstbegriff)、“人人都是艺术家”(Jeder Mensch ist ein Künstler)和“社会雕塑”(Soziale Plastik)理念。由是观之,吴析夏的创作何尝不是博伊斯意义上的作为创造力潜能之实现的、不断形塑中的、流动生成的、充盈着自我生命动能的艺术。

《我》,吴析夏,行为艺术,2020

《无畏的审视》,吴析夏,行为艺术,2021

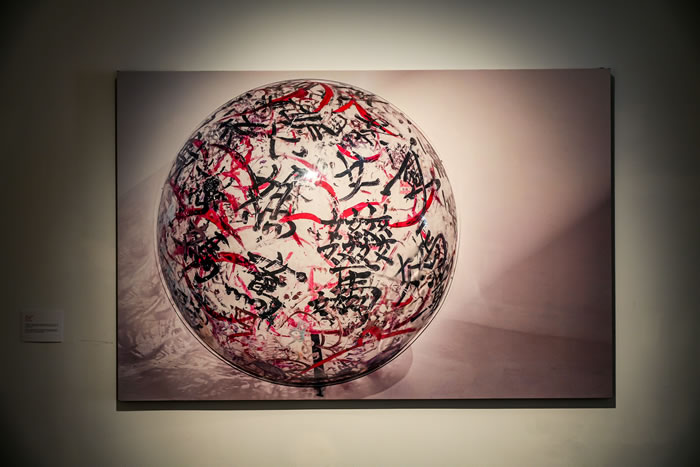

激发博伊斯思考的文化资源是西方的雕塑传统,而在吴析夏这里则是中国的书法艺术。她基于对书法艺术与行为艺术的结合实践了其个人版本的“扩展的艺术概念”。书法与行为无疑是两种迥然不同的艺术“言说”方式,至少从历史起源的角度,前者容易被贴上“东方”、“传统”的标签,而后者则指向了“西方”、“当代”。吴析夏自幼便跟随爷爷学习书法,《兰亭集序》是她反复临摹的启蒙教材;年幼的她惑于自己须临帖的八大书法家中为何没有女性的身影,在多年之后才知道,原来王羲之的启蒙老师是一名女性,只是少有人知。这也激发了她在作品《书写兰亭序一遍》和《书写兰亭序第二遍》中,将那为人称道的二十个形态各异的“之”替换成了非物质文化遗产女书。

至于行为艺术,则被吴析夏视作一种对自我进行认知后的观念表达,它首先要治愈自己才能唤起他人的共鸣。是以她在行为艺术创作中,诉诸自小熟稔的传统艺术语言,“言说”她对自我和性别问题的体认,进而与观者“交流”。

《书写兰亭序一遍》,吴析夏,行为艺术,2021

此次在今日美术馆名为《亲爱的我》的艺术个展,既展出了艺术家前此创作的《我》、《无畏的审视》、《书写兰亭序一遍》、《与母书》等行为艺术版画,《诞》系列雕塑与《Chora》新媒体艺术,还展出了《写泡》、《他山》这样的充分考虑展陈空间“因地制宜”进行布局的装置新作。关于这些作品,国内外的一些艺术媒体与析夏个人已有较为细致的阐释及延伸性的思考,我在此想要聚焦于展览开幕式上的行为艺术表演。

《他山》,吴析夏,装置艺术,2024

《写泡》,吴析夏,装置艺术,2024

《诞 系列》,吴析夏,雕塑,2023

我和一位国外的朋友一起观看并亲身参与了这场行为表演的全程。表演现场树立起八面面向观者的全身镜,镜子所围出的空间中央是一个密闭的透明塑料球,身着白色睡衣的艺术家置身其中。表演开始时,她抬手在球体内壁上用红色勾勒出人体的轮廓线;与此同时,现场的活动主持人开始代替艺术家向观者发出邀请,请观者使用事先准备好的画笔以及红色、黑色的颜料在镜面上勾勒出自我的形象,并写下对于自我的认识。在现场的观众纷纷参与其中时,艺术家先后完成了八个形体轮廓,转而用黑色在每一个形体内写下属于她的“自我标签”。在黑色的汉字书满八个形体后,艺术家又拾起红色的画笔为这些形体填充颜色、进一步完善形象。在这一过程中,黑色的语词变得模糊,与红色的图像交融。在行为艺术的最后,是艺术家标志性的破球而出。

《我们》,吴析夏,行为艺术,2024

这场行为表演与前此不同:塑料球的内部第一次出现了图像,并且是“人的图像”。虽然在诸如《书写兰亭序一遍》的作品中,也曾出现过醒目的红色“菲勒斯”,但其仍然是一个抽象的符号,在本质上和旁边那些女字旁的带有贬义色彩的汉字没有区别,也即艺术家本人所批判性地强调的用来阉割女性的父权能指。然而在此次的行为表演中,内壁上出现的是真正的具身的图像,这八个长发飘飘的形象首先指向了具体的艺术家自我、然后是女性自我、再者是人类自我。这种转变在某种程度上可以视作:从语言的、抽象性的“类”概念的对抗性姿态,到图像的、具身性的“个化”形象的修复性关怀。析夏不再作为千年父权社会的冷静的“解剖者”,在字典中遍查一个个规训着女性的贬义汉字,抽象地书写横跨历史长河的女性压迫史;而首先是她自己,她在个化的生命之流中对自我的体认、对她作为女性的体认,因而是一种“具体的普遍性”,一种切身可感的“言说”。这些被写下的语词不再象征铁板一块的父法秩序,而是具身化了流动生成的西美尔所谓的“个体律法”(das individuelle Gesetz)。正如她于表演结束后在同我的交流中谈到的,她并未事先想好这些描述自我的“标签”,而是在创作过程中将脑海中瞬间涌现的闪烁的意象暂时地固定于这些语词。我想,无法以文字符号固定的语义项皆在红色块中绵延、在场。

《我们》,吴析夏,行为艺术,2024

我不想简单地以“女性主义”和“事件性”来指认这场行为表演的“言说”。

克里斯蒂娃曾对西方女性主义思想发展的三个阶段做出过梳理。在争取与男性各方面权益平等的第一阶段过后,女性主义理论开始强调女性有别于男性,通过对男性语言秩序的拒绝来肯定女性特质构成的特殊性。第二阶段某种程度上是将曾经的“菲勒斯崇拜”翻转为“子宫崇拜”。而第三阶段的女性主义理论则是在反思肯定了女性特质的特殊性之后,又如何不掉入本质决定论的悖谬中,即女性同一体内部的每个个体成员在语言、权力、意义关系上亦存在着差异,而这一点与男性同一体内部的情况是一致的。是以也许需要追问:当我们在指认某件作品或某种批评为“feminism”时,我们谈的是哪一阶段或者说何种面向上的“feminism”?我建议不妨在中译上加以区分,权且译作:争取女性群体现实权益的“女权主义”、强调女性群体的“类本质”的“女质主义”、关怀女性个体生命复杂性的“女性主义”。具有三种不同面向的“feminism”思潮虽在发生学上有历史承继关系,但就像艺术史家特里·史密斯描述的现代性之“分裂”一般,在世界各地、甚至每个地方性的社会体内部以不同的速度和时间发生不平衡的发展。[2]在我看来,如果以“feminism”来指认析夏的行为表演,那至少我们谈论当是第三类作为“具体的普遍性”的“女性主义”。

再谈“事件(性)”。若沿着前文的分析思路:[她并未事先想好这些描述自我的“标签”,而是在创作过程中将脑海中瞬间涌现的闪烁的意象暂时地固定于这些语词。我想,无法以文字符号固定的语义项皆在红色块中绵延、在场。]似乎一种西方的“幽灵学”话语就要呼之欲出了。吴析夏的行为艺术仿佛上演了一出福柯式的“事件”:一种试图克服真理/谬误、存在/不存在二分法的不定形的幽灵——试图重新弥合词与物的断裂,挽救人那终将被抹去的如同海边沙滩上的一张脸。我们可以如此理解,自福柯滥觞的西方的“事件哲学”正是一直在努力超越其传统的“再现哲学”,而所谓“再现”即预设了泾渭分明的经验世界与超验世界之分,这种划分在柏拉图所谓现实世界是理念世界的影子(艺术则是“影子之影子”)的提法中便可见一斑。

那么,吴析夏的创作是否可以理解为一种超越“再现”的尝试?当我询问析夏为何走向了“图像”时,她答道,这件行为作品的视觉呈现只是自然而然地“转译”了她内心对当下自我生命状态的体认。故此,她的行为书写大概不能读解为对符号的能指与所指之间的二分及关联有着某种自觉的反思意识,也即用超越“再现”的理论眼光来观照析夏的作品恐怕是不恰当的。

析夏的艺术“言说”毋宁说更像是一种中国哲学所谈的“即事说理”,“即事”是经验主义和实用主义的,或者说并不预设“器”“道”位于非连续性的时空中。词与物的断裂在“即事说理”中从未发生,正如析夏所写下的那些象形文字无论经历了怎样的演化,都始终自由穿梭于模仿与象征的间隙之中,既是图像也是符号。

《与母书》,吴析夏,行为艺术,2022

[1] 帕梅拉·科尔特:《波依斯:后继者剪影》,出自《新艺术哲学》,艺术与设计杂志社编译,成都:四川美术出版社,2010年,第93页。

[2] 参见史密斯提出的当代艺术的“行星叙事”的三元结构(三股潮流的并存),即“持续的现代性”(现代主义在当代的持续发展)、“跨国的转换”(后殖民转向)、“当代性之中”(真正具有当代性的艺术)。Terry Smith, Contemporary art, World currents, Pearson, 2011, pp.10-11.

本文作者:

窦宇鹏,北京大学艺术学理论博士生,主要研究方向为当代艺术与视觉文化。毕业于北京大学外国语学院德语系,德语语言文学学士、艺术史论双学位。