导言:

2023年,作为一支摇滚乐队,五条人和当代艺术紧密连结,2023年7月22日,五条人在广州体育馆举办“大时代歌厅演唱会”,艺术家曹斐担任演唱会的艺术导演。9月24日,“有所追求:五条人+”艺术群展在郑州航空港区园博园“诗山河”开展,众多艺术家参展,最近刚刚落幕。而“大时代歌厅”演唱会今年也有望继续开张。

近日,艺术中国记者采访了评论家张晓舟,作为《有所追求:五条人+》的策展人,以及五条人“大时代歌厅”广州演唱会的总策划,他分析和探讨了“五条人与当代艺术”、“五条人与商业”等问题,并借此分析了一些当下具有普遍性的文化现象。

海报创意:曹斐

海报设计:胡子设计工作室

在关闭的商场和临时美术馆之间飘荡

艺术中国:看完郑州这个展览后,我感觉五条人就像一棵大树,这些年枝枝蔓蔓已经生长出各种枝杈。从我在碧山工销社第一次看到五条人士多店里的唱片和海报、衣服,到郑州这个《有所追求》群展,视觉的跨度和冲击力很大。你是如何处理这个展,和左靖策展这个“从空间到地方”大展的关系的?

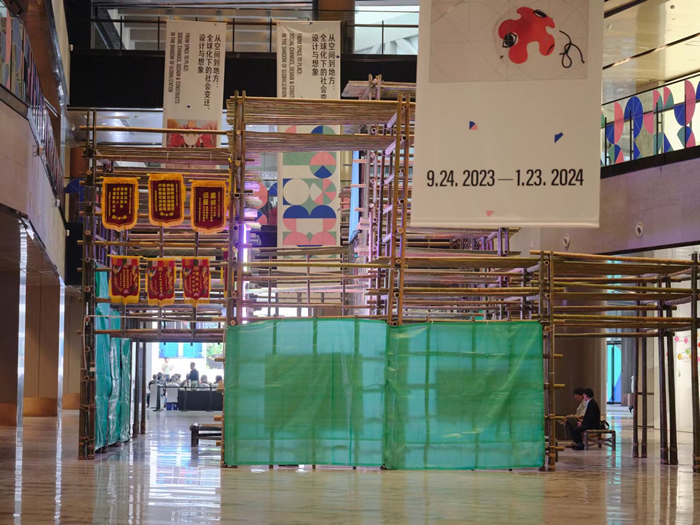

张晓舟:左靖总策展的总主题是“从空间到地方”,包含了十个不同展览,而《有所追求》是其中最大的一个展,几乎占据了整个一楼。我想这个总主题多少是源于两本名著:爱德华·雷尔夫的《地方和无地方》和段义孚的《空间与地方:经验的视角》。而这个大展最特别之处在于,它是在一个建成没几年就关闭的大商场里做的,也就是说,把一个关闭的大商场变成一个为期五个月的临时美术馆。按爱德华·雷尔夫的概念,商场是典型的“无地方”,而现在被艺术转化为一个奇异的“地方”。

“有所追求:五条人+”展览现场,2023年9月,诗山河·陆之舟,摄影:朱锐

我邀请了厉槟源近年的一个行为录像新作《建造美术馆》参展:厉槟源去南京一家新建中的美术馆当建筑装修工人,拍摄自己当建筑工人的劳动过程以及闲暇的表演,这个有趣的作品故意混淆和调侃艺术和生活之间、艺术家和民工之间、以及上流阶层和底层之间的身份关系。这当然也和五条人某些歌曲和自身经历有所呼应,但我选择这个作品,更多的还因为它非常契合“从空间到地方”的主题——建筑装修工人也和艺术家一起,建造了这个临时美术馆,厉槟源这个作品的布展过程,也是艺术工作者和工人一起合作完成的。

厉槟源《建造美术馆》(2020),静帧,由艺术家供图

另外,展览中还赫然出现了貌似与艺术毫无关系——如果不是对立的话——的、五条人拍的品牌广告片。实际上有些品牌或品牌代理广告公司不理解这样的做法——在艺术展览上播放商品广告,他们没有同意参展。这是个非常自然的玩笑,虽然把商场变成了美术馆,但它原本就是个商场。如果一个空间兼有美术馆和“大卖场”的双重功能岂不是更好?我本来希望可以真的打通艺术和生活,也就是说,你真的可以在梦幻丽莎发廊洗头理发,可以在“大时代歌厅”唱K,甚至可以在这里吃饭喝酒,可以在这里尽情消费。也就是说,梦幻丽莎发廊并不是一个艺术空间或艺术装置,它就是一个现实中的发廊。当然,限于法规和环境条件这无法实现。

《梦幻丽莎发廊》,2023年9月,诗山河·陆之舟,摄影:波妮

《大时代歌厅》,2023年9月,诗山河·陆之舟,摄影:三金

这个展唯一的遗憾是地方偏远了一些。但在大城市的市区,也很难找到如此理想如此特别的大商场空间,来做这样丰富的展。

现在展览结束了,这个临时美术馆的使命结束了,即将变回一个空空荡荡的商场。我不知道它未来的功能和命运。“地方”与“无地方”、“空间”与“地方”之间的关系,是悬而未决的、矛盾的、开放的。这也符合中国城市发展规划的特征——“临时性”和“多变性”。形而上一点说,人类在自己建造的庞大空间,往往只是迷茫的过客,而所谓“艺术”的作用是好歹帮助我们延展一段精彩的记忆,珍藏一段情感。

问题的核心在于+号

艺术中国:展览中,五条人和电影、文学、当代艺术、设计等不同领域的艺术家合作了很多有意思的作品,您说过这不是“跨界”,只是相同或相通主题的不同形式的表达。您能再谈谈“五条人+”这个概念吗?

张晓舟:还是用策展前言中的一段来回答这个问题——这并不是一个关于“五条人”的创作展或文献展,而是一个天马行空的邀请展,“五条人”在这里,既是对话的对象,合作的对象,又是符号和题材本身,而与五条人同时代、在创作主题和题材上相契合、相呼应的艺术家及其作品,也在此共振。“五条人”在这里远不仅仅是一支摇滚乐队,远不仅仅是茂涛和仁科,“五条人”更像是一个触发器,一条精神线索。大家面对的,是此时此地同一个现实世界。

“从空间到地方”展览开幕日论坛“有所追求:艺术何以当代”(从左至右分别是参展艺术家邬浪、厉槟源、胡尹萍、鲁大东、陈侗、仁科、茂涛、朱建林、以及策展人张晓舟),2023年9月,诗山河·陆之舟,摄影:波妮

有一些是五条人和其他合作艺术家合作的作品,有的是老的,例如仁科2008年参与的胡向前的行为录像,例如和黄小鹏、和陈侗的合作,和曾翰、和严明的合作。有的是新的,例如吴俊勇用五条人杰作《一些风景》为配乐所做的怪力乱神的动画神作《一些风景们》。

胡向前,仁科《两个男人》(2008),行为/录像/照片,诗山河·陆之舟,摄影:三金

从左至右:曾翰《超真实风景,广州新港西路》(2004),曾翰《超真实风景,广州珠江新城》(2006),严明《在码头》(2020),严明《在码头》(2020),诗山河·陆之舟,摄影:三金

《一些风景们》,动画:吴俊勇,音乐:五条人,2023年9月,诗山河·陆之舟,摄影:波妮

纪录片《昨夜我又梦见自己去流浪:五条人在葡萄牙》,海报设计:胡子设计工作室

纪录片《地球仪转动的几天》,海报设计:胡子设计工作室

但这个+号,远不仅意着艺术家彼此的合作,它强调不同艺术家作品之间的互文性,例如曹斐早期的《谁的乌托邦?》,这个作品和五条人关于工厂和打工仔打工妹的有些歌,是大致同一个时代、同一个地域环境的产物。而邀请胡尹萍和仁科的妈妈蒙碧娟合作,则是延续了胡尹萍原有作品的“家旗”计划,可以视为“家旗”计划的海丰版、仁科家族版。

曹斐《谁的乌托邦?》(2006),静帧,由艺术家供图。鸣谢:维他命艺术空间及Sprüth Magers

仁科和母亲蒙碧娟在“有所追求:五条人+”现场,诗山河·陆之舟,2023年9月,摄影:波妮

不过,我们要避免把“地方”理解为“乡愁”或“传统”。比如我也邀请了阿茂的哥哥胡茂帆拍的一组照片参展——《灰野敬二在海丰》。灰野敬二是个前卫音乐家,他去海丰买的锣,后来用在一个作品上,完全是去掉了原先乐器的功能的。

灰野敬二在海丰。摄影:胡茂帆。

这个+号,要+的,可以是一个绵延不断的艺术家和作品,要+的当然也可以是观众和听众,所以这不是所谓“跨界”那么简单,作为一个“群展”,这个“群”不仅仅指艺术家群体,它也有公共艺术的意味,+号后面是省略号……意味着更开阔的启发性。所谓“同气相求”。

正因为五条人作品具备足够的质和量,也具备多样性,而仁科和阿茂的经历在大时代背景下既独特又典型,同时“五条人”已经成为一个流行/大众文化符号,所以他们值得+,配得上+,这个+号,份量是很重的。

换成别的摇滚乐队或歌手,当然也值得这样的+号,比如二手玫瑰,比如已成历史的顶楼的马戏团。但这样的名字非常稀少。

这个+号,也意味着“问题意识”,虽然我和五条人曾经长期共事,但并不能说我是为了五条人策了这么一个展,应该说我是召唤了一些问题,将五条人的作品、将作为符号的五条人,放到一个限定的、特定的时空环境中,和更多艺术家的作品串联起来,去一起跟时代对话,把这些问题告诉大家,而大家也去思考和回答这些问题。

海报设计:胡子设计工作室

流行文化遗产与后视镜艺术

艺术中国:展览的主视觉是“后视镜”,在一个超速发展的时代,您也曾经说过“落后”在这个语境里并不是一个贬义词。您怎么看所谓的“向后看”?

张晓舟:胡镇超设计的这个后视镜主视觉,简单直接有力,这张海报最近入选了广州设计三年展。

烟雨凄迷的后视镜中,南国城乡公路上一掠而过的塑料袋,这既是人们熟视无睹的现实场景,又具有显而易见的象征性。

观众与“有所追求:五条人+”主展厅入口处的“后视镜”拍照留念,2023年9月,诗山河·陆之舟,摄影:朱锐

我们夸赞一名球员的视野——“就像脑后长了眼睛”,比如哈维曾经赞美伊涅斯塔的球风,说那是“一种后视镜的艺术”。向前走,又向后看,我以前说过,要“永远落后于时代”,但是只落后时代半目,不能落后太多,和时代对弈的棋局。只有落后于时代,你才能多少看到哗啦啦从身边疾速驶过去的时代,到底长什么样。同时,又能看见、乃至捡到,它身后所遗落的东西,而一回身也容易看清楚自己身后的追兵,或者掉队者。

县城或乡镇文化的有趣在于,它依旧保存大城市早已不流行的一些流行文化,贾樟柯的电影就是典型,八十年代的流行歌舞以及服饰在他电影里总是阴魂不散,我称之为“流行文化遗产”,而五条人的某些歌,也有一股“流行文化遗产”气质——但这与“复古”不同,“复古”是“潮”,是时尚,而“流行文化遗产”是“流”——是长河冲刷过后留下的斑驳嶙峋的时代纪念碑。

这也是一种“后视镜艺术”,是透过这一后视镜去面对现实,由远及近、由近及远地拥有大时代的视野。

2000年的电影,贾樟柯以狂热的1987年迪斯科劲歌《站台》来命名。而二十几年过去,仁科又重新翻唱《站台》,三个时代在同一个站台会合,由95后年轻艺术家赵蕴懿创作的仁科《站台》MV,又刻意重返世纪初的低科技像素风游戏风,来混搭当下互联网时代的弹幕,以及无孔不入的户外广告。

《87狂热》,广东音像出版社,1987年

贾樟柯电影《站台》,2000年

仁科《站台》MV,MV导演:赵蕴懿,2023年

不管是《平原上的摩西》、《漫长的季节》,还是《繁花》,其实也都是“后视镜艺术”,其背后是惊心动魄的大时代。从这个意义讲,我把五条人相当一部分的创作,也归入这一“后视镜艺术”浪潮。这里就不展开了。

去年,哈佛大学费正清中心的访问学者林峥老师邀请仁科去一起做讲座。林峥关于城中村与五条人关系的研究角度很有意思,不过,我不太同意她采用的理论框架——“未完成的现代性”,这还是过于线性历史发展思维了,也稍有西方中心主义之嫌。

仁科在哈佛大学讲座“五条人及其背后的大时代”,2023年4月

五条人在耶鲁大学讲座“广东快车:五条人与全球在地化浪潮”,2023年11月

这辆车并不是行驶在以“现代性”为终点的笔直的公路上。后视镜里,是混杂、混种、混搭的景观。

有一次,我在陈侗的画室看到一张画,叫《音乐的未来》,其原型来自1975年的海岛渔民/民兵题材电影《海霞》,只是,他把枪换成了吉他——《有所追求》中那位发家致富之后的阿兄,虽不能至心向往之的吉他。

陈侗《音乐的未来》,由艺术家供图

电影《海霞》海报,图源网络

在这里,1975被2023重新回收利用,一把推向了未来,这是“未完成的现代性”还是“继续革命”?或许,它只是刻画了庸常垃圾时间中的一个乌托邦时刻。

全球南方的南方恋曲

艺术中国:我注意到展览上有五条人和陈侗、黄小鹏、刘庆元、胡向前合作的作品,而曹斐则是“大时代歌厅”演唱会的艺术导演,大时代歌厅演唱会还和“二高舞团”完美合作。还有菠萝核、胡镇超等,他们都来自广东,如何看待这种广东地域共性和共鸣?

张晓舟:2003年威尼斯双年展,侯瀚如以“广东快车”为之名,组织了广东艺术家群体的集体亮相。“广东”和“快车”联系在一起,当然是因为“广东”这两个字就代表了全球化方兴未艾的中国高速发展现实。后来,顺理成章地,“珠三角”也成为一个强悍的当代艺术和文化的符号和场域。

不过今天,是否还可以、还有必要强调广东当代艺术的地域性和群体性,这可能要打个问号。我宁可说成是艺术家个体对同一时空环境作出的灵犀相通的反应,例如,五条人的一些歌,和此前九十年代末陈侗的水墨、刘庆元的木刻,颇有契合之处,他们都刻画沸腾的街头生活……。

刘庆元《要有所追求》,诗山河·陆之舟,摄影:波妮

陈侗《小街风情》(2018),六屏录像,诗山河·陆之舟,摄影:三金

黄小鹏《总是以塑料的激情吸吮了无限》,装置(洗手间吸泵),由冯火重置,诗山河·陆之舟,摄影:朱锐

胡镇超《五条人演出海报》,诗山河·陆之舟,摄影:波妮

DanielTraub《小北路》,诗山河·陆之舟,摄影:三金

《Canton Express》音乐链接

当然,还有一个概念,是如今变得无所不在的“全球南方”,而在大时代歌厅和“有所追求:五条人+”的策划前言中,我都用了一个句子——“全球南方的南方恋曲”,《南方恋曲》是五条人一首有意把时代背景推回到上世纪末的普通流行金曲,“南方恋曲”深情款款的个体抒情,也就柔化了坚硬的集体的“全球南方”。

把一个“未完成”的工地变成嘉年华

艺术中国:这次展览很多场景设计很有意思,尤其是竹城寨和竹站台。比如观众在广州艺术小组“菠萝核”设计的展览空间竹城寨里看短片作品,在竹站台看贾樟柯的《站台》和仁科翻唱的八十年代金曲《站台》的MV,就仿佛在工地里看录像片的感觉。菠萝核近年很活跃,也参加过卡塞尔文献展,您当时是怎样想到与他们合作?

张晓舟:菠萝核和冯火,有同一个灵魂人物朱建林,他负责这次展览的空间设计。

“城寨”,在粤语的语境,也是“城中村”的另一种说法。从“城寨”到“站台”,既是对旧时代的浪漫溯源,又是对消费主义空间的占领,这既是巨型的装置,又是特殊的艺术空间,也是商场中供人闲逛和休憩的公共空间。

当然,它也像建筑工地,而曹斐在大时代歌厅广州演唱会舞台上,也设置了建筑工地场景,搭建了竹棚架。

竹子,是这个展览的核心材料,核心意象。郑州一带不是产竹的地方,从运输和可持续发展的角度看,可能不是那么因地制宜,但在一个光滑硬朗的现代商场搭建竹城寨,这种突如其来的戏剧反差,非常契合展览要表达的主题调性——这是一个前现代和后现代混搭而成的超现实主义迷宫,上面挂满锦旗——那是乐迷送给大时代歌厅演唱会的锦旗——上面写着五条人的歌词和语录——把一个“未完成”的工地变成嘉年华。

而朱建林的灵感来源之一,来自抗日战争期间的潮汕地区,为了减轻炮弹带来的破坏力,人们在楼顶搭建竹林,作为缓冲。竹子在这里也成为坚韧抵抗的象征。

菠萝核《竹站台》、袁玮《火烧云2023》,2023年9月,诗山河·陆之舟,摄影:三金

菠萝核《竹城寨》,2023年11月,诗山河·陆之舟,摄影:ADACHIMakoto

叹世界,捞世界,大把世界

艺术中国:“大时代歌厅”演唱会具有很强的“现场感”和“当下性”,您用“大时代,大世界,大把世界”来作为演唱会的slogan,我作为北方人不太明白“大把世界”是什么意思,您能再解释一下吗?

张晓舟:当时我是刚好看到了策展人翁子健的一个学术讲座记录,题目叫《广东当代艺术文献中的“大把世界”》,非常精到,就顺手借用了。

“世界”在粤语里是一个意味远超普通话的词儿,其义有:环境,状况,形势,生计,生活,前途——在日常语境中也经常是“钱途”。粤语还有不少“世界语”——“叹世界”,和“叹茶”一样,就是享受生活,“捞世界”,就是闯江湖搵食。将“大把世界”用作宣传语,首先很广东,很豪迈,很野生,很五条人,很曹斐,另外又很吉利;同时,这四个字也浓缩了社会流动人潮汹涌的大时代壮景——这也是“大时代歌厅”要表现的。

五条人“大时代歌厅”演唱会现场,2023年7月,摄影:1063 studio

大时代就是大感情加小细节

艺术中国:“大时代歌厅”广州演唱会堪称一场摇滚乐与当代艺术的视听盛宴,曹斐作为艺术导演的加盟,让这场演唱会的视觉效果与音乐表达非常契合,您怎么看五条人与曹斐的联合合作,他们的异同点在哪里?

张晓舟:曹斐2021年在尤伦斯的大展名叫《时代舞台》,五条人演唱会名叫“大时代歌厅”,他们的创作,都聚焦于“时代”——加速、超速发展的中国城市化进程中,那些流逝而又值得铭记的世道人心。另外,在气质上他们既生猛又幽默,而在手法上则都比较擅长即小见大,举重若轻——大时代就是大感情加小细节。

“曹斐:时代舞台”展览,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2021年,摄影:Stefen Chow

曹斐在五条人“大时代歌厅”广州演唱会现场,2023年7月,摄影:1063 studio

五条人歌词暗合了“第三代诗潮”

艺术中国:五条人很擅长写个体人物的故事,通过冷静又略带感伤的故事描述并折射出社会和时代的变迁,比如这次的《有所追求》里写一位大哥经历了磨砺一直想追求音乐又最终虚化的故事,在您看来五条人是如何通过看似简单的语言表达出这些复杂的普遍的情感和思想?

张晓舟:叙述,口语,人、物、事交融,尽量减少修辞——如果运用修辞,也喜欢从日常俗语或民间谣谚出之。这是五条人歌词的特色。这无意中也暗合了中国当代诗歌的一个发展趋势——所谓“第三代诗人”以及其后的诗潮。

当然,即便有些歌词具备独立的诗性,词曲相契,唱词咬合……音乐是前提。比如《有所追求》阿茂故意用了海陆丰拜神念经的调调去唱,而仁科的吉他也是怀旧歌厅风。

《有所追求》这位阿兄,在日常生活中比比皆是,甚至你听了可能会觉得“这说的不就是我吗?”这不就是所谓“普遍性”,这首歌的歌名太好玩了,八九十年代有本著名杂志叫《追求》,于是我也在网上买了几本旧《追求》杂志,放在梦幻丽莎发廊供翻阅。这首歌告诉我们,改革开放过程中精神文明和物质文明两手都要抓。

《有所追求》音乐链接

流行文化遗产纪念碑

艺术中国:“梦幻丽莎发廊”已经成了五条人一个经典场景,这次也出现在展览中。最早这一形象是诞生于广州艺术团体冯火在设计的五条人唱片《梦幻丽莎发廊》,很多网友说是五毛钱设计,但就这样被人牢牢记住了,您认为《梦幻丽莎发廊》为何如此令人印象深刻?

《梦幻丽莎发廊》专辑,设计:冯火

张晓舟:这个发廊已经出现在好几个展览中了,也曾出现在音乐节现场。梦幻丽莎发廊变成了一个经典的“流行文化遗产”纪念碑。有一回,一位导览向观众介绍:“这是县城的发廊”。她太年轻了,不知道就在十几年前,在大城市的市区这样的发廊也比比皆是,并不是“县城特产”,可见真的是“十年水流东,十年水流西”,十年前随处可见的发廊,会迅速变成陌生的奇观,这种既陌生又熟悉的感觉,就是时代发展吊诡暧昧之处,而这张唱片,这个设计,这个发廊,精准地传达了这种说不清道不明的氛围和情绪。

另外,好就好在,这个发廊反修辞,发廊就是发廊,它甚至不是一个艺术“现成品”,甚至没必要扯到杜尚。在2020年我在阿那亚策划的一次艺术活动上,冯火把一辆大卡车设计改装成梦幻丽莎发廊,那真的是一个可以付费洗头、理发的发廊。

红色塑料袋是一个完美的中国波普

艺术中国:那么塑料袋Logo呢?五条人的鲜活、洒脱、生活化、不煽情、不伪装的特质被有些网友戏称为“塑料感”,这显然对立于精致唯美国际化的审美,也不同于上一个时代王朔、方力钧式的玩世现实主义(姑且用这个词),您怎么评价五条人现象的文化意义?

张晓舟:塑料袋是个直观但含义丰富的象征:反精英,反精致。不过,如果把这个塑料袋,和五条人的“人”画等号,那可能也会变成一种刻板印象,变成一种“人设”的消费。在我看来,说一个艺术家“鲜活”、“洒脱”、“生活化”、“不伪装”没多大意义的。当然可以理解,很多人把五条人当成解压神器了——你得穿拖鞋,你得说俏皮话……,这属于粉丝文化,是另一个问题,而粉丝文化会有形形色色有趣的需求和投射,包括同人文化。

红色塑料袋是一个完美的中国波普,提示你直面熟视无睹的现实世界,如果说它是一个艺术象征,那么它既不高于生活,也不低于生活,它刚刚好,它就是。而它飘扬的姿态,又是浪漫的。革命浪漫主义和革命现实主义两结合了。

五条人“大时代歌厅”演唱会现场,2023年7月,摄影:1063 studio

展示台:仁科,胡镇超《五条人塑料袋简史》,诗山河·陆之舟,摄影:三金

墙面:吴启明,胡镇超,小师《故事会》,原画手稿,设计稿,诗山河·陆之舟,摄影:三金

“全球在地化”的音乐养成史

艺术中国:2021年在顺德的《地方、音乐与实践》讲座上,茂涛讲过五条人与潮汕或者海丰的民歌、戏曲、以及香港地水南音大师杜焕、河南坠子大师郭永章的关系,但我也听说他们对国外很多“小众音乐”的借鉴,这方面您能再谈谈吗?

张晓舟:Bob Dylan、David Bowie、Tom Waits、Frank Zappa、Serge Gainsbourg……这些名字其实很大众,当然也有不少偏门小众的。他们属于比较典型的“打口一代”,也就是受西方打口唱片的影响,但和绝大部分“打口一代”不太一样的是,他们的地方文化根源,以及港台流行音乐启蒙。大体是这三种音乐文化的一锅乱炖,这就是“全球地方”或“全球在地化”的音乐养成史。

《地方、音乐与实践》讲座“秀才与阿嫂:五条人的源与流”,2021年12月11日,顺德美食博物馆

从地方再到“超地方”

艺术中国:所以,不能把五条人固化在乡土、小镇、县城这样的标签里,五条人的视野远比这个广阔,他们跟时代的进程紧密相关,在您看来五条人对于我们这个时代的观察和表达有怎样的特点和意义?

张晓舟:“从空间到地方”是不够的。应当是:从空间到地方,从地方再到“超地方”。对此非常酣畅淋漓的一次表达,是“大时代歌厅”广州演唱会的最后10分钟,从《在码头》到《阿琳娜》。《在码头》写的是当下,而影像用的是曹斐二十年前的纪录片《三元里》,《阿琳娜》写的是塞尔维亚泽蒙湖,一个上世纪末巴尔干战争的流亡儿童如今重返家园——她的名字成了爱、记忆、和平的象征,而曹斐将阿琳娜变成了朱婧汐扮演的赛博女神——或者说是“去人类主体”的外太空生命。现实的贼船,一举化为救赎的方舟。

五条人“大时代歌厅”广州演唱会,《阿琳娜》,2023年7月,摄影:1063 studio

在五条人2008年成立之前,阿茂就写了《十年水流东,十年水流西》这样的大时代挽歌,演唱会唱这首歌的时候,全场手机点亮,请允许我用一下大词——因为这首歌唱出了“人民的心声”。

歌词唱的是“今日全球化,明日自己过”,但字幕我改了一个字,把“过”改为“耍”——

今日全球化,明日自己耍。

耍,是走出感伤和迷惘,耍,是游戏,是狂欢,是摇滚,是飞龙,是知其不可而为之的逍遥游。

陈侗(左)和茂涛(右)在“有所追求:五条人+”展览现场, 2023年9月,摄影:张晓舟

难以承载的怪力乱神

艺术中国:2021年在顺德《地方、音乐与实践》讲座上,您曾经从中国传统诗歌美学“温柔敦厚”和“怪力乱神”的角度谈五条人作品,这个您能再讲讲吗?

张晓舟:当时只是即兴随口一说,也不仅仅是针对五条人的例子。如果说温柔敦厚偏流行,那怪力乱神就偏“地下”,如果说主流文化是“思无邪”,那非主流自然是有点邪的。怪力乱神,当然是最中国也最摇滚的——我常说五条人是“中国迷幻摇滚土特产”,指的就是他们“怪力乱神”的那一部分。

面对这种怪力乱神的、悲喜交加的、深刻严肃的作品,主流文化不得不加以稀释、过滤、淡化、改装,例如,《地球仪》这样一首歌,其悲壮的情绪和前卫另类的表达方式是综艺难以承载的,那么就得通过后期音效处理尤其是现场剪辑,通过“尬笑”和演后的聊天环节来软化其锋芒。

魔镜与滤镜的双重性

艺术中国:那么,如何看待摇滚乐商业化的问题?

张晓舟:如果我们不是死抱着摇滚乐的“本真性”不放的话,应该看到“乐夏”版的五条人,尤其比如像《地球仪》这样的歌的乐夏版,它已经生成为另一个蕴含了更多文化信息和文化冲突的文本。摇滚乐商业化只是一个显而易见的表象,而“乐夏”是历史性地,将摇滚乐推到大众客厅和商业前台,把主流文化与亚文化&反文化之间互相利用的关系,活生生地展露出来。主流文化对摇滚乐亚文化&反文化的收编、软化、驯化,摇滚乐亚文化&反文化的借势扩张和突围,这是双方化冲突为协商、互相妥协的过程。这一出文化戏码,在西方早已经历过,而在中国,是通过“乐夏”才真正登堂入室、放到台面上演。而五条人是其中最典型的例子。

乐队的夏天第二季总决赛,《地球仪》,2020年10月,图源网络

这次展览有一个我特别喜欢的作品,杭州艺术家陈亮玩了一个媒介与技术的小游戏:他用手机翻拍的阿茂和仁科的身份证,画了二人的肖像,⽤分格机械复制“像素与噪点”的⽅式作为作画⼿段,远看是照片,近看才发现是可以“乱真”的照相现实主义绘画。而作品的名字,就是两个人的身份证号。这个作品假如是在2020年之前,也就是五条人还没有成为明星之前当然也成立,但搁到现在会显得更有趣——它在一个修图成风美颜至上的时代(广告和综艺媒体会把五条人变得更加靓仔),故意用前科技的笨功夫来“返璞归真”。

陈亮《No.4113》《No.2611》,布面油画,摄影:三金

6501乐队最近有一首新歌,梦魇般喃喃:“魔镜魔镜,滤镜滤镜……”

假如说从文化研究的角度,而不仅仅是从“纯粹”的音乐和艺术审美的角度看,魔镜中的摇滚艺术家和滤镜中的商业明星,这是五条人的双重性,魔镜和滤镜里的五条人,都不是真实的,都是身份的表演,也是欲望的投射。

对比一下2009年南方周末给五条人的一厢情愿的授奖词:“……吟咏脚下永恒的人与土地”,五条人的变迁足够丰富和复杂。这也是为什么这个展览叫“五条人+”?因为其中包含了魔镜和滤镜中的多重世界,这里的五条人,不仅仅是一支乐队,不仅仅是两个一跃成为明星的县城青年,“五条人”是一个精彩的时代样本。

2012年,五条人在碧山猪栏酒吧演出。摄影:朱锐。

(采访人:刘鹏飞 受访人:张晓舟 供图:左靖工作室、1063 studio)