文_李莞潸

柏林国立博物馆群中有一间大名鼎鼎的柏林版画素描博物馆,它不仅是德国最大的平面艺术馆,也是世界四大版画艺术博物馆之一。单是从馆藏超过50万幅素描及大约11万幅版画、油画、水彩画、粉彩画等作品的数量来看,版画素描博物馆就够豪横了,而从质量来说,光是提一个人名,就够它令众生顿生向往。

2023年是个幸运年,柏林版画素描博物馆推出超级纪念大展“丢勒在柏林:在柏林版画素描博物馆寻迹大师”,堪称打开了馆藏的最大宝箱。在一次性释放出的约120件展品中,除了全套的《启示录》、手工上色版及罕见初版《忧郁I》、超大尺寸的《凯旋门》等版画代表作,还有《母亲》、《铜线工坊》等素描、水彩水粉画等杰作。本文是对本次展览深度解读的【下】部分。

“腓力·墨兰顿肖像”(Philipp Melanchthon,1497-1560),丢勒,铜版画,1526,19世纪由佚名手工上色

丑闻之争

手工上色系列中有一幅惹眼的肖像画,画中主角是德国哲学家、神学家、教科书作家腓力·墨兰顿,他被誉为“德国的老师”,与马丁·路德是挚友,也是宗教改革中除马丁·路德之外的重要人物。丢勒在画上写道:“丢勒能画出腓力的容貌,却缺乏描绘其思想的技能。”

16世纪初的这句话无愧丢勒作为北方文艺复兴领军者的身姿,身体与灵魂,外在与内在,短暂与永恒……这样的思考不仅暗含着人文主义的核心关注点,同时提出的亦是肖像的永恒之题:肖像是否能够真正表达出画上的这个人?

“戴苏格兰帽的女人”,丢勒,炭笔画,1503

纳格勒收藏中的肖像作品《戴苏格兰帽的女人》是柏林版画素描博物馆拥有的第一批丢勒素描藏品,1835年将其拥有。画中人身份不明,但被推测为丢勒关系网中的核心成员,可能是他的妻子、妹妹或是挚友的妻子。

“圣母头像”,丢勒,炭笔画(局部由后世手工上色),1503

进入19世纪后,很多收藏家将注意力转移到丢勒的素描作品,柏林版画素描博物馆也开始大量补充这部分的藏品。除了纳格勒收藏,馆方于1844年购入的《圣母头像》是丢勒最早的炭笔画之一。据研究,专家推测丢勒早期主要是拿他的身边人练笔炭笔素描,这幅画很可能是他妻子的隐秘肖像。

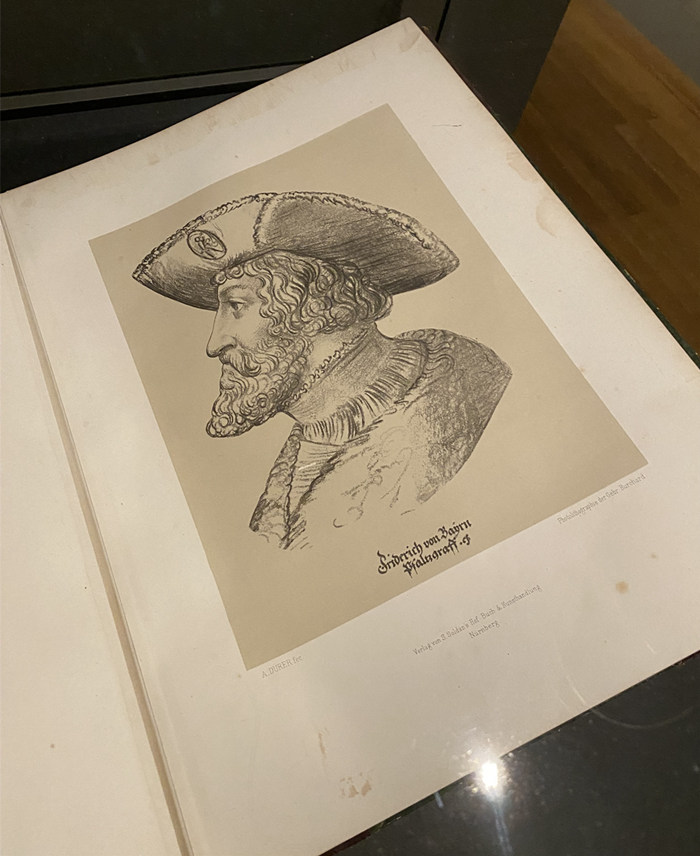

丢勒诞辰400周年特别画册,1871年出版

柏林版画素描博物馆早期的丢勒素描藏品大部分来自纳格勒收藏,1871年,为纪念丢勒诞辰400周年和德意志帝国成立,馆方出版了一本特别纪念画册,其中70幅馆藏的丢勒素描被视为最大亮点。丢勒的作品再次被高调地与国家形象及民族认同捆绑,万万没想到的是,这次原本荣耀无比的亮相却出现了戏剧性的大反转,并从根本上改变了“丢勒在柏林”的收藏历史。

发文质疑柏林这些丢勒作品真伪的是莫里茨·萨乌斯(Moriz Thausing,1838-1884),作为奥地利艺术史学家、时任维也纳阿尔贝蒂娜博物馆的馆长(Albertina),莫里茨的话语权可想而之,从而引发了一场激烈的争论,这场“丢勒之争”(Durer Streit)被视为艺术史文体批评的初始。

肖像素描,汉斯·施瓦茨(Hans Schwarz,1492-1550),纸本炭笔画,约1518-1921(?)

如今,当年那些争议之作早被判定为出自德国雕刻家、画家汉斯·施瓦茨之手。现场展出了10幅汉斯·施瓦茨的侧面肖像素描,他已知的该系列作品超过120幅,是16世纪德国艺术中最大的肖像群之一。柏林版画素描博物馆在1835年获得了其中57幅作品,之后又获得了3幅,接近总体量半数的“丢勒藏品”在争议过后全被盖上了“假”戳儿。

汉斯•施瓦茨是号人物,毕竟不是谁的作品都能长期以来被错认为是丢勒之作。绘画还不是他的第一技能,汉斯本身是厉害的雕刻师,被视为德国历史上肖像徽章的开创者。他将古罗马钱币和意大利肖像徽章的审美与当时的德国艺术相结合,做出的徽章受到无数政要显贵的追捧,丢勒也是他的客户之一。

左图:肖像徽章,汉斯•施瓦茨,青铜,1518-1520;右图:丢勒徽章(复制品存疑),青铜,1520年之后

丢勒曾在1520年自己的低地之旅日记中提到自己的这枚肖像徽章:“在安特卫普,我为了自己的肖像徽章寄了两块金荷兰盾给奥格斯堡的汉斯•施瓦茨。”汉斯•施瓦茨制作的丢勒徽章随后很快成了丢勒肖像的通用范本。

在这场丑闻之争中,输的当然不是汉斯•施瓦茨,而是柏林瞬间丢掉了丢勒收藏的核心地位。彼时,普鲁士王国在普法战争中战胜了拿破仑的法兰西第二帝国,终于建立起统一的德意志帝国(第二帝国)。随着“丢勒之争”的发展,这件事不再简单地只关乎于一个博物馆“掉”了一些藏品的尴尬,更上升到了民族耻辱的层面上。从维护国家形象确的角度讲,元气大伤的柏林丢勒收藏必须回血。

重建,反弹

1871年丑闻后的两年,柏林版画素描博物馆时任馆长馆长、德国艺术史学家海因里希·霍托(Heinrich Gustav Hotho,1802-1873,1859年起担任馆长)离世,“残血”的博物馆进入重建期,馆方从维也纳挖来了已成名的艺术史学家弗里德里希·李普曼出任新馆长。

出生于布拉格的李普曼家境优渥,自幼接触艺术。在维也纳时,李普曼曾于1871年与掀起“丢勒之争”轩然大波的莫里茨•萨乌斯共事办过丢勒的展览,也是最熟悉丢勒的专家之一。

莫里茨•萨乌斯出任馆长的维也纳阿尔贝蒂娜博物馆,无论在当时还是现在,都是丢勒收藏界的扛把子。1796年,哈布斯堡皇室女婿、奥属尼德兰总督、艺术收藏家“泰申公爵”(Duke Albert of Saxony-Teschen,1738-1822)在维也纳创立了阿尔贝蒂娜博物馆,它的大量丢勒藏品来自神圣罗马帝国皇帝鲁道夫二世的皇家收藏。鲁道夫二世(Rudolf II.,1552-1612)是“他所在时代最伟大的私人收藏家,是提香等许多艺术家的朋友和赞助人”,手中的好东西可太多了,阿尔贝蒂娜博物馆因此身价不菲。

“弗里德里希·李普曼雕像”(Friedrich Lippmann,1838-1903),弗里茨·克里姆施(Fritz Klimsch,1870-1960,魏玛共和国时代著名德国雕塑家),青铜,1903

李普曼是带着极大的野心离开维也纳前往柏林的,他要把柏林的丢勒收藏提升到能和维也纳分庭抗礼的地位,他最终也确实做到了。

法军在1809年攻占维也纳时,拿破仑的手下弗朗索瓦·约瑟夫·勒菲弗(François-Joseph Lefebvre,1755-1820)很可能倒卖了阿尔贝蒂娜博物馆相当数量的一批藏品,这些藏品流散于维也纳、法国和英国。等到李普曼入主柏林后,这些藏品开始重新流通。

李普曼的知识储备、对艺术品的价值判断、对市场的熟悉、当机立断的出手和谈判技巧、以及他与世界各地博物馆和收藏家之间的关系网,在过去和现在都是独一无二的。

“圣母的一生”(The Life of the Virgin),丢勒,19幅作品&封面,木刻版画,约1502-1511

“弹琴的天使”(Laute spielender Engel),丢勒,1497年

“母亲”,丢勒,炭笔画,1514

“女孩肖像”,丢勒,炭笔画,1515

“双狮”,丢勒,1521

从1877年开始,李普曼开始出手买买买,丢勒的《母亲》、《双狮》、三大木刻系列之一的《圣母的一生》等代表作来到了柏林。上文的配图中,在李普曼雕像旁边的组图就是《圣母的一生》。

“铜线工坊”(The Wire-drawing Mill),丢勒,纸本水彩、水粉画,约1489或1494

“山谷”(Valley near Kalchreuth),丢勒,纸本水彩、水粉画,约1495-1500

“爱尔兰战士和农民”(Irish Soldiers and Peasants),丢勒,水彩钢笔画,1521年

展览现场几幅水彩水粉画的存在感相当强,在第一次跨越阿尔卑斯山的意大利之旅中,丢勒描绘出一系列景观,有研究者将其视为“艺术史上第一批纯粹的风景习作”。随着景观的被发现,丢勒所领衔的德国艺术对于推动北方文艺复兴发展所做出了极大贡献。

“十字路口的大力神”(Hercules at the Crossroads),丢勒,铜版画,约1498

李普曼选货的目光是真一流且格局打开,不同类型的藏品从更多角度展示着丢勒的魅力。在“未完成”的《十字路口的大力神》中,人们看到了大师创作的轨迹。

“女性比例研究”,丢勒,约1500

丢勒最早的女性比例研究习作则会让人们想起大师的名言:“美丽在于比例”。

“天使报喜”,丢勒,水彩钢笔画,1503

这幅《天使报喜》也别有韵味,丢勒在其中似乎将更多的注意力放在空间透视,而非神圣事件本身。可以,这很“北方达·芬奇”。

“逃往埃及的圣家族”(Rest on the Flight into Egypt),丢勒,钢笔画,1511

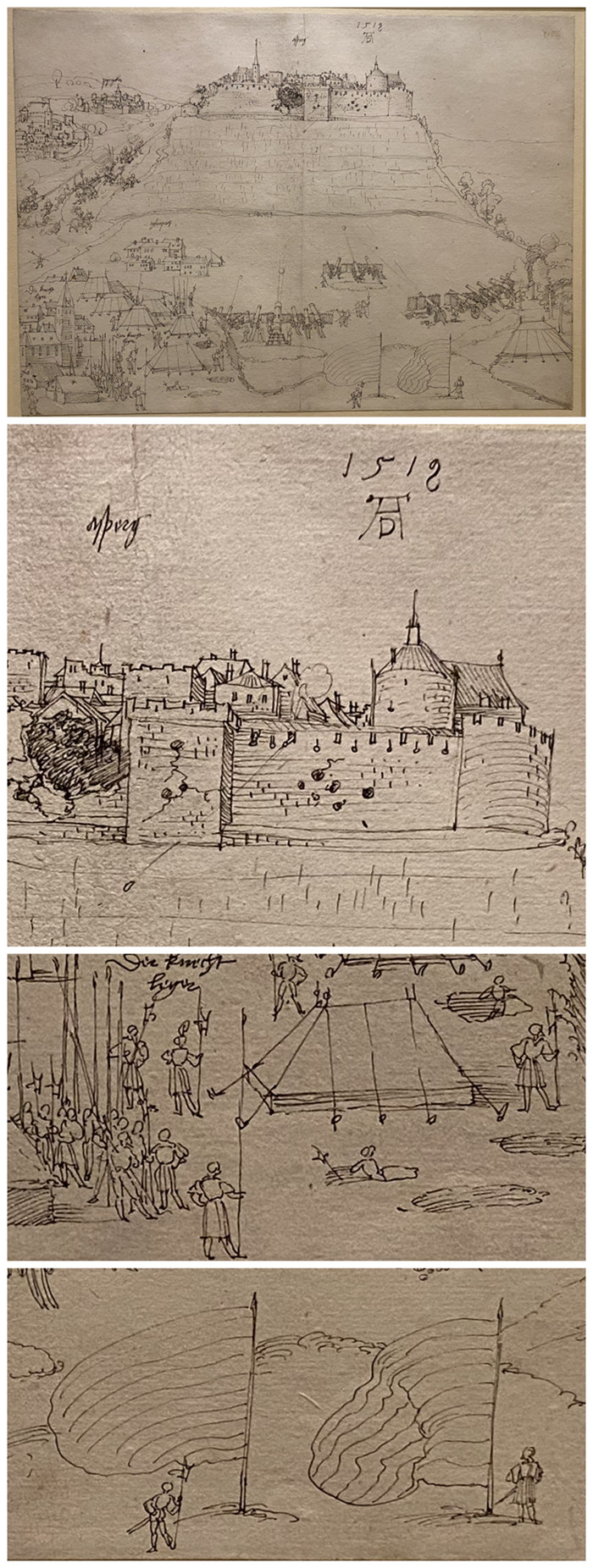

丢勒的速写在1510年代达到巅峰状态,有学者曾这样恭维:这一时期的丢勒速写,连他的签名和年份都更美!仁者见仁,细看《围攻要塞》,还有点可爱。

“围攻要塞”(The Siege of Hohenasperg),丢勒,钢笔画,1519

丢勒的花押字签名是他个人的著名标识,也是德国艺术的著名标识,姓名首字母缩写“AD”加上清晰的年份记录,让研究人员看了就觉得省心。丢勒于1498年开始频繁使用这个被誉为艺术史上最独特的签名,当时他的版画卖得太好以致盗版不断,有签名方便维权。此处插播一个冷知识,艺术史上的第一场版权诉讼的提告人正是丢勒。

但丢勒其实早就开始使用他的签名了,有多早呢?创作于1485年的《圣母与奏乐天使》中出现了目前为止最早的丢勒花字签名,算是初始版本,和后来精进过的版本有些出入。但初始版本就已经够厉害了,因为那年丢勒才14岁。

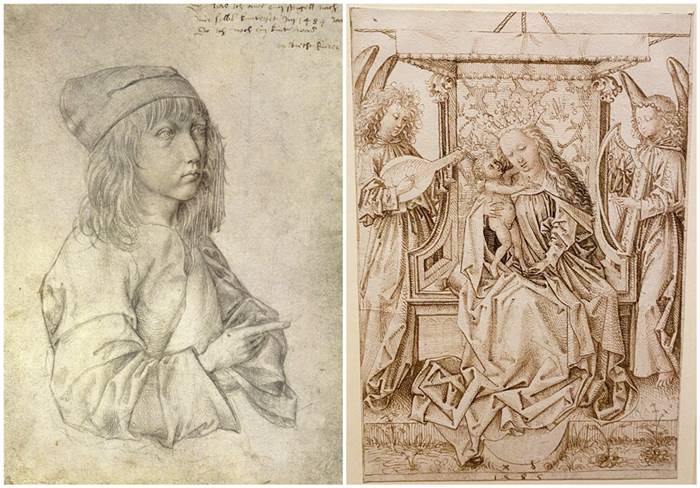

丢勒,左图:“丢勒13岁时的自画像”*,1484,维也纳阿尔贝蒂娜博物馆馆藏(Albertina Museum Wien);右图:“圣母与奏乐天使”(Madonna with Musical Angels),钢笔画,1485

13岁的丢勒画出了那幅惊人的“13岁自画像”,画中只有年份。一年后,他在作品中给自己搞出了花押字签名——天才是不一样,十三四岁的脑子里不知道装着啥。

李普曼购入了这份丢勒作为艺术家身份最初见证的《圣母与奏乐天使》,他将这幅藏品编号为“KdZ 1”,以它为始,开始编纂柏林版画素描博物馆的素描目录,随后加入的藏品都将依序编号纳入收藏。

1903年,年近65岁的李普曼逝世于柏林,彼时,他已成功将柏林版画素描博物馆打造成为能与维也纳阿尔贝蒂娜博物馆并驾齐驱的丢勒收藏中心。除了丢勒收藏,他为柏林带来的波提切利的但丁素描、克拉纳赫的铜版画和木刻版画、伦勃朗的素描和版画,在世界范围内也是无人能敌。

“鹭”(Heron and Leg of a Heron),丢勒,羊皮纸水彩画,约1515(存疑)

动荡、分离与合一

在李普曼离世后,他的继任者继续扩大着“丢勒在柏林”的藏品。随后进入动荡岁月,一战、全球大萧条、二战……特别是纳粹执政时期,受财源所限,柏林版画素描博物馆只能通过一边出售馆藏换钱、一边购入更重要的作品,《鹭》和《采石场》都是这样“N换1”购入的。

丢勒,左图:“采石场”(Quarry),约1495-1500;右图:*“骑士,死亡和魔鬼”(Knight,Death,and the Devil),铜版画,1513年,美国华盛顿国家画廊藏品(National Gallery of Art,Washington, D.C.)

《采石场》的画中景观被丢勒用于三幅“大师版画”中的首幅《骑士,死亡和魔鬼》,画中的签名和“1510”年份标注据研究被认为是后加上去的,这幅作品被推测创作于丢勒首次意大利之旅时期。多说一句《骑士,死亡和魔鬼》,这幅歌颂日耳曼英雄形象的作品深受希特勒的喜爱,“丢勒崇拜”可以说是贯穿了德意志第一、第二、第三帝国。

二战后,德国一分为二,“丢勒在柏林”也因此分成东柏林的“博物馆岛”及西柏林的“达勒姆”两个部分。经过长期的战乱,定期的展览于1950年代才重新恢复。

“意大利城堡”,丢勒,水彩水粉画,约1494或1495-1500

“树群与山径”(Baumgruppe mit Weg im Gebirge),丢勒,水彩水粉画,约1495

西柏林的“达勒姆”部分于1951年购入两幅水彩风景画《意大利城堡》与《树群与山径》,率先开始“恢复营业”。其中,处于未完成状态的《树群与山径》被时任柏林版画素描博物馆的德国艺术史学家弗里德里希·温克勒(Friedrich Winkler,1888-1965)评价为丢勒“最具印象派风格的作品”。如今,柏林版画素描博物馆是丢勒水彩风景系列重要作品收藏领域的领军者。

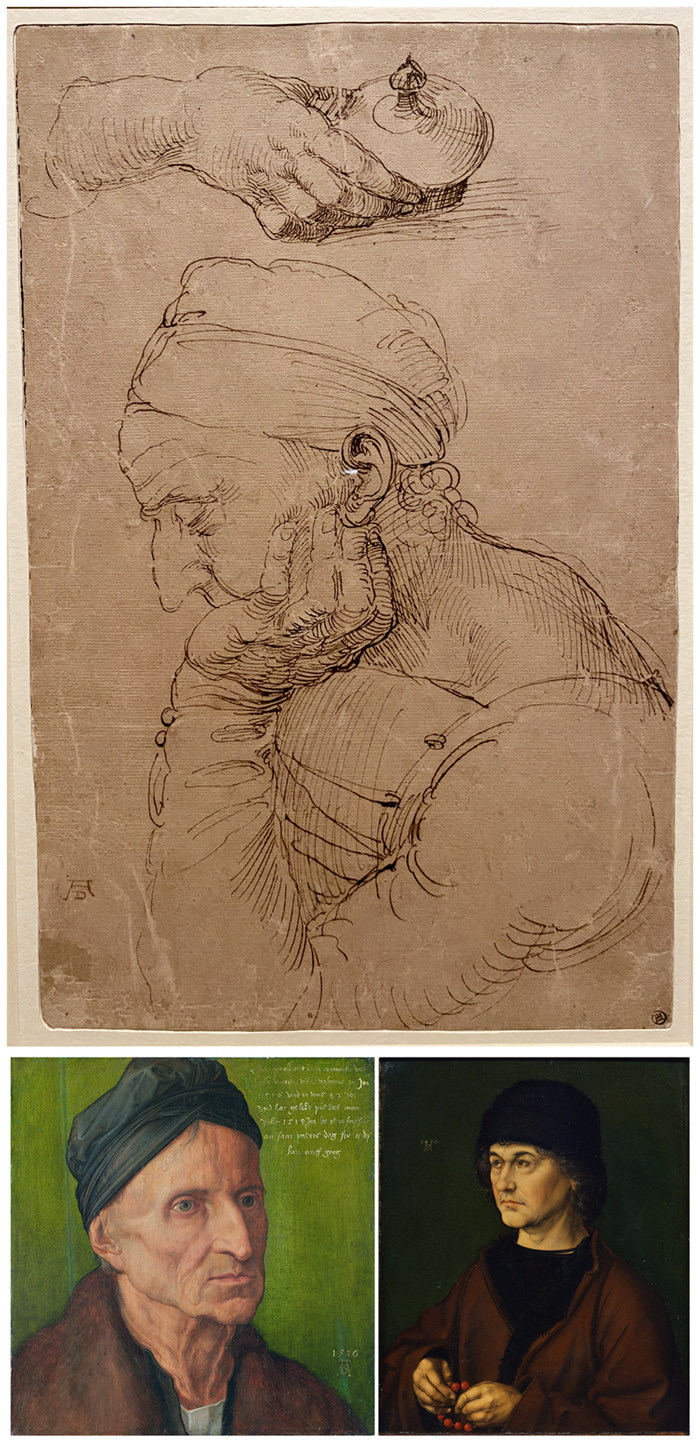

丢勒,上图:“睡着的男人及手部习作”,纸本钢笔画,约1493/1494;左下*:“米凯尔·瓦格莫特(Michael Wolgemut,1434-1519)肖像”,1516/1516,德国巴伐利亚国家绘画收藏馆藏品;右下*:“丢勒父亲(Albrecht Dürer the Elder,约1427-1502)肖像”,木板油画,1490,乌菲齐美术馆馆藏

同样是在1951年购入的《睡着的男人及手部习作》是丢勒的早期作品,画中的男人可能是他的金匠父亲,或是他的老师、德意志画家和版画家米凯尔·瓦格莫特。

丢勒,左图*:自画像(Self-portraits by Albrecht Dürer)*,1500,德国慕尼黑老绘画陈列馆馆藏(Alte Pinakothek);右图:“基督在柱子上”(Christ at the Column),约1500-1505

丢勒曾在1500年将近而立之年时画了一幅惊世骇俗的自画像,当时传统的肖像画通常是画人物的四分之三侧姿,身子向左歪向右歪都可以,但不能把免冠正面照片式的画法用在自己身上,画耶稣基督才能这么用。但丢勒不管,他就画了,但好歹画的算是“自画像”。因为他还可以做到更猛——他还画过一幅《基督在柱子上》,基督的面容完全用的就是自己的脸。也许自己也知道这做法太超前了,丢勒并未在这幅作品上亲笔签名,画上的签名是后世加上去的,以致于这幅作品的作者身份在随后很长时间内存在争议。直到通过现代技术鉴定,才最终将其判定为丢勒真品。

这幅作品看得着实让人十分怀疑人生,丢勒曾说“天才的人是注定要燃烧并照亮他们的世纪的流星”,他这颗流星,说不定真是天神下凡来游戏人间一下的。

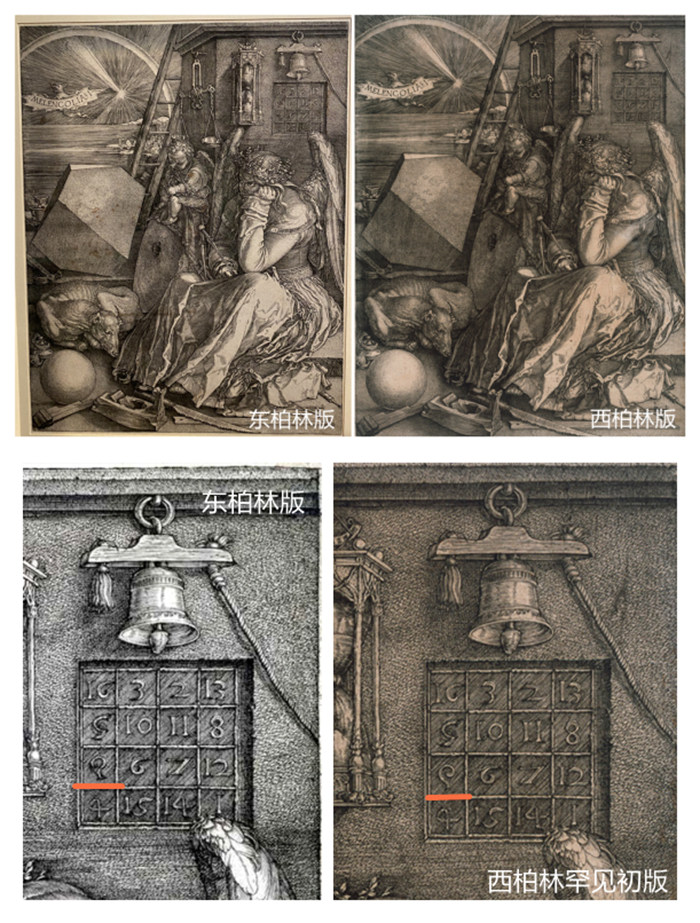

丢勒,《忧郁 I》(Melencolia I),铜版画,1514,左图:东柏林于1953年购入版本,右图:由西柏林收藏的罕见初始版本

丢勒三大“大师版画”中的《忧郁 I》是版画史上最重要的作品之一,这幅创作于他母亲逝世那一年的版画至今仍未完全解读。柏林版画素描博物馆曾于1913年购入一幅罕见的《忧郁 I》,这是在正式出版前最初始的版本,在全世界范围内现存仅有7幅,最大的区别的是画面右上方的数字区域,数字“9”的开口方向是不同的。

自两德分裂后,这幅稀世珍品同大部分丢勒藏品被带到西柏林的“达勒姆”部分。即便如此,东德对丢勒的热情依旧有增无减。1950年,位于东柏林的国家画廊举办大型展览,丢勒的作品拥有一个独立展厅。1953年,东柏林也购入一个新版本的《忧郁 I》,在1957年的展览册中,东柏林用了整整三页来介绍这幅大师版画。

“亚当与夏娃”(Adam and EVE),丢勒,铜版画,1504

不过,东柏林也有拿得出手的藏品,比如《亚当与夏娃》,丢勒在这幅杰作用可谓炫技到了极致,人物的造型、皮肤纹理、树皮不同质感的细节、细腻的线条以及光线的运用都是前所未有的大师级手笔。

上图:左侧为西柏林版本的无上色版《凯旋门》,右侧为东柏林的《伟大的激情》;下图:“伟大的激情”(Great Passion),丢勒,11幅木刻版画+封面页,约1496-1511

东柏林还有丢勒的木刻代表作《伟大的激情》,彩色版本的《凯旋门》也留在了东柏林。直到1971年丢勒诞辰500周年纪念,西柏林为弥补两德分裂带来的损失,购入了1559年无上色版本的《凯旋门》。本次展览现场布置得很微妙,西柏林的《凯旋门》刚好毗邻东柏林的《伟大的激情》。

1994年,在东柏林与西柏林分离半个世纪的“丢勒”终于再次聚首,重新合体成为今日的“丢勒在柏林”——这是一段艺术收藏的别样历史,也是一段国家历史的独特收藏。