“现代主义漫步”展览现场 图片:UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

文_林霖

正在上海UCCA Edge举办的“现代主义漫步——柏林国立博古睿美术馆馆藏展”开展已有两个多月,目前的人气和口碑都很高。展览呈现巴勃罗·毕加索、亨利·马蒂斯、保罗·克利、保罗·塞尚等大师的近百件作品。这些大师对今天的中国观众来说已经很熟悉,但展览依然予人新鲜和独特感,很多作品先前从未在国内亮相。展陈走线也别具匠心——你会看到一排保罗·克利的作品中出现毕加索;你也能看到马蒂斯和毕加索的素描速写并排展出。策展人的初心是按照编年史的线索串联,更注重艺术家及作品的某种共性,而非以艺术家之名区分。这种编排展览作品的方式也给人新的启示。

尤其令人无法移开视线的是保罗·克利——他在艺术史上是非常独特的一位,在全球艺术爱好者中也人气极高。此番“现代主义漫步”令人惊喜之处在于来了不少之前较为鲜见的克利作品及手稿,即便对于艺术史专业的人来说,这场展览亦不失一场“补课”。这也要感谢海因兹·博古睿先生的收藏眼光,他也是与这些艺术家共同经历了动荡的20世纪。

保罗·克利在1926年 摄影:Hugo Erfurth, Dresden

所以,让我们说一说保罗·克利吧!在他的身上有太多值得说的故事,也有太多可以给予今天的我们以启示与能量之处。尤其是在一个亟需从疫情后重新抖擞以及心灵需要治愈的时刻来说,重温保罗·克利或许不仅仅在于艺术,更在于“我”及“我们内心”;是的,克利的艺术描绘出了人们最深层的状态。

“现代性”的品格

保罗·克利是非常勤奋的艺术家,留下9000余件作品,这些作品基本上反应了克利对世界的想象和看法,始终充满诗意、音乐性和文学性。更深层的意义源自他的独立人格、智慧思想和辛辣的幽默感。克利一直在探索自己的风格和技法,与自然和内心知觉联结,并终其一生都未曾改变初心——即便是在最黑暗的时期,艺术依然是他心中不灭的太阳,是乱世的灯塔,他也将这种信念传递给了一代又一代的人们。这就是为什么我们今天依然着迷克利的原因——在他的身上,体现的正是一个人的“现代性”。

作为音乐家的儿子,从小学习小提琴和钢琴,这或多少影响了克利对绘画的感觉,他的画面画面有音乐节奏的韵律。后期作品中又融入了很多符号,虽然每一个都是有含义的,但他依然留给观众足够的自由去注入自己的解读。所以我们也不妨调动我们多感官去冥想一下他的画面。

保罗·克利 《梦之城》1921 纸板贴纸上水彩 47.5 × 31 cm 国立博古睿美术馆-柏林国家博物馆联盟 NG MB 115/2000 摄影:bpk图片社/国立博古睿美术馆-柏林国家博物馆联盟/延斯·齐厄

1914年的北非之行唤醒了他对色彩的感觉,而意大利之行让他深受文艺复兴大师的震撼,却也陷入了困境——如此永恒经典的作品,我们今天的人还能怎样超越?如此,旅行之于现代人的意义可能是古人无法想象的,因而也使得现代艺术看起来像是躁动不安的蒸汽机,总是在冒出新的想法、迫不及待想要表达新的态度和想法。而克利在意大利之行所受到的震撼之下并没有持续消沉,他在日记中写下“Roma is epic,Genoa dramatic.”之后,还是将眼光聚焦同时代发生的事情和思想,如受比亚兹莱、威廉·布莱克和戈雅的影响最大(象征性和浪漫主义的手法);而技法上则直接学习马奈与塞尚(从后印象派走入现代主义;尤其是塞尚被毕加索推崇为“现代主义之父”),尤其是他们对线条的运用与克利一直以来的想法吻合——线条不是造型的辅助,而是具有独立性。

但色彩依然是重要的,只是克利对色彩的探索有他自己的想法。他在这方面受到德国的“蓝骑士”画派影响,如康定斯基当时就在探索“联觉”(synaesthesia)的艺术:色彩可以被看到,一如语词可以被朗读,声音可以被听到。

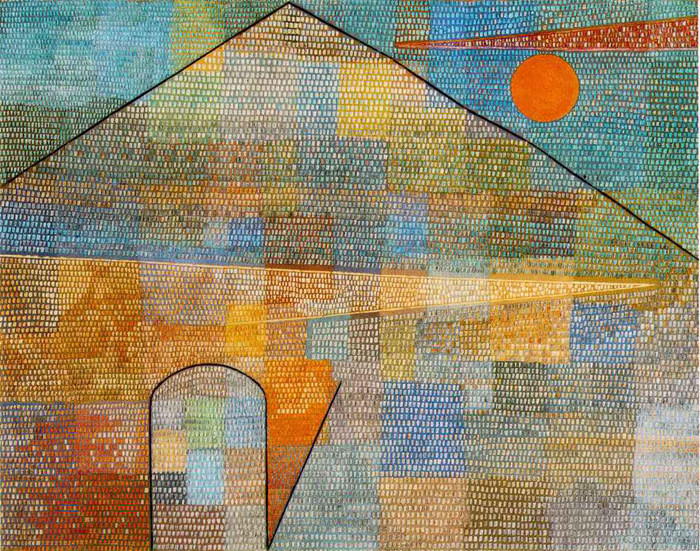

保罗·克利 Ad Parnassum 1932 布面油彩 100 cm × 126 cm 瑞士伯尔尼美术馆收藏

1928年的埃及之行对克利的风格可能又是一个转变,从早期流动浪漫的线条到沉淀下由几何方块与色块符号构成的宇宙万物,视觉风格上更为拙朴、抽象,一如古埃及的壁画。尤其是对太阳的突出描绘,占据画面的主视觉位置。在构图上将几何图块的表现力发挥得淋漓尽致,并结合了早年对点彩技法的探索和中期对色域排列的实践,线条也没有被拉下,穿插其中加强了时间的动感。其于1932年创作的“Ad Parnassum”就是此集大成者。

可见,身体力行实践前人和自己的理念,以开放的姿态学习古往今来大师的成就,思考如何承继前人的优秀之处并汲取自己所需的养分,最终输出为经由自己思考和转化的艺术形式,以及更重要的描绘出形式之下,画者的灵魂——画家对世界、生活、人类、历史和山川万物的感知与爱。

来自山川湖海的灵性

在保罗·克利眼中,大自然是人类生存的“必要条件”。《创造性思想》是他在包豪斯设计学院授课时的理论著作集,他在书中写道:“大自然就是一所优秀的艺术培训学校,赋予艺术家在创作道路上不断前进的力量,让艺术家可以进入自己最深沉的状态。”

保罗·克利《突尼斯的咖啡厅露台》 1914年 德国汉堡美术馆藏

他认塞尚为自己“卓越的思想导师”。如他和塞尚一样描绘苹果,不再是“描绘可见之物”,而是“描绘所见之物”的问题。在早期风景画中,克利也在进行探索,如1914年《突尼斯的咖啡厅露台》铅笔水彩画就是他当时和友人在突尼斯旅行的速写,这幅画并不抽象,却已然是简化后的自然。值得一提的是,当时与克利同游北非的有奥古斯特·马克,他是德国“青骑士”团体的领袖人物;当时克利还结识了康定斯基。显然这段经历对当时他的创作风格是有影响的,尤其是色彩的表达上。

到了20世纪20年代,克利开始集中探索结构的变化,几何化的造像并非为了抽象,而是就结构本身感受生命力。这一灵感依然来自大自然,克利借鉴了诸多自然界生长和运动的过程,以植物的视角研究几何图形,如萌芽、生长到怎样的程度、长成怎样的形状,如此等等。因此,可以看到在一个恒定的结构内部充满生命力和运动性;而对色彩出色的感知又赋予克利的画面一层浪漫的诗意。尤其是早年克利在包豪斯学院求学时就提出一个令人瞩目的观点——“受激点”,并拿种子举例:尽管种子体积小,但自身蕴含着一股冲劲,从而能够呈现出完美又独特的形态。

保罗·克利《姜饼图》1925 纹理墙纸上油彩、钢笔与墨水 21.8 × 28.8 cm 国立博古睿美术馆-柏林国家博物馆联盟 NG MB 131/2000 摄影:bpk图片社/国立博古睿美术馆-柏林国家博物馆联盟/延斯·齐厄

“散步”的线条

在现代主义以来的不少专项研究克利的哲学家如德勒兹、利奥塔这里,线条是被反复提到的特点。比如抽象而系统化的哲学概念,或许克利自己的解读最为直观清晰——“线条就是一个点在散步。”克利在《日记》里充满诗意地写道。

克利的氛围感和“留白”其实像极了中国文人画。线条和结构极简,画面的留白留给颜色的晕染。克利是将具象简化,而非抽象化——这可以对应中国古代文人画的“诗意”。而克利确实谈过书法性线条的运用:“越能用文字描述的事物,用符号便越容易辨识。”——这也是为什么在克利中后期的作品中,我们可以看到很多简洁如涂鸦的风格。克利还说过:“如果我们从秩序的角度看事物,如果我们看到的事物就是其本身,并且我们观察事物的方式就是它们存在的方式,那么,简洁就是可见的。几乎不费吹灰之力,就可以让人联想到很多东西。”

保罗·克利 《被封印的女子》1930 纸板贴纸上钢笔与水彩,纸板下侧边上钢笔与水彩 49 × 35 cm 国立博古睿美术馆-柏林国家博物馆联盟 NG MB 140/2000 摄影:bpk图片社/国立博古睿美术馆-柏林国家博物馆联盟/延斯·齐厄

克利在绘画中放弃古典艺术的透视和空间景深的描绘,比如人物肖像总是悬浮于空,没有依托,但是并没有拒斥平面的存在,只是隐去了平面,于是线条看起来就是在空间内“漫游”。而这种散步般的线条一直都是克利研究的课题,他也是首次在西方艺术史上首次明确提出线条自带生命与精神性理念的艺术家:“一条运动的线条,在空间中自由且没有目的地进行散步。”这其实很有点瓦尔特·本雅明提出的“漫游者”意味了。

打破自文艺复兴时代建立的线性透视规则并不容易,克利用了几乎一生的时间坚持并探索着,即便曾经一度不被家人理解、不被行业认可、找不到突破口,也一度穷困潦倒卖不出一张画、以至于只能靠跑场子参加音乐会演奏糊口,也有过自我怀疑和消沉的阶段,但他一直都没有放弃绘画,也一直都永葆赤子之心。

展览中展出的几幅克利的作品或手稿都较为全面地体现了克利艺术生涯不同时期的探索成果,如展览中的作品《带暗色门的房间透视图》就颇具代表性:线条和地平线、垂直线是克利对“运动的空间”的探索,在他的笔下,地平线、垂直线不再是构筑唯一视觉中心的古典透视,而是探索空间的移动和能量守恒的瞬间——也即画面定格的瞬间,因此,多重力的角逐是必要的,也是画面背后的能量。如此,景象才能连续且重叠。

保罗·克利 《带暗色门的房间透视图》展览现场 图片:UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

富有意味的几何色块

克利的点彩也让人印象深刻,如展览中的一幅《清真寺入口》,这种技法显然和“点彩派”的乔治·修拉不同,克利的一点一划并非为了排列成光谱或者构形,而就是点和色彩本身。这更倾向于马赛克玻璃花窗的视觉效果。据悉,1926年克利曾去意大利拉文纳地区旅行,被当地的古老基督教堂的马赛克玻璃花窗镶嵌图案深深打动,启发了他用新的技法绘画,这便是建立在动态色彩渐变和密集又均匀的彩色纹理的点状笔法。由此,艺术家重现了拜占庭式明亮的马赛克图案。

克利的几何色块介于抽象和具象之间,他的线条会增加一些情节性,这也是其艺术非常有趣之处。这可能和他在包豪斯设计学院任教的经历有关,当时包豪斯的师生经常表演独幕剧和小戏剧,克利也会参加并且乐在其中。从歌剧、马戏到木偶剧,他对各种表演充满了热情(他还亲自导演过一些剧目)。他的绘画中有各色人物,比如小丑、舞者、玩偶、平衡技演员,以漫画式的风格描绘。此外,在克利眼中,戏剧不仅在舞台或者马戏团上演,也要在现实生活中上演:他周围的人和生活中的事组合成一场演出,而他则是细心的观众,并不时报以嘲弄。结合之后几年克利的遭遇和战争阴云来看,这一份嘲讽却蒙上了沉重的意味。

保罗·克利 《墓葬群》1929 胶合板上平纹布面油彩 63 × 44 cm 国立博古睿美术馆-柏林国家博物馆联盟 NG MB 138/2000 摄影:bpk图片社/国立博古睿美术馆-柏林国家博物馆联盟/延斯·齐厄

黑暗中的微光及隐秘的哀歌

曾经的诗意,因时局和战火,突然黯淡了下来;或者说发生了根本性的转向,开始有一种直指内心的隐喻以及无法隐藏的宿命情绪。

如1938年的《夜光》所示,将光带入黑暗,是克利执着的信仰,也是他作品中经常出现的主题。“你是一束火花,一夜之间,就取代了太阳的位置,你在人的内心深处闪耀。”克利曾在日记中如是写道。1932年的《恐惧面具》(对纳粹兴起的嘲讽)诉说着以下寓意:世界是一个广阔的舞台、一个巨大的背景,各种人物在这里发展变化,预示着令人不安的真相,这些人物形象的灵感来自非洲和东方雕像。1932年,纳粹党以所谓的“堕落艺术”之名,搜查了克利的家。

“Moonshine”(1919)一作以令人心醉的蓝描绘出静谧的夜,一轮皎月让人感到温暖。这幅画创作于一战期间,克利希冀借由艺术带给沉重绝望之下的人们一丝希望。同样是这轮圆月在近20年后又出现了,彼时正是艺术家人生的至暗时刻,然而他依然没有掐灭这一丝希望之光,在1933年的“Full Moon”中,依然是这轮饱含力量的皎月,而画面则更为“抽象”——纯几何色块,而不再是“Moonshine”中可辨认的屋子与树木。

保罗·克利 Moonshine 1919年

值得一提的还有这次“现代主义漫步”展览中的《炼药巫师》令人惊叹的寓意,画面正中恶魔的缺席却让这块“空白”和字符如此醒目;结合创作年代,才知画面和作品名实指纳粹当权的黑暗统治。而炼金术的能量转化,能把邪恶转化为正义吗?能把黑暗转化为光明吗?需要付出怎样的代价?

终究,一切都交给时间来回答。