开幕现场嘉宾合影

作者_黄浩立

谈“游”的概念在整个中国艺术理论中即不仅仅是一个阐释可以完成的,它可以被理解为一个中国哲学观念或美学理论的“概念丛”,其中儒家经典《论语·述而》的“游于艺”强调的是一种将“六艺”作为人的道德、能力和性情培养的基础,而这里的游强调了一种主体性的自我张力,将“游”用于社会化的过程,这个艺或道艺是一种方法、手段和策略,而“游”则是一个历史的、变态的、不断生成的结构,但可以说这是世俗及其个人主体与社会主体之间的“游”。

今天在这里讨论的“游”更大意义上是道家意义上的游,也可以更直接地说是庄子思想体系下的“游”。首先《逍遥游》在对“游”的阐释中直接将对象上升到天地气格,“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷”[1],在这里将“游”放置到艺术范畴中,可以将其理解为一种审美心胸或是创作观念,这里面存在着一种诗化的自然,即不仅仅限制在物质形态的自然,而是在“超以象外”的无功利、无目的、无个体意志的自然。而庄子的“游”则不仅仅是一种世俗和历史观念下的推进与塑造,它是一种趋近于“道”的内在力量,它将客观存在的物化自然进行超越,通过诗化自然的不断塑造,最终形成宇宙意识与人的生命意识贯通的“自然而然”。

展览现场

而“游世”概念既是庄子提出的一种哲学观,也可以作为这一次清华大学美术学院“风与物游——陈博贤 柴鑫萌双个展”展览的一种实践引证。本次展览呈现了两类艺术作品,博贤主要呈现的是绘画作品,鑫萌主要创作的是雕塑作品,在两位艺术家60件/组作品中,可以看到其中深切的审美理念,并且从各自不同的创作主题、形式语言、媒介材料以及艺术呈现上彼摄互荡,交感互生。策展人张敢教授则更巧妙地从“山水”与“田园”两个中国艺术实践体系的维度展开对两位艺术家作品风格特点和审美意趣的评述。

展览现场

人心与天化的生命通道

在静观完两位艺术家的作品之后,要寻找到一个更契合展览评论的某个语词来统辖,这似乎是一种从已经辖域化基础上要进行解辖域的时刻,但作为一种阐释意义的构成关系,既不能牵强附会,更不能停留在概念的形而上去意犹未尽,观看本身也即是一种审美创造,因此作为物化的山水田园到诗化的山水田园,自然这一元素贯通了创作的前后,而在传统的山水田园为主题的绘画与雕塑中如何形成对传统的再解域化?如何将自然作为客体的一般对象进入到超越主客二元的生命体验境界,实现人与宇宙的合一?这似乎需要进一步讨论人心与天化之间的二者关系。

人心与天化之间总会不自觉地想到“天人合一”学说,如果当下试图选择一种更为见微知著的方法去接近天地精神的方法,这似乎更为切实和自然。而这种思考是基于青年艺术家的身份和立场而去言说的,因此要从绘画与雕塑的不同语言中进行叙述,这本身就是发自艺术家内在心理、情感和判断力的体现。王夫之曾经对人心与天化之间关系有所论述“形于吾身之外者,化也;生于吾身之内者,心也。相值而相取,一俯一仰之间,己与为通,而浡然兴矣。”[2]在这里面“形外”与“心内”共同在“相值”的基础上进行了对话,这种对话不仅是艺术家在创作之时的心物交感,更是观者之于作品之时的畅游思索。在人的心灵与物象的关系中,“游”必将有一个都摄宇宙万千的洞悉思考,也必须承接着具体事物的实践体验,只有这样的内与外,心与物,天与人的关系相互契合,才能够体达“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀”[3]之意。

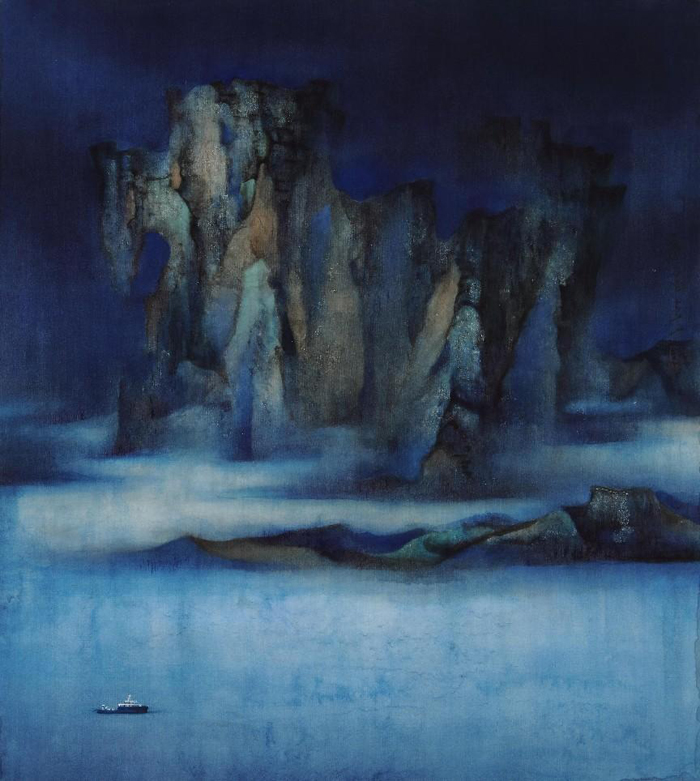

陈博贤作品《彼岸》

更具体地来看,博贤绘画中深藏着一股个体的人文之思和宇宙情感,而这种情感之外却是寄情山水而又激荡生命的尝试,《彼岸》 这件作品从绢本设色的青绿挑战之外,他仍然保持了一种人心与天化的交融并生,这一点的跳脱不是依靠山峦叠嶂,亦不是烟雾氤氲,而是白舟横渡的孤寂才显现出了现实与理想的内与外,这一点让人不禁想到《庄子·天下》篇中“独与天地精神往来”的感思,“‘独’,就心而言,它指挣脱概念因果欲望束缚的纯粹观照之主体,此主体超然孑立,独标孤愫,由一己之情感上升到人类之情感,体现出人类的共通意识”[4]博贤的个人生命意识是充盈的,而人类的共通意识则是依靠着巨大山峦反衬而来。而另一向度的“天地精神”从何而来?是从虚空雾霭中寻得,还是从个体生命中偶遇?在另一作品《同游》系列中,两条鱼的画面中看到了某种对生命的超越和对生命束缚的突破,这里面不再是凝重的生命本体超越的论调,而是一种活脱脱的生命情调,恰恰是鱼在水中而无水的表现,才显得万事万物相融并生的兼容性,它打破了客体思维的目的论逻辑,达到了一种生命自由的状态,这恰恰说明了博贤在艺术创作中的人心趣入天化的边界畅游之感。

陈博贤作品《同游》系列之一

陈博贤作品《同游》系列之二

展览现场

将目光投射到另一侧,鑫萌的雕塑在显现出田园景观的同时,把日常生活转变为了一种诗化自然的创作。由藤条相互缠绕编制而成的《编物》,肉眼所见的是材料、工艺、技法和交织,望向另一侧则是一种自然的深层律动的节奏、万物的呼吸与田园生活的呼唤,这里面更大程度上是一将归园的寻常现象转为心理节奏的解脱,进一步而言是对物质欲望的解除以及对现代性的反思,因为在现代化发展过程中,电器的出现到人工智能器具的生活介入,人对于物的感受逐渐丧失,这件作品重提了对现代性的反思,也进一步打开了从商品到资本再到技术迭代过程中,当下社会进行“欲望生产”自我逻辑的反思。而《节气图景》是一种当代性陈述和传统文化观念的综合创作,“节气”不仅意味着气候的变化、节令的规律,这里面是人与自然的共生关系,是整个生态体系在人类社会进化过程中的经验总结,是人与自然、生命同宇宙之间的息息相通,要读懂这件作品不仅需要一体同观的古今认识,更需要一种“深观远照”的方法去打通道德之于宇宙、生命之于性灵、艺术之于审美的三者关系。

柴鑫萌作品《编物》

柴鑫萌作品《节气图景》

深观与远照的游世叙述

山水田园作为游世的两个意象呈现,一则是基于游的超远和追求,按照世俗生活和社会规则中的方法和策略,一则是在主客体之外所寻觅的存在意义本身。这就意味着游世不仅仅是席勒所提出的“游戏说”,将艺术本质归为合目的性的自由,而这种自由始终是一种相对意义上的自由,是对束缚的挣脱,规则的遵循,人在通过感性冲动,以游戏的方式来克服内在和外部的强制性力量,实现一种自我去蔽,让精神达到自由状态的方法。从这一角度来看,游戏说和游世具有趋同性,但从本质意义上,游戏和游世之间存在一种境界差异。游戏,以艺术方式完成人对合目的性自由的实现,这里面有克服、抵抗以及自我与他者的冲突性;游世,则将游戏“彻底化”,即将游戏进行完全地自然化,用严肃的姿态面对游戏,而不是以游戏作为目的和手段完成自我超越。

游戏的彻底化是对游世的存在论思辨,这一场思辨是将娱乐化的游戏转向深刻性的存在之思。可以说,这次展览从山水和田园中远观的是一种笔墨情趣,是一种至情至纯,是一种当代实践,但却从细微处隐匿着生命的孤弱和世俗的疑问,这种感受源于庄子,也源于游世本身意在超远达观之前的那个现实世界。

深观一种青年艺术的笔墨色质,远照诸方中西内外的哲思艺论,此次展览我想更大的一种体验是在借博贤和鑫萌的作品打通中西哲学和艺术理论的隔阂,寻找一次当下历史时刻的对话和交流。游世从庄子出发,穿越海德格尔,从存在论意义上我们看到了那个被激荡、被冲击、被遮蔽的自我,而自我如何去蔽,如何从存在中存在?这个问题在当代同样适用,海德格尔强调审美创造中的主观能动性,庄子则贯通了主体生命意识和“道”的宇宙意识,将二者形成一个物我感通,形成一个内缘己心,外参群意的天地同观一体的大道。作为阐释本身依旧存有局限,语词之外或许所强调的是其隐匿的深意和玄妙,适合每一个观者去体悟。

传承着中国艺术传统的万物一体观,这一部分是从时间意义上实现了继承的血脉和艺术的谱系,而从空间意义上,自20世纪以来的当下世界,不仅是对经济、政治和文化的变革,同样重构了经济、政治和文化领域的分类原则。从这样一个放眼全球的时刻,当代青年艺术的自我书写如何进行,这是创新与传承、断裂与接续、经典与新潮之间的对话时刻。

深观远照,中得心源。看到的不仅仅是作品本身,它远照出一个大的历史,一个复杂的当下以及一个构想的未来,在这之上,游世作为一种观念的方法论,在艺术创作中拓展了自身的影响力,在个体生命中形成体悟,用于创造,通过艺术作品作为媒介形式贯通天地宇宙,联结精神情趣,在无根的虚无世界中,照见孤弱的生命、虚弱的价值和紧张的灵魂,赋予每一个观者甚至每一个“纯粹观照之主体”存在的光亮。

参考文献:

[1]陈鼓应,庄子今注今译(作集·全2册) ,中华书局,2020》6。

[4]朱良志,《中国艺术的生命精神》[M],安徽文艺出版社,2021.7,第223页。

(图片由作者提供)