文_ 王景 2022年10月

作为一个展览、及“河流计划”其中的一部分,目前正在中山格子空间展出的“洄游:从中山到珠三角水域的记忆考古”提出了一种可能的、趋向的田野模式,即基于策展人的长期的在地经验,邀请艺术家通过行走、访问、驻留(于顺德、东莞、三水、中山和珠海等地之间的各类型工厂及其周边)等,阶段性地生成创作及作品的集中呈现。

参展作品以装置与影/图像为主,被考量地安放于展场的上下两层及楼梯中空采光加二楼户外的不同位置。其中,尤其是于童的《载》、彭文彪&一米的《水上怪谈》以及易连的《追光》和《剥落》——用蚕丝制作的棉兜与废弃的船、中山地区厂房建筑外貌及空间内部、周边水域疍民及其“传说”等实地选取的物件与实地拍摄而成的影像,试图为穿行于展厅的观者打造一种跟随整个展览团队来到、进入考察现场的视听体验氛围。从其他作品中,我们也能抽取到与展览主题息息相关的指向性元素。比如谢文蒂的《游丝》中使用透明玻璃材料拟态了“即柔软又锋利”的丝厂女工们劳作的手;王叶子的《1934、1873》围绕糖/丝厂的存在与记忆,将显微镜、糖与丝的颗粒碎片及其相关词汇生成的动态图像结合成类似实验台的装置;还有同时作为展监设计师和参展艺术家的胡镇超,他将珠三角水域渔民佩载的圆形竹编疍家帽转化为(鸡鸦水道的西江黄鱼)鱼群洄游的视觉效果。

《载》,于童,2022

整体而言,作品的多元媒介、所覆盖的丰富细节及其集合,在契合展览主题的框架里具体而生动地映照与再现了艺术家们所走访的地方现场、所遇见的主体对象。如果我们把整个展监理解为一篇从中山到珠三角水域-从珠三鱼水域到中山的时空的、叙事的不断回溯性文本,那么,每个作品即为我们讲述了总文本其中的一个段落。对于阅读这个文本的观众,既可以随章进入某一个段落去获得由艺术家们转译的关于这片水域存在着的、流淌着的种种信息,也可以在经由艺术家们熟练运用各异媒体、材料所制作的(动静态)画面与空间的提示中自行展开联想与解读。

《水上怪谈》录像截图之一 彭文彪&一米, 2022

《水上怪谈》录像截图之二 彭文彪&一米, 2022

《水上怪谈》,彭文彪&一米,多屏录象,遮阳网,蚬壳,木块 2022

论及从人类学或社会学学科参照或启发而来的田野方法结合视觉艺术创作的思路,这个展览具备非常强烈的——同时也是设定的——在地性,凸显了作为艺术家的视角在面对特定区域的历史与现状交织时刻的敏感与细腻,捕捉到构成寓居于河流文明的生命运动的不同层面:传说与史实的对照,实物与虚拟的叠合,废弃与重演的交替……

《剥落》,易连,160cmX120cm艺术微喷,2022

《追光》系列之顺德糖厂,易连,160cmX120cm艺术微喷,2022

《追光》系列之顺德糖厂,易连,160cmX120cm艺术微喷,2022

随之而来的问题即:这些艺术工作是否、在什么维度、如何区别于其他学科,如人类学或社会学学科的工作?这个问题在三篇项目筹备期间、策展人肖剑、陈东与艺术家的驻地漫谈[1]中均被提及:

在第一篇《艺术的(不)作为》中,姚明峰认为“田野更多的是一种方法论,更严谨理性,偏向于研究型的创作者……田野的形式取决于艺术家对于其自身创作方法的定义,就像艺术家定义作品的属性一样。”在第二篇《是柔软也是锋利,是模糊也是偏执》中,易连觉得他的工作方式不是侧重于通过田调的方式:“……我会把田调当成是一种材料去处理,而不是当成作品本身”;谢文蒂则觉得影像艺术(并非她自己的创作媒介)比较适合在像田野调查的这类工作方式,因为“通过田调的方式,记录一个大的环境。”而在第三篇《河流与疍家人》中,策展人肖剑也总结道:“……在我看来田野里面有什么,然后我们对它有什么样的态度和情感,我们就会被它指引着做什么,但是我觉得对艺术家来说好像是艺术家自己有一个体系……就是自己的体系大于外界的状态。”

《并置1/4》 姚明峰 数字微喷输出,2022

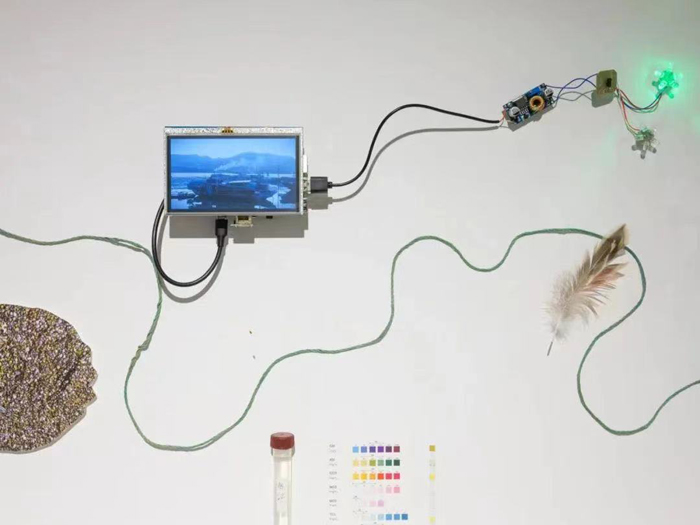

《参照系60s》作品局部 姚明峰 多媒介装置作品 2022

《构造:N 22°28'57.5" E 113°34'49.6"》,姚明峰,2022

《构造:N 22°28'57.5" E 113°34'49.6"》作品局部,姚明峰,2022

根据艺术家们的这些讲述及对作品的阐述[2],他们都自/直觉地把自己的工作(方式)与田野/田调拉开距离,也否认了“田野”作为艺术家创作的重要性与必要性。作为创作的主体,强调作品及其(作为)媒介本身的独特性,这似乎无可非议;然而,当身体进入这些社会现场的时候,携带“作为艺术家”的身份,使用艺术媒个去刻画这些所见所闻——从一种将田里对象化,即把考察对象视为“他者”,使用所属领域的方法、媒介去表现/再现 ta的角度,艺术家难道不也是遵循着社会学或人类学者的工作进路吗?从这个意义来说,如果只是强调运用学科的手法和材料去表达自身的体验和感受,而非专注到那些使得自身产生如此体验与感受的(也同样具备自身体验与感受的)对象,艺术家们的自省反而容易显示出对于“作为……”身份的焦虑——这种焦虑的产生本身不需要从(学科)方法论上去试图做辩护,它的存有和实践本可以与田野中的人、物去会合,延展出更宽广的范畴。

《游丝》,谢文蒂,2022

尽管表露出如此焦虑、停顿,在这些创作中,我们可以觉察艺术家在无意识层面的部分尝试。比如其中几件作品涉及到生活在这些现场里的人和事:曾经的工人、曾经的渔民、曾经的制作手工艺等,Ta 们承载了部分与现如今形成对比的历史记忆——然而,应该指出的是,Ta 们不仅仅是承载集体记忆的化身,如果换一种方式,从对Ta 们每个个体的进一步深入了解出发,或许导向的是作品的另一种生成……

《1934》、《1873》,王叶子,2022

继而,另外的问题浮现了:在这个过程中,如果说艺术家作为主体,他或她与对象化了的田野——作为“他者”(人、河、动物、植物等等)——的关系是什么?“他者”的在场与言说又在何处?

尼采曾经指出,我们抵达了这样一种“实在存在论”的观念,亦即认为存在着一些由“谓词”而构成的实体性事物,而这却是由于通过语言而产生的一系列幻象,因为“语词”在语言中创造出了这样的一种信念,让人误以为存在着一些不变的“事物”能够来应对这些“语词”。[3]

《四亿年前是海洋,四亿年后是沙漠》,曹澍,2021

这里也发生了类似的情况。“艺术家”与“人类学家”“社会学家”一样,从语言的角度,更多是被建构、作为归类的符号性命名。那么,进入田野、社会现场,他或她的特定身份或话语就应该先被搁置,因为首先是他或她的位置移动到了与自身生命经验完全不同的现实环境/语境里,他或她需要真实地处在那个语境里。作为“艺术家的身份”进入这种环境工作与在这种生命境遇中处于“艺术家的位置”来工作是两种完全不同的路径与趋态。前者更类似于一般意义上的临摹与写生,因为艺术家大概只需要运用自身的专业训练去完成一件(特定相关内容的)作品,而后者则鼓励艺术家更多从自我与他人(他物等)的相遇中去挖掘更深层次的创造性思索与表达。在田野里,我们面临的不是风景,是各种生机、境遇与流变,艺术的表达已经不是为了与一种固定的内容建立关联而去模仿与再现。更具切身性与挑战性的,是艺术家怎样在各种可能的的田野中对照自身或自我内在于它、去发生并生成与自己以往不同的(艺术)经验,达到对自我以及创造性工作的另一种打开和反馈。在脉搏跳动的社会现场里,主体如果不是处于一种尝试连接的位置,只依赖于某种“身份”或“语言”去看待“对象”,就很容易仅仅停滞在现象、生产出反映与再现这个现场的图样,而非接近与之共存于其中的现实。

《万家灯火》,胡镇超,2022

有关“现实检验”,弗洛伊德表达过这样一种观点:找到一个对象就意味着再次找到它。在这里,现实检验的目标“不是在真实的知觉中找到一个能够对应被呈现物的对象,而是再次找到这样一个对象,令自身确信它依然在那里”……[4]

回到艺术创作与田野调查,一个创作者、或任何一个人,如何抵达某种现实,如何在田野中实践,去踏入一条充盈、“满溢”的河,不止步于观望、描绘与再现它?“洄游:从中山到珠三角水域的记忆考古”展览已经启动了一个步骤,已经开始付诸于行走并“找到了一个对象”,而我们期待“河流计划”在接下来的项目更前一步,“再次找到它”——与创作主体自我。

[1]发布于微信公众号“大乾艺术机构”2022年10月8日、9 日、12日

[2]参考发布于微信公众号“大乾艺术机构”2022 年 9 月22 日的“正在展出”推文

[3]参考《列维·布莱恩特:反俄狄浦斯:拉康同加塔利》,发布于微信公众号“跨拉康圈”2022年10月5日

[4]参考《读我的欲望!拉康与历史主义者的对抗》(美)琼·珂普洁 (JoanCopiec) 著,王若千 译。上海文艺出版社,第368页