撰文_钟影

在20世纪大部分的时间里,纽约爱乐乐团没有女音乐家。到了1970年代,因为一块挡板的出现才让乐团里开始出现女音乐家,挡板所指的是乐团在招聘时采用“盲招”形式,也就是在招聘委员会和音乐家之间挡上一道隔板。音乐家演奏时,招聘委员会不知道隔板背后的性别,只能根据音乐水平来决定是否录用。就这么一道隔板,古典音乐界数百年来对女性的偏见就这么被挡了下来。也是在1970年代,艺术史学家琳达·洛克林在《艺术新闻》发表了文章《为什么没有伟大的女性艺术家》,细数了自文艺复兴以来妇女所面临的体制性障碍。女性艺术创作者的处境如同混沌映衬下的冷暗天空,在大部分的绝望岁月里,偶然也会被一些事情点亮。

《她们与抽象》展览现场 图源:西岸美术馆

展览《她们与抽象》勾勒了19世纪末至今女性艺术家在抽象艺术领域的实践。从巴黎蓬皮杜中心和毕尔巴鄂古根海姆美术馆的巡回展出后,由时任蓬皮杜中心首席策展人克里斯蒂娜·马塞尔(Christine Macel)主持,依托蓬皮杜中心与西岸美术馆五年展陈合作项目的特展单元落地上海。展览通过约35位艺术家的近百件作品,从架上绘画、雕塑、舞蹈、影像、摄影、装置等多种媒介,展开一部由女性创造的抽象艺术史。

《她们与抽象》展览现场 图源:西岸美术馆

抽象表现主义一词,首先出现于1946年,评论家罗伯特·科茨用以形容艺术家汉斯·霍夫曼的作品,随后代表了战后美国的绘画流派。深刻铭记在大众认知里的代表人物包含杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)、马克·罗斯科(Marks Rothko)以及威廉·德库宁(Willem de Kooning)等多位男性艺术家,在大半个世纪后,一直被留在阴影之中的女性艺术家迎来了延迟认可,《她们与抽象》从19与20世纪之交抽象在绘画中的萌芽到20世纪初的起源,一直到1980年代,以时间顺序谈论了女性艺术家的作品,让她们有了一次被重新书写与展示的机会。

佚名,蛇舞[II](卢米埃尔作品N。765-I)[1897-1899],35毫米胶片手工上色,数码转印,彩色,无声,1分钟,2010年购藏蓬皮杜中心,巴黎,法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心,AM 2010-F8

展览以“舞蹈和绘画中的早期抽象”为开篇,艺术家洛伊·富勒一段标志性的“蛇舞”(Serpentine Dance)影像在屏幕上呈现,特制的纱质长袍,在旋转中切换出不同的颜色,裙摆跃起的波浪把一种美学情绪翻译成叙述的语言,像一股强流将观众的视线引入到女性的世界里。虽然影片中呈现的是由她的模仿者拍摄而成的画面,但侧墙上,洛伊·富勒的笑颜连同其他女性艺术家的肖像一起出现,由参展艺术家构成的这面肖像墙让我想到爱乐乐团隔板背后的那些面孔,她们模糊而生机勃勃,用深邃的目光试图消解那些像界石一样确凿的东西。

索尼娅·德劳内,《西伯利亚大铁路和法国小让娜的散文诗》,1913年,布面油画,1955年由艺术家赠予蓬皮杜中心,巴黎,法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心,AM 3383 P

在抽象表现主义存在的过程里,充满了“个人”的味道,抽象艺术的先驱索尼娅·德劳内无疑以其坚定的步伐走在多个领域的前列。《西伯利亚大铁路和法国小让娜的散文诗》展现了她充满实验勇气的创作,为在色彩、声音、运动和节奏之间对应关系的研究拉开了序幕。完全抽象的星光圆盘随着自身循环运动而变化,表达了可感知空间的无限性。不止于此,将美术延伸到应用艺术领域,也是索尼娅·德劳内艺术实践的创新方式,几何纹理、高饱和度强对比的色彩足够抵御许多庸常的现代日常。

琼·米切尔,《再见之门》,1980年,布面油画,280x720厘米(第一幅:280x200厘米;第二幅280x160厘米;第三幅280x160厘米;第四幅:280x200厘米),1980年购藏蓬皮杜中心,巴黎,法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心,AM 1980-528 图源:西岸美术馆

1950年代被认为是抽象表现主义的顶峰时期,强调身体行动与情感表达的自发性与即时性。琼·米切尔是少数融入抽象表现主义圈子的女性之一,在她漫长而多产的职业生涯中,米切尔世界的重要元素水、树木、诗歌、音乐组成了她工作的图像和记忆。她曾说:“我根据随身携带的记忆中的风景画画,并记住它们的感受,这些感受当然会发生变化。我也永远无法反映自然,但我更想画出它留给我的东西。”她的画面给人一种能量正在生长的印象,鲜艳的短笔触断断续续与大量的丰富带状交错在一起,唤起生长或季节的转变,现场展示了她多幅作品,包含《天是蓝的,草是绿的》、《再见之门》。深蓝色、青绿色就像将大地、树木、天空和水都紧密地联系在一起,每一个元素都变得模糊无法区分。

西蒙娜·布瓦塞克,《太阳赛泽尔》,1953年,陶土,39.5 x 38.5 x 22厘米,2018年由弗雷德里克·龙格-马克思与安娜·龙格-马克思赠予蓬皮杜中心,巴黎,法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心,AM 2018-9 图源:西岸美术馆

除了绘画,雕塑与空间游戏这个展厅拓宽了抽象艺术的研究领域。出生于阿尔及利亚的艺术家西蒙娜·布瓦赛克的雕塑像坚实的墙一样伫立在现场,揭示了原始艺术的影响。这位雕塑家从一开始就摒弃具象艺术,直面抽象,借用太阳、植物、火焰和其他图腾或纯诗意的形象来表达对原始艺术的热爱,伴随着对艾梅·塞泽尔 (Aimé Césaire)诗歌的阅读,创作了她的第一个太阳,1956年到1970年代,一系列用于公共建筑的作品更加凸显这位艺术家延续性的思考,能量聚焦,形式精简,似骨架式的结构超越了我们生活世界的脆弱性、不稳定性和短暂性。

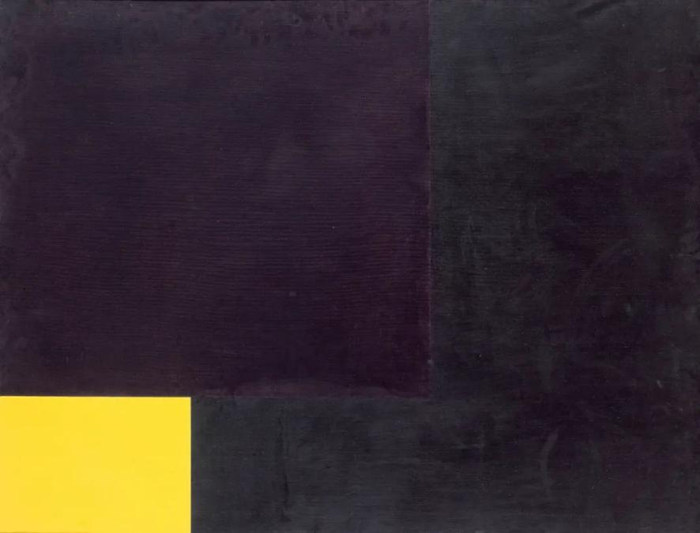

奥蕾莉·内穆尔,《基石》,1960年,布面油画 89 x 116厘米,1968年由瑟福尔夫妇赠予蓬皮杜中心,巴黎,法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心,AM 4482 P

具有建筑般的重量感在奥蕾莉·内穆尔的绘画中如同基石一般的存在。展览通过小型专题来致敬这位重要却鲜为人知的艺术家,以表达她在法国几何抽象艺术发展中的关键作用。自1950年代初开始,她在创作中试图达到一种空无的境界,摆脱符号的局限,以数学式的精确性对自己的造型艺术语言进行彻底的简化。正方形的出现形成某种重心下压的视觉效果,占据着形与形间、色与色间的关系平衡。

维拉·莫尔纳,《OTTWW》,1981-2010年,黑线,黑色钉子,2011年由艺术家赠予蓬皮杜中心,巴黎,法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心,AM 2011-177

虽然相比男性,女性抽象艺术得到的重视相对比较黯淡,但并没有阻止她们在被束缚和忽视的处境中表达自己。女性的活力反而像藤蔓植物一样扩张,从细微的能量中提取出多重感官的抽象语言,镶嵌在更广阔的语境里。展览第五章呈现了60年代动态和欧普艺术在欧美的发展,体现了女性艺术家多样化的艺术实践。维拉·莫纳尔的作品说明了这种实践的研究结果,自20世纪60年代开始,从自学早期的编程语言“福传”(Fortran)到创建第一个基于代码的绘图程序,对计算机基于序列生成图像的把控既成为其创作的自由密匙,也推动莫纳尔成为这个领域的先驱。电脑的编程语言完成了她的机器想象,将诗人珀西·比希·雪莱的诗歌《西风颂》转化为墙面装置,语态、韵律以及诗歌节奏的指向性从钉子之间紧绷的黑线里穿透出来。玛尔塔·博托则将电机引入创作,她的动态雕塑支配起一场光线、运动、空间、时间和色彩的感知游戏。

希拉·希克斯,《疑问之柱》,2016年,有色丙烯酸纤维,2022年由艺术家赠予蓬皮杜中心,巴黎,法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心,AM 2022-125

希拉·希克斯的《疑问之柱》将观众的聚焦点引向展览的第六章,直面在社会角色和媒介双重压制下的纤维艺术。在千万种日常材料中,纤维材料在60年代的非物质化浪潮中形成一个特殊的类别。它的可塑性如同女性的角色一样,在历史的构建下,变成一种混合的产物。它携带着感性的温度,也以理性的视角抽离出功能性的用途,在抽象性地探索中重构秩序。这股意志就像朱迪·芝加哥在其开创性作品《晚宴》中所呈现出的独立气质,不回避,不含糊。女性的名字如同被“加冕”一样以刺绣的形式呈现在其艺术创作中,对于观者,如同观看一场生活的洪流,更重要得是,女性的声音抽象为一阵呐喊回响在男性的世界。

热娜维芙·阿斯,《石碑》,1992-1998年,布面油画,2012年由艺术家赠予蓬皮杜中心,巴黎,法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心,AM 2013-231

热娜维芙·阿斯一组纯粹而沉静的画作在展览的尾声制造了一种肃穆感,纯色的画面仿佛一座高密度的“无字碑”,已将所有的故事进行简化和提炼,沉着的蓝色引人进入冥想的状态,让观者的视野仿佛贴着大地,事物的本质在静默中徐徐延伸。阿斯充满内省气质的蓝赋予抽象神圣意涵,给予观者足够的空间和这个世界对照。随着女性议题在全球的升温,女性艺术家获得的关注在每一代人在推动下正在取得进展,有了时间的沉淀,得到的答案和回应也越发丰富。作为女性,也许最理想的就是拥有始终处在对话中的生命,以一份怀疑、点亮和邀请的姿态,长久地传递自我生长的东西,通往自我赋形的步道。正如卡罗琳·克里亚多·佩雷斯在《看不见的女性》结尾所期盼的,“人们”所要做的仅仅是——向女性提问。(本文图片除注明来源外,均为作者拍摄)

《她们与抽象》展览现场 图源:西岸美术馆

《她们与抽象》展览现场 图源:西岸美术馆

展览海报 图源:西岸美术馆