桥上板凳,2014

导言:

羊磴计划成名已久,这个艺术项目不仅在于羊磴计划团队在这个无风景、无历史、平淡无奇的贵州小村镇中以艺术激活了与村民生活的连接,更在于羊磴计划的诸多独特之处,比如项目负责人焦兴涛(现为四川美院副院长)提出的五个不是,开宗明义地就将羊磴计划与白盒子化的当代艺术、学院建制化的下乡采风和如今如火如荼的文化乡建拉开了足够的距离。羊磴计划至今已十个年头,虽然有关羊磴计划的报道累积很多,但对于焦兴涛创建羊磴计划的深层原因和艺术思考鲜有揭示。在笔者看来,羊磴计划是一个值得深入研究的乡村实践项目,对于当代艺术和乡村文化建设都有诸多启迪意义。近日,艺术中国记者对焦兴涛做了独家专访,焦兴涛就羊磴艺术实践的原初动机、当代艺术的反思、艺术与日常生活的关系、艺术实践中构建人与人关系的意义和羊磴计划今日现状等诸多问题做了详细深入的论述。

焦兴涛工作室

艺术中国:2011年,您对北京798的一次观展体验颇为失望,这也间接触发了您后来去羊磴镇艺术实践的想法,当时您是怎样思考的?

焦兴涛:这个缘由动机很重要。我觉得主要是关于艺术制度和艺术体系的问题,大约在2008年,那是一个很重要的节点,金融危机导致当代艺术在全球的势微。中国当代艺术从90年代到2008年一直高歌猛进,2003年后当代艺术席卷中国。当代艺术最早是体制内的一个暗流,最后成为一个显学。那时候当代艺术史充满着热情、希望和拥抱,大家以为它能够突破单一的美协体系或国家美术主题创作展览制度,是拥抱世界的个人化的创作方式。但2008年后,经过了市场和资本的介入,当代艺术在中国只是快速实践了西方当代艺术的过程。

当时798的几个展览确实对我触动很大,在不到两个小时之内,我在798看了四个展览,首先四个画廊非常有代表性,有超级大画廊和国内资本的画廊,艺术家有国外艺术家、中国70后、60后艺术家,每个展览你能看到雕塑、装置和油画很多领域和媒材,包括观念的改变和突破,但是全部串起来看,我觉得都是在意料之中的艺术状态、说话的方式,当代艺术的方法论是一致的,这种感觉特别强烈。回到一句话——艺术作品不是艺术家生产的,而是艺术制度生产的。当代艺术是一个完整的艺术制度,从策展人、画廊到展览、双年展、美术馆,再到艺博会、超级画廊等等,由这个艺术制度筛选创作本身和艺术形式,最终面对的还是藏家和超级藏家。我觉得这和过去的主流美展的方式很相似,艺术家创作必须满足美展的主题服务,甚至规定了语言样式、技巧和方法。当代艺术也在筛选符合它的语言方法的艺术形态、个人态度、关注的角度等等。

焦兴涛工作室

我觉得在这样的制度下,艺术跳出三界外,不在五行中的自由感没有了。在2011年还有一些艺术在产生,比如成都双年展,它的主题是“溪山清远”,我发现中国的当代艺术家们开始用油画、雕塑、装置,把中国古典的一些符号置入自己的画面,一方面可以理解为这是艺术外部、商业和体制的需求,必须要有新的主题,过去是政治波普,今天则需要一个中国传统文化符号成为消费对象。但是从艺术内部来讲,它就是一个伪问题,中国性到底是什么?当代艺术中国化的贡献是什么?方法语言还是中国化的题材?中国性变成了一个很头疼的问题,如果这些符号就是中国性的一个标识,从某种角度看它就是一个非物质文化遗产,就像京剧作为非遗一样,它和我们今天的生活没有直接的关系,我们一定要到剧院去欣赏,还有皮影戏,你得到博物馆里去看。

“木匠合作社”工作中之二 2012

所以我当时理解,如果有某种中国性的存在,或者从古至今的中国人精神状态的特征一直存在的话,它一定要和日常生活挂上关系。如果它在我们的生活中早已不存在,我们只能把它当做符号消费而已。是否有和日常生活紧密相连的中国性的存在呢?这很难去判断。那时候,中国还是积极拥抱全球化,追求地球村的概念。北京上海等一线城市都向世界大城市看齐,它的面貌和生活方式,你很难找到称之为中国性的东西。当时我想到那句话“礼失而求诸野”,也许过去在农耕文明中建立的某种习惯、思想的态度和行为方式还贯穿在当今的乡村中,远离快速发展的全球化城市之外的地方,当然也可能完全是猜想遐想,但至少我可以去证伪。

第三,从雕塑本身来讲。2008年后,雕塑强调的图像化和夸张的色彩、形体等特征一夜间就消失了,大家都在寻找雕塑在图像和色彩之外还有什么可以成为独立的艺术媒介的重要的东西,比如材料语言的实验,身体的参与等等。大家借鉴最多的是日本的物派,另一个是意大利的贫穷艺术。材料的使用我们可以很容易地看到相似的作品和语言,但明确地说,中国当代雕塑绝对不会以意大利语或日语的方式言说,这只是一个过渡的阶段,未来肯定不行,但它也不可能回到过去的现实主义雕塑的状态。但要怎么样去做?我也一直在寻找这个东西。

武汉合美术馆焦兴涛个展《理想国》现场

还有一个小点,就是传统工艺。基于这个思考,我还专门在川美开设了一个器物雕塑的方向。过去雕塑在向传统学习过程中,往往考察名山大川的石窟、寺庙和佛像,研究它的形制、做临摹、强调线刻,但这些东西已经人云亦云到了没有什么东西可以提供。所以反过来想,中国的器物传统里面,包括拍卖系统中的杂项,里面有很小的东西,比如明代的家具包含了人、物和技艺的关系,我也把它看成器物雕塑的概念,而非人物造型。今天我们把器物看成雕塑,绝对是一种追认,实际上它根本就是日常的用具而已,或带有很强烈的审美意图的日常用具。这让我思考用与无用之用和艺术之间是怎样的关系,艺术经常被认为是无用之用,而过去经常使用的器物后来经常被追认为是艺术品,它的用途意义在今天丧失了,就像古代书法我们把它当做艺术藏品,但这可能只是古人随手写的便条,它是书法还是日常?所以,只有植根于当时的生活才可能是那个时代具有代表性的艺术形式。

我想川美旁边的大足石刻附近会不会有当代艺人?还有剑川的木雕、福建惠安的石雕,甚至我还找到河南的一个村子,那里专门仿制青铜器,他们做的很假很真,我觉得这些都挺好。这个传统手工里面也许还有某种东西,它是我们过分强调艺术史的现状下,我们和生活之间缺失的一种联系,这里面有和传统一脉相承的东西。

《柜中屋》2015

基于这些原因,我就想找一个和器物有关和工匠一起工作的状态。我的研究生娄金的老家是贵州羊磴镇,他们那儿有很多木匠,当然这也是计划之外,我们本来计划去大足寻找的。我们到了羊磴后,就和那里人聊天,感觉他们和手工有关系,感觉特别有价值,从那个时候,我在那个点上就被改变了,我们今天总想找到一个最典型意义的文化传承和技艺,但我觉得所有的东西都没那么典型。那个地方的木匠很多,但是手工活儿都很糙,并非是很精细的传承技艺,但它可以满足很自用的需要,我觉得这很有意思。为什么传统技艺走到了某种程度,它就遮蔽了和日常之间的关系,日常生活使用的理解。我们从一些乡村木工开始去实践,在那里不断地深入了解,一点点改变,一直持续下来,也没想着去别的地方,从一个点上深下去就有足够大的世界。

杜威有一句话:重建艺术与日常生活的连续性,他有一本书《艺术即经验》,我感觉这正是我寻找的,现在缺乏的就是这种连续性。艺术作为一个系统,好像独立于生活之外,其实很多东西不是这样的。就像过去中国美术史认为先秦两汉时期的艺术品有独立的审美倾向,但今天美术史家都认为这并不恰当,魏晋后文人开始了有意识的美学追求才可以这样去讨论,而之前历史时期埋葬的壁画、文物和礼器等都是一个社会制度和社会习俗的结果,但我们毫无妨碍把它看成那个时代非常具有象征性和集大成的艺术品,反过来我们今天认定的艺术品,从未来回看可能就存疑了,在未来的标准检验来看,艺术一定是今天和我们真实的生活充分联系的东西。

空间改造,2014

艺术中国:现在艺术乡建很热门,但您却提出五个不是:“不是采风、不是体验生活、不是社会学意义上的乡村建设、不是文化公益和艺术慈善、不是当代艺术下乡。”羊磴为什么不算文化意义上的乡村建设?

焦兴涛:说老实话,作为一个艺术家和个体,你的作用非常非常微小,你要改变一个村子一个镇子那真是不自量力。但是你可以影响两三个村民,你可以和他们沟通共鸣,建立某种联系,这是没问题的。谈到文化扶贫,真正的文化是什么?不是说教他认识多少字,读多少书,在我看来是当地人的某种精神觉醒,这种觉醒就来自“我”的意义的确定和历史的回看,哪怕是个人家庭史,我觉得这才是个人文化的觉醒。

“全家福”2018年 参与者:龙兴语,黄奥,龙彬,申通,李安伟一家

2018年我们做过一个项目。2018年是改革开放40周年,我们就想怎样和这个时段产生关联?当地政府也不知道怎么宣传,当时我们就让出生于1978年的村里人一起吃饭,其中有一家人,艺术家和他们聊了三天,这个人从来不怎么谈,然后他把自家的小照片拿出来希望我们重新修复,我们就把照片放大嵌在他家的外墙上,他说自己从来没有认真想过自己的家人,爷爷辈父亲辈去到哪里。我觉得他只要一旦回忆就和过去建立了联系,他就是一个独立精神上完整的人,而不是一个被动接受的人,他的人生是可以自己叙述的,我觉得这是很重要的一件事。

左至右依次是:桃子村主任、焦兴涛、胡书记、孙振华、苏镇长,前王子云、周彦华、王比。

前排左起:郭开红、谢小春、焦兴涛;后排左起:胡现坤、冯如金

艺术中国:感觉您是以比较平等的方式,像交朋友那样和村民相处,这里面的关键处在哪里?

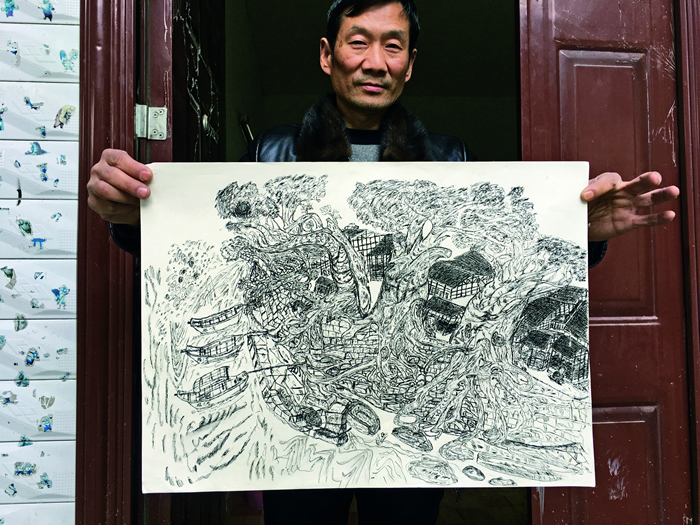

焦兴涛:这需要足够时间才能深入了解,建立朋友间的认同,而且你会真正的看到他们身上有很多东西是值得你认可和钦佩的,比如谢晓春他们画的一些东西,他们觉得很好玩,村里其他人觉得这些都是没用的东西,也不能挣钱。因为乡村人观念是非常实用主义的。好在这些素人艺术家都很不错一直在做,但他们也有这个疑问,做艺术是很好玩,我也很高兴,但它不来钱啊,所以这是一个过程,十年之后,这五六个人就越过了这个坎儿,他们觉得这个根本就不是拿来挣钱的,这是让他们玩得很嗨的东西,在乡村里是他们自我文化身份的一个确认,这就是很大的一个转变。

艺术中国:艺术家在乡村里做艺术离不开和当地政府打交道,您强调羊磴计划和当地政府一直是弱连接,具体是怎样的情况?

焦兴涛:我们过去和政府一直是弱联系,几乎没有联系,我们在羊磴期间,这里换了不少的书记和镇长,有的也来和我们打招呼,做交流。他们知道我们是美院的,也希望我们能够设计个东西,我们也帮他们设计,半带公益性质,但能不能做是另外一个问题,所以一直没怎么联系。都是和具体的人——谢晓春、郭开红、令狐昌元这些村民联系很多。我们对当地政府来说就是无害无所谓的,也没用过他一分钱的资源。

川美老校区附近的茶馆

艺术中国:您的身份是美院教授,后来又成为川美副院长,团队其他人也是研究生、博士和艺术家,职业身份和村民差异很大,您的团队刚来到乡村后,如何进行有效沟通呢?

焦兴涛:我倒没想过这个问题,我觉得这是很自然的。可能这和川美的某种气质有关系,以前川美的老校区是在黄角坪,那个地方从过去电厂到长江轮船公司,包括搬运公司都混搭在一起,那些学生艺术家就生活在真实的生活世界里,当时我们在黄角坪的茶馆里,搬运公司的劳工就在里面打牌、喝茶,大家都相安无事,而且我们和他们的交流也没有障碍,他们也带有某种袍哥习气,走江湖的气质,大家摆龙门阵都是很自然地交流。它唯一的问题就是我需要有两个自我存在,一是你需要跳出来,你要审视作为参与者的自我与他们的关系,第二个就是你在全情参与,他们就是好玩的一帮人而已。这个我觉得是重要的,艺术也罢,认识这个国家也罢,你真的必须进去,所谓的实践大于实验,实验就是浅尝辄止,找到切口,居高临下做对比研究。实践则是把自己和几个人的体验全部放进去,然后你再重新审视自己,所以有两个自我的存在,我觉得才能真实地把握这个世界和艺术很核心的关系和问题。

“木匠合作社”工作中之一 2012

艺术中国:您的团队最初和村里木匠共同创作木工活的时候,最初和木匠指定了一些规则和方法,这也诱导木匠做出一些生动而不同寻常的木工活,这些规则是怎么构思的?

焦兴涛:2012年木匠的那个项目是蛮重要的,我们当时提了五个不是,其实也是因为我们当时也不知道该做什么,反正就是先把我们不愿意做的事情先提出来,旗先插了再说。那时候也没有什么理论支撑,今天参与性艺术都有很多理论。

当时我们就凭着自己的直觉和艺术感受,在人与人之间的交往中去解决问题。我们这些城里来的艺术家和雕塑家请羊磴的几个木匠来做家具。艺术家和木匠分成六组,大家也不知道做什么,就是有方向但没有目标。木匠们习惯客户给他柜子的样子大小,然后按常规去做,而我们提出的要求就很复杂,做什么东西要一起商量,木匠们就不会了,雕塑家们也很痛苦,他们从来就是自己画草图来做,现在也不知道怎么进行,就像长期使用右手,突然让你用左手来做事一样别扭,我觉得这个过程是很好的,我们就天天吃饭喝酒聊天,艺术家和木匠两个人慢慢熟悉了,一旦进入木匠的精神世界和故事,就会发现很多有意思的东西,最后六组人都成为了好朋友,也只有成为朋友才能往下实践。所谓的规则也是突破口,从哪着手呢?就从木匠最擅长的一个家具入手,这既是他熟悉的也是他的选择,这是起点,艺术家再进入,这个规则才真正可以展开了,从那儿开始我们才很自然的合作,相互激发着去做东西。我发现这是乡村艺术核心的东西,如果不是艺术史或艺术世界里的艺术,艺术真正与生活无缝衔接的就是人与人之间的艺术,艺术无非就是赋予人与人关系的形状和情感而已。

木工合作社合影,2012冬

“警察”上岗

艺术中国:您认为人与人之间的关系是艺术最核心的东西?

焦兴涛:对,人与人之间的关系是最核心的东西。它是两三个具有不同价值观、世界观和人生经验的人交织建立的联系,我觉得这是最有吸引力的。比如现实中不熟的人聚在一起喝酒,喝酒能够赋予一个特别联系的形式,尤其是经历差别特别大的人之间一旦获得了共同的话题,那种愉悦和满足感是很不一样的。艺术就是赋予了人与人之间情感、世界观和激发碰撞的某个点和连接,这个意义上讲,很多事情就能成立。就像我们请每个人做菜,一份给大家吃,一份是请四十岁的人白吃,你很难去界定它是一种日常生活或是以生活为载体的艺术形式,具体是什么我觉得不用太在意。把握了这种人与人之间的联系和碰撞,尤其是我们共同赋予了它某种形式,不管有形无形的都可以。

不明觉厉的“敌人”

冯师傅的家具

用整根木头作为凳板,按照场地高差,锯断一边的凳腿一,刚好可以放平

艺术中国:羊磴的木匠们做出了超常规的作品有什么样的感受?

焦兴涛:在乡村最大的意义就是让习以为常的东西变得不同了,反过来讲对自己的日常生活本该这样的生活,经过这样的改变和交流,获得的这种经验,让他们觉得生活完全不是过去的样子,这是最主要的。不然他的生活就是几点起床,到镇上做个家具,家具是大家喜欢的样子,他也没有其他木工活儿的未知经验,当他们开始尝试这些新的创作后,他们感觉生活不一样了,像谢晓春还写聊斋,还想拍电影,他们觉得生活可以大胆去想象,可以去实现某种“野心”的东西。

艺术中国:另一方面,您的学生和艺术家朋友来到乡村又收获了哪些?

焦兴涛:我以前有个研究生,后来读了中国美院的博士,现在也在川美当教师了。2012年她就开始参加计划,2016年她才和我讲,她在这里四五年了都不太明白要干嘛。所以参与的学生、老师和艺术家,我觉得不在于大家真的知道在这里要做什么,而是体验一种和过去清楚的目的性不一样的,并与生活日常交织的经验。这就像乡村人活在固有观念里,我们也生活在我们固化的生活与观念里,艺术研究、写文章和艺术创作都是理所当然的模式。我个人的体验就是有很多有价值的东西存在于这些习惯的缝隙之中,但是你要有足够的敏感去发现生活和艺术,在你规律性的日常生活中,走向远方和留在原地的矛盾之间,你去发现艺术的形式。

争相体验《柜中》的村民

艺术的核心是让一个人觉醒,我觉得不是审美,而是某种觉醒,而这一点必须通过反体制化的实验,反日常习俗的实验去获得这种敏锐性。到现在我都倡导这些东西——今天的创造就是明天的传统,这是正确的废话,今天的离经叛道也是明天的传统,我们现在看由鲜卑族开创的胡服骑射,草原对中原的改变,影响到魏晋南北朝、五代十国,成为我们文化毫无疑问的组成部分。反过来说,今天的艺术创造永远不会真正的离经叛道,如果今天你看起来某些东西还是一脉相承,那太值得怀疑了。

今天看来离经叛道的东西需要在未来回看。我们今天的艺术标准都是可疑的,什么是好的艺术?我知道它一定不是未来回看到的当下时代的样子。我有时上课就和学生说,如果你说波士顿动力机器人不是一个精美的雕塑,我都不相信,它和科技、未来和人工智能结合到这样一个程度,和我们现在执着于的雕塑完全不一样。

制作“冯豆花美术馆”的桌椅雕塑中,2015年冬

两个合作社的木匠

艺术中国:感觉您对当代艺术与文化有强烈的批判意识,也包括您到乡村实践消解了过往的目的性和工具性,在不确定性和非预期中寻找艺术新的可能。

焦兴涛:生命的状态就是这样,如果未来是可以预期的,那剩下的仅仅就是把它变现,那有什么意义可言。对艺术来说,最重要的吸引力就是不可预期,如果我追求这种可预期性就放弃了作为人和艺术真正的乐趣了。第二点,我觉得随遇而安是一种很好的状态,有方向而没有目标,你才能真正的感受到这个过程中的激发,那种灵光闪烁的东西,你的体会会特别深,而过于执着于目标的时候,你两边的风景都模糊了,你错过了很多路边的风景,这是我比较在意的东西。

艺术中国:您的团队能在羊磴坚持这么长时间的原因是什么?

焦兴涛:我觉得坚持这个词不是那么准确,如果一件事情靠坚持,就像小孩子学习要靠坚持,那就说明他很不情愿。这十年中,有一两个时刻是靠坚持,剩下的对我来讲,是很快乐的,如果一段时间没去那儿是很难的。2015年的时候,我觉得有一些东西刺激了我,但是旁边的人、我的学生和当地人都不知道你要干嘛,只有自己意志比较坚决,觉得这是有意思的,这个时候有点像游泳游到中途的感觉,再加上项目也需要资金,那个时候是有点压力的。有个做美术史研究的人,他给我的一个定义我还比较认可,就是积极的悲观主义者,可能这件事终究没有太大意义,但不妨碍我全力以赴的去做某些努力和寻找存在的意义。

艺术中国:羊磴计划有怎样的一个工作机制,艺术家如何在羊磴合作社搞创作?

焦兴涛:我们在当地雇了一个胡师傅,他像管家一样照顾着合作社,打个电话,铺盖被褥提前洗一洗,艺术家就到那里驻村创作,呆个三五天。现在一些大学的社会学者也会过去,那里就相当于一个工作站的机制。艺术家到这来创作,一般都会有讨论,是集体意志的结果,就是拒绝某种个人化的东西。讨论的规则就像木匠和艺术家必须双方同意一致,要完成的东西可以按照你的意思,但必须要出现羊磴日常的人、事和物当中,只要满足这几个条件就行了,或者大家觉得很好玩,都很喜欢。

河畔合影

共同完成的作品,在院坝为期一天的展览(2012)

令狐昌元木雕《弥勒佛》、《鸟》

郭开红作品《果盘》

谢小春和他的“年代画”

艺术中国:有些艺术乡村会摆放很多艺术家的作品,但我发现羊磴照片里很少有专业艺术家的作品,展现的基本像素人艺术家的一些有趣的小作品,这是什么原因?

焦兴涛:专业艺术家做了不少作品,但他们必须是进入当地的生活,这样他的作品就不会奇观化,我们拒绝奇观化的存在。直到2017年,我们都是核心的团体在羊磴实践,因为当时都不知道做什么,让别的艺术家过来,他只能按照他的理解来做作品。羊磴就像一个黑屋子,进去五分钟和两个小时,感受完全不一样,两个小时你会发现里面是一个宫殿,五分钟会觉得里面什么也没有。当你发现里面是宫殿的时候才会知道你该要做什么,慢慢地工作坊逐步地给大家开放的时候,那些基本的规则已经定下了。你才知道它该怎么生长出来。所以最基本的就是拒绝奇观化,另外艺术家的身份在那里毫无意义,你必须通过当地的生活、人和事产生意义和作用。

艺术中国:上次您谈到,随着乡村振兴成为国家战略,你们和当地政府的弱连接已经不可能,羊磴计划不排除成为工具,这些转变具体是怎样的?

焦兴涛:疫情来了之后,乡村振兴成为国家战略,原来也有脱贫攻坚,美丽乡村建设等乡村政策,现在乡村振兴到了国家战略的高度是过去没有过的,各级政府的重视程度或作为政绩考核指标的强度越来越大了,所以当地政府必然要关注文化振兴的事情。乡村振兴本来就包含产业振兴、文化振兴和生态振兴等五大振兴。对于羊磴来说,它差的就是一个治理振兴和文化振兴,所以政府就会把焦点放在羊磴合作社上,我们是名省知名的美术学院,他们就想我们来做点什么,这个要求就变得不是可有可无了,弱连接是不可能的。另外在乡村振兴的背景下,普通镇上的居民也能看到“能耐人”——四方八面,玲珑剔透能力很强的这些人能争取来资金投入镇上的项目,普通人也充满希望,如果我们能做点什么吸引大批资金的投入那就太好了。

乡愁舘

乡愁舘

我们就面临着选择:第一,要么就不玩了;第二,不违背自己的原则情况下,我们多大程度上可以一起继续做下去,我们就积极的去探讨做下去的可能。既然过去是自下而上,那么现在我们就试试高举高打会怎么样。羊磴属于桐梓县,桐梓县属于遵义市,遵义是贵州非常大的一个城市,我们直接找到遵义市的相关领导去谈,之后代表川美和他们签订了一个合作关系,从桐梓县的统战部、宣传部自上而下推动。我就先把上层关系走通,后来我们就在羊磴做了乡愁舘,这也是他们需要的,他们就拿三个门面给我们使用,我们寻找资金运营,我们就把十年运作的项目,包括一些新的很低技术成本的作品,包括现场老房间放在里面,他们很喜欢,我们也觉得很不错。乡愁舘现在常年开放,每天很多人都会去参观。我们还发掘了当地新的艺术家李小松,他做了各种小科技的作品,有趣的是,他的妹妹又考上了四川美院,哥哥和妹妹就在乡愁馆里做了一个科技艺术乡村展览,这是一个当地生产出来的,也是民间科技很奇特的角度,有点类似农民达芬奇的感觉,我觉得这就非常好,如果不是疫情,他就会不断地生长出来新的东西。现在羊磴的美术考生也来到这里参观,他们看到羊磴和我们的这种联系,这种联系一旦建立,我觉得对当地未来的艺术很重要,现在的这些90后们就会考虑怎么认可自己,怎么看待艺术。目前他们还是非常固化的考前班式的对艺术的理解。

艺术中国:感觉您现在做乡愁馆的理念和以前的做法还是一致的。

焦兴涛:这里有两个东西,一、永远不会让当地政府出一分钱,这才能保持相对的独立性。我们博弈成功的一部分就能够真正改变当地的东西,如果他站在强有力的一方,我们就没有价值了,有些事情可以做就做,做不了就要拒绝。

“冯豆花美术馆”

“小春堂”中的“羊磴十二景”展览,2018

羊磴十二景中的“海蜗堤—羊磴河畔警察见”

艺术中国:现在羊磴的乡愁舘和抖音合作社,还有更早的冯豆花美术馆、小春堂、羊磴十二景,这些比较有名的地方,现状如何?

焦兴涛:现在状态各不一样,比如羊磴十二景,本来以明信片故事的形式存在,就是村民重新虚构的故事,只要有人讲故事就会存在。但是有些东西就不存在了,比如河上的那个警察雕塑,前年被大水冲掉后,废弃的坝址已经被炸掉了,这种情况下你何必去恢复呢?有很多东西该消失就让它消失,这个很正常。小春堂还在,现在最热闹的就是乡愁舘,每天都有各种人,还有人捐一些农具、物品等。抖音合作社需要我们的技术支持,我们会专门带团队去拍摄,一起去想创意。当然这大半年因为疫情就没法过去,这段时间就是当地村民自己拍摄。

当地居民王进,抖音“美腿哥”

艺术中国:我看过您发的羊磴的抖音作品,很有趣也很乡土,抖音在羊磴是怎样的应用情况?

焦兴涛:我在乡村是看到了当地村民对抖音和短视频的那种热爱,每个人通过自己的创作,想方设法要拍出有意思的内容,他们拍的特别投入,由此他们会获得一个自我认同,他们因为作品的点赞和相互传播会觉得好有意思。如果要从自下而上的日常生活入手实现乡村振兴,抖音绝对重要。

艺术中国:您在羊磴镇的十年艺术实践中,感觉那里的乡村文化有怎样的特点?

焦兴涛:羊磴这十年,我很难说清楚,如果从乡村现实的角度讲,村民的功利性还是很强烈的,这里很多乡土感也是很强烈的,这条河、山、水、人,当地人有对具体地方的认同感,很多人都会讲当地的富裕历史,无论真假,当地人都愿意把这些故事编织在乡土记忆里面,历史感和记忆感还是很强烈。另外乡村自成一个体系,这个体系就像算命一样,算命在乡村依然流行,我认真听过一个算命先生在茶馆里面算命,我录了二十分钟,看他算命过程,特别有意思,既有八卦、生辰八字的东西,也有党和国家的政策,也有道德良心。我觉得算命先生的重要之处在于他们是乡村的心理按摩师,类似你活过七十岁很难,过了七十岁,你就能活到八十岁这样的话语,嘱咐村民要怎么去做皆是如此。乡村真正的信仰是不存在的,但很多禁忌是有的,包括鬼神的禁忌、政策的禁忌。

在“合作社”前的合影

艺术中国:乡村还有很多从古至今传承的非常活态化的文化,加上国家乡村振兴战略的指导,您对乡村的未来怎么看?

焦兴涛:城市化和乡村振兴是什么关系?现代化和乡村振兴是并行不悖,还是有所冲突呢?这些不想清楚就很难去解决问题,如果现在看到的城市化都是以城市对整个乡村人口的聚集和虹吸来获得的话,那乡村振兴的核心就是人的振兴,那么乡村的空心化该怎么做?我举个例子,我去过的一个村子一共就38户人家,这38户人家里面只有23个人,大都是五六十岁以上的人,这样的乡村该怎么做呢?其实乡村振兴就是要让城市人口向乡村倒流,如何做到这点,我不清楚。靠产业嘛?那就是要发展乡村的产业,资本不介入也是不行的。乡村振兴是人的振兴,乡村需要不同文化背景的人共同生存,它才是活化的。我印象很深的是,1995年我去过一次大理,那时候大理和今天没有什么区别,阳光同样灿烂,天上白云朵朵,唯一的区别就是街上行人稀少,都是当地白族人。我只呆了两天就要走,因为我感觉那是一个逐渐走向衰败的地方。而15年再去大理,那里就完全不一样了,有很多人会来到大理,文化状态和气息完全不一样了。其实现在的乡村不是本地人的振兴,而是整个社会中的人的一个大交融,只有这样才能实现乡村的振兴。

(受访人:焦兴涛 采访人:刘鹏飞 图片来源:焦兴涛)

焦兴涛

焦兴涛,1970 生于四川成都,1996年毕业于四川美术学院,获硕士学位。曾任教于四川美术学院雕塑系教授、主任, 现为四川美院副院长。创作雕塑作品有《烈焰青春》《冬去春来》等,作品曾获第九届及第十二届全国美展铜奖、第十三届全国美展暨第三届中国美术奖金奖、中国城市雕塑优秀奖、中国雕塑学会公共艺术奖等。贵州桐梓县羊磴镇位于渝黔交界处。2012年,焦兴涛于此发起“羊磴艺术合作社”这一艺术实践项目,目的是和山民“商量着做艺术”,希望能让艺术重回生活现场,在日常生活中重建艺术和生活的连续性。