“骑墙-海口(6)”,2001年从海口开始沿着中国改革开放的路径城市:海口、深圳、广州进行的拍摄计划。

导言:翁奋最初为艺术界熟知的是他的系列摄影作品《骑墙》,这组作品以鲜明的摄影语言展示了资本改造下的中国都市剧烈变化的景观,成为中国现代化转型的经典图示,作品被纽约现代美术馆、蓬皮杜现代艺术中心、纽约大都会美术博物馆等多家机构收藏。在都市摄影大获成功之际,翁奋却回到自己的家乡海南岛,自2007年开启了在海南岛乡村“海岛乡村”漫长的艺术在地创作与建设实践。他的乡村建设不同于时下速效的乡村物理空间的改造模式,更侧重于乡村精神家园的修复与重构。他从海岛家乡面临的文化危机和发展困境出发,挖掘海岛独特的地方文化小传统和人地海的关系,对于当代乡村新聚落,他提出了“乡村艺术自然生活”的新观念。翁奋的海岛乡村建设为探寻中国乡村文明根源,重建国人乡村的家园意识提供了更为深入的思考。近日,艺术中国记者对翁奋做了专访。

2007-2010年《家庭照》摄影纪念与研究计划

艺术中国:您最初被艺术界所熟知的可能是您以资本改造下的都市景观为背景的系列摄影作品《骑墙》,这组作品和您后来从事的乡村建设领域有怎样的内在关联?

翁奋:2001-2002年的“骑墙”摄影系列作品主要是反思全球化下中国现代性转型发展过程中的发展与危机共存的社会政治与经济和文化心理困境问题,其批判对象本质是全球化与现代性。而随后围绕着“土地与家园”问题在我的家乡海南岛文昌东郊镇泰山村展开艺术在地实践:2007-2010年间进行的“家庭照:泰山村拆迁村民家庭纪念合影”计划;2010年开始的“拆了旅行社:海南岛乡村访问研讨计划”群体实践,后来逐步形成的“海岛乡村”艺术在地研究与创作实践工作。关注“海岛乡村”地方化发展的困境问题,意图探讨和发现解决在当代发展中“海岛乡村”所面临的文明与文化危机和发展困境问题的新路径为目标。简单而言,就是由 “骑墙”的对城市现代化和全球化问题的反思,转向对“海岛乡村”地方化问题的批判研究上,从地方文化小传统中去寻找与发现我们自身文明与文化的根源,梳理其内在发展与演化的脉络与逻辑关系,从而解决我们自身的发展危机问题,因此,二者有着内在文化关联性。

艺术中国:地理环境对社群发展影响是非常大的,中国的乡建活动基本上是内陆地区的,您在海岛的乡村的计划基于怎样的出发点?

翁奋:首先,我的“海岛乡村”艺术计划是基于我的家乡海南岛的传统乡村和我的个人、家族和老家村落的现代发展困境问题展开的,其自身所显现的海南岛独特地理地方性和文化多样性,尤其海南岛乡村生活方式和民间家族血脉信仰的多样融合性,及个体和族群在对于土地与家园在当代社会飞速的现代化发展中遭遇的发展与破坏的困境。

海南岛乡村面临的困境在根本上导致了如我这样的岛民自身身份与家园认同的危机。我的实践在开始并没有表现出对于“艺术乡村建设”的冲动。我在面对海南岛家乡在2007年后将要发生的被改变事件是一种本能反应——土地被征用、家族血脉中断和村民离开家园——祖先灵魂将失去安放之地——我未来的精神将如何安放?

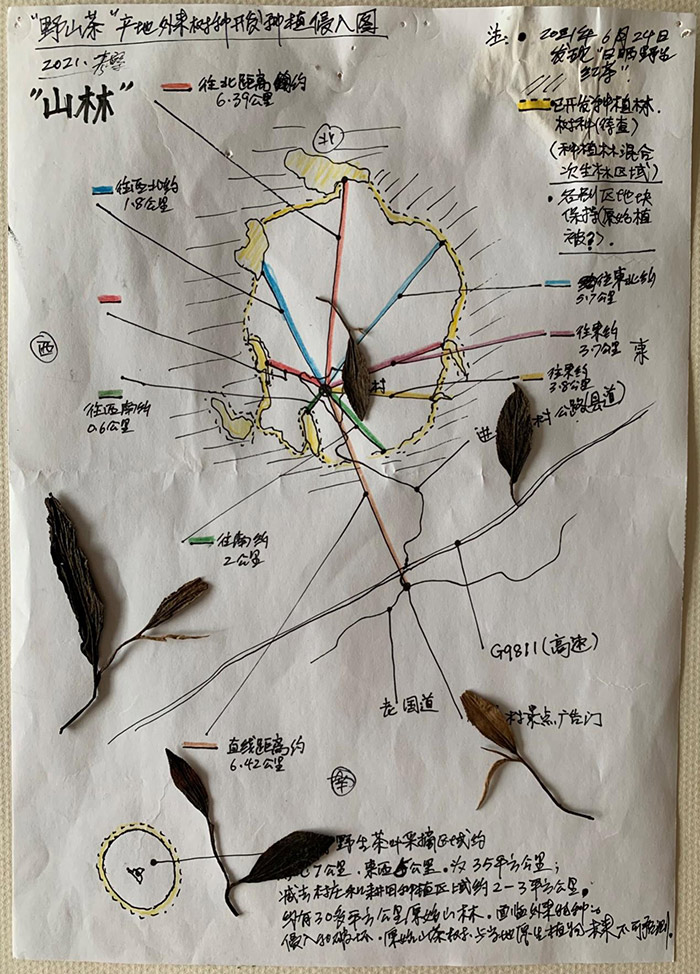

这是“拆了旅行社”计划2011年为第五次访问绘制的地理说明图

同时,在我的海南岛乡村艺术实践中,“海岛”地理视角和“乡村”文化研究相结合,与人类学和社会学等多学科混合运用方式成为重要理念与方法论。海南岛地理上的“岛屿隔绝性”和“海洋流动性”与“陆地稳定性”;生活上的“农耕性”与“海洋捕捞与贸易性”,和“多民族共生性”等复杂而对立并行的地理和生活特征形成了文化的混合与杂糅,使“海岛乡村性”区别于大陆内陆地区的乡村。海岛性和陆地性混合的地理生活文化特征使其自身天然具有一种文化内韧性与自我保护性与转换性,才使得海岛乡村社群在各自生活与文化内在关联性上形成既独立、冲突又共融共生而保持其根本。

正是基于以上出发点,才形成我的“海岛乡村”概念框架下的艺术在地实践工作。

“拆了旅行社:海岛乡村访问研讨计划”在海边“自由领地”活动图

“拆了旅行社”在翁家祖屋活动的现场图

艺术中国:您的乡建模式不同于当下以乡村物理空间改造的模式,而是侧重于乡村精神家园的修复与重构,尤其您提出的“自我发生”的美学理念令人耳目一新,为什么您想到要抓住激活村民的主体意识这根线索?

翁奋:是的,我在乡村做的第一个计划是“家庭照”摄影拍摄(2007-2010),围绕家乡将要搬迁的村民家庭进行的全家福式的家族成员与祖屋合影的纪念照片。当时目的是让他们留下自己家族与个人的历史,在未来可以追溯与教导家庭后续者时,成为对于其自身来历的参照物。在拍摄中我强烈地感受到我老家族人与村民内心的无助与无所适从。

在几年的在地接触考察与研究中,越来越感受到仅仅在物理空间层面上的艺术乡村改造建设的实践工作是无法实现我所面对的和思想的和理想的“家园”问题。我们将如何真正意义上进入他们——乡村村民,我们与他们能否成为一个整体——即“我们”——混合了他与我的多层主体的主体间关系的愿望的。这些并不属于真正的物理性质,而是需要强调在精神层面的——去探讨怎么去实现个体与群体内在“精神家园”的问题。

翁奋父母亲依照当地传统习俗,每年春节和重要节气都会回到老家祖屋祭祀祖先,祖屋和整个村落隐身于椰林中,离大海约六、七百多米。

有一个关键的问题是我们忽略的,就是“农村”与“乡村”的本质性定义问题。“农村”在词语上很容易让我们形成一个必然的农业化生产单位的概念,因此,就会把它建设成一个以农业生产为目标的系统化的物。但是,它的本质是“乡村”,那个远离城市,隐藏在田野山林海边的地方,它是我们的老家,祖先居住之地,个人精神的家园,也是文明小传统的栖息地。“家”/“家园”首先是乡村的属性,最重要的属性。只有这样,我们在建设“家/家园”时才不会把它置身于必然的农业生产和物理属性上,而更多的是自我精神与神性的层面上,要想保护它就必须从内心世界的主体自觉开始——一种被我定义为“自我发生”的自觉状态。只有每个人具有那种主体意识,我们才能在保护与开放中去寻找发现和实践关于家园的一切可能性。

基于这些思考,我在实践工作中以村民的“主体性自觉”为工作重点,强调从家族血缘脉络和延续上展开一系列从个体到群体主体意识的伦理/美学的建设工作。家谱的梳理和对血缘的追溯就成了我工作的重点。虽然,这些工作的展开是漫长的和反复的,进展是缓慢的。但却是必须的。

2010年翁奋在家乡祖屋建立“拆了旅行社”海岛乡村访问与研讨计划基地。邀请外地学者、研究和实践者、乡村工作者、游客等各类型访客访问当地与村民接触互动,对村民和访问者关注的各种问题进行考察与研讨。

艺术中国:您在乡村建设过程中提出过“合作与协商的美学”,您是如何调研家乡泰山村的历史,以游牧协商的方式听取村民的现实诉求,协调乡民与各方的关系?

翁奋:我在家乡与族人和村民接触中深刻感受到他们对于突如其来的土地和家园未来命运的复杂反应,其根本就是无法言说自身的想法与诉求,征地带来的不仅仅是搬迁问题,对于村民来说,几百年的自给自足的生活方式被切割和消逝,传统海岛乡村的农耕与海洋捕捞这样特色地理自然环境下的生存来源和样态的改变,直接的问题就是未来生活何以维系?

米奇尼克的理论启发我以“合作与协商的美学”理念去面对家乡与自身的现实问题。我通过对个体和小群体村民的多次家庭小聚会的方式讲解《土地法》与个人权利关系等相关问题的解释工作来唤醒他们对于自身生活与土地权利的理解,形成一种自我阐述与沟通相关方面的行动自觉,这些村民自发的诉求在一种面对面的讨论中会慢慢地发酵,无论是施力方还是受力方都需回归到一个安全地带方可使问题得以解决或部分解决,形成某种相对的暂时的平衡。从后来规划主导的征地户安置点(我定义为“乡镇新聚落”)的第一期到后期的设计与施工的改变上,可以看出村民在“合作与协商的美学”行动中带来的微好的倾斜,在搬入“乡镇新聚落”的部分村民/居民的访谈中能看到多样化的心理反应,就如村民栋伯对我提起的——他总是与相关工作人员说:“我需要保留下一些土地给我们家可以世代耕作和养殖鱼虾”。

其实”合作与协商“的目标就是形成一种社会的多样化并存的主体性存在的条件的养成,我的艺术实践工作就是希望推动它在村民内心的实现,以形成持久的良性社会关系。

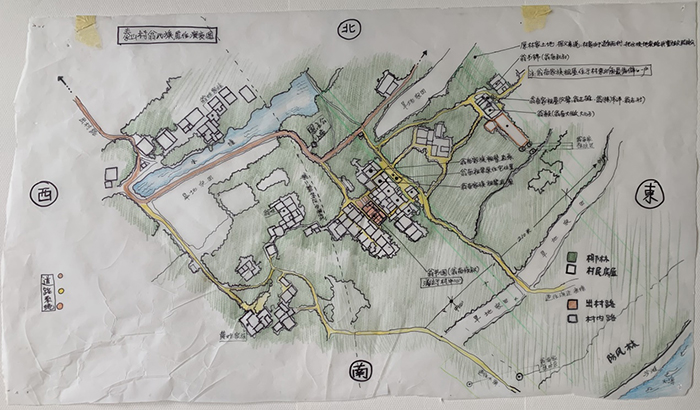

翁奋对家乡泰山村村落姓氏、家庭房屋、椰林坡地、农作田地、水塘、翁家祖坟、道路与海洋地理关系与村庄分布和风水关系进行研究分析所绘制的平面图。

艺术中国:在您的海岛乡村建设计划中,家园占据着重要的位置,在您的计划中“家园”的修复对于乡村建设有什么特殊的意义?

翁奋:我在“海岛乡村”的实践中始终围绕着“家园”展开,我们清楚地知道中国的乡村始终保持着中国文明与文化小传统,在城市现代化的进程中不断地以土地占领的方式向乡村区域推进与侵蚀,从而导致乡村作为每个个体“家”的意义的消逝。

记得我小时候,父母亲工作很忙,而每到春节必须带着我和弟弟回到老家,每天早上都会带着我们兄弟两到村里拜见亲戚和其他的祖老祖亲们,还会带着我们在自家的椰林田野和海边沙滩漫步,在退潮的大陆架抓鱼和游泳。直到我长大工作和成家有了自己的孩子后,仍然保持着我们家这样的传统。记得1980 年代以后我们在家中恢复了烧香祭祀祖先,重修了祖先神牌和各节气的祭祀活动,这些对于我们家和当地村民家庭是非常重要的。

泰山村村民日常生活场景

翁奋老家汉族村民祖宅庭院与菜园。乡村民居样态与生活形态的人地海依存关系由天然地理气候环境的演化和家族历史脉络形成。

也正是这些从小根植于我内心的——这里是祖宗之家——就是我永远的家,形成了我的最基本和朴素的家族血缘观。如果这里没有了,未来我们将去哪里?所以,我们的“乡村家园”是城市与其他物理空间意义的家所无法具有的——那种可以随意改变的和不断移动的。所以,乡村的修复与复兴必须从家园的重返和建构中展开和进行。

翁奋家乡海边的阳棚和捕拉网。

艺术中国:传统中国乡村是以少数族姓世代血缘关系为纽带来凝聚族群关系的,但是当代乡村人更多是杂姓混居,包含原住民、返乡农民工、城市租户和退休人员等,不同族群的身份、诉求不同,当代乡村的共同精神家园和乡村凝聚力如何建立?

翁奋:海南岛乡村地理与文化和历史演化特性使其与大陆传统乡村单姓氏居多不同,而是一种多姓氏共存的熟人社会形态,历史上大家都是外来移民,这使得海岛乡村村民天然具有相对开放与包容的心态,各姓氏族群间得以和平相处礼尚往来。我老家村落以翁姓家庭居多,同时有黄姓和薛姓及林姓家庭。村庄土地由具备家族和家庭祖传两种类型的族群公用,各家庭在自家土地上耕作养殖,族地用于公共活动与设施建造,村落地理界线向大海延伸到大陆架区域为全村公共海产作业区域,村民自觉遵守传统村规民约,约定不能到邻村土地与海洋大陆架区域去耕种养殖和捕捞作业,外海属自由区域。这是典型的“熟人社会” “礼法模式”的乡村生活。无论是留居村落还是外出发展,个人生活与成就发展如何,最终都选择年老时回家乡定居或短居,就如我堂兄从深圳退休后回老家定居养殖鱼虾,书国族叔夫妇退休后也从城里回归老家居住,每天种植蔬果饮茶下棋陪伴孙子,等等。

长居村民与外出人员在诸多诉求上有着巨大的区别,在许多问题上无法完全达成统一观点和行动,形成一种 “内”“外”之分,尤其是在土地与种植养殖权利争夺和分配的矛盾,由此产生的情感伤害也是一个关键困境。村里祖老、退休返乡干部认为新一代年轻村官需要“知礼-懂法-有情”,以平衡内部矛盾和问题。

但是无论矛盾多么严重仍然没有突破家族族群情感框架,这正是有时以法律道德和理性为基准无法解决的事情,通过家族族群情感关系却或多或少地解决其紧张关系,而达成慢慢地和解与改造。所以,个体家庭与家族族群和血缘关系的系统建构在乡村世界中是一个解决诸多问题的基础与可能性条件,或关键因素。围绕家庭内部“血亲情感自觉”形成礼规,这种礼规始终根植于每个家庭成员,同时也能够延展向族群内部与他族成员。在此观察与思考的基础上,我在我的小家族内部进行试验发现具有很大的作用力。维系村落或新的乡镇社区(我称为“乡镇新聚落”)村民/居民可以从“家庭”与“家族群体”“血脉亲情”关系体系中去实现。

另外在当地还有一个“土地公”、“恩主公”的地方神感恩系统,这是维系各族群间协商与合作关系的关键纽带,每年在春节期间各家各户集资建筑翻新与祭祀活动都是重要的的祈福。这种地方性文化信仰的两条路径实现了村民的在精神层面的家园回归——实现“精神家园”的建构。

翁奋老家东郊镇地区乡村村民家家都祭拜的“婆祖”——“水尾圣娘”海神,其信仰延申至东南亚沿海各国的海南华人族群,成为连接海南岛与外部世界的纽带。

艺术中国:2007年以来,您开始了寻找《翁氏家谱》的行动。您在家谱编修中加注了女性的署名,这和中国传统家谱截然不同,这样的举措对中国人家族意识构成怎样的影响?

翁奋:“精神家园”重构计划从“家”的概念出发,所以《家谱》的发现与梳理尤其重要。我对家谱的研究后才真正“知道”家族成员之间的血脉延续的结构关联——那种血缘上不能隔断的链接让我震撼。我坚信通过《家谱》或《族谱》的重新编撰可以链接每个村里外出人员的心。对《翁氏家谱》文本研究还发现重要的当代文化困境问题,《族谱》里和“祖公神牌”上只有男性祖先名字,女性祖先只有姓氏,女孩出生没有记录。我告诉村里族人女孩名也要写进族谱,他们几乎都说:“不益事”(“不中用”之意)。我思考为何家族中女性是家族血脉延续的关键保障,女性在族谱中连署名权都没有。如何去突破这样的传统血缘传续的叙事,建构男女两性在家族内部的微型政治平等问题?这些成为我对“精神家园”建设的一个重要的新问题。

翁奋与每个族亲家庭展示家族传续研究和统计图表

我开始在族群中慢慢地阐述这样的想法与希望,多数族人的反应是——“传统就是这样的”,只有少数家庭同意给出女性成员名字。在乡村实践中我始终保持一种对地方文化的差异性和非透明性尊重的原则,所以我“搁置”争议观点,采取传统书写和个别同意家庭女性署名的两套书写系统并置的模式来编修新的《族谱》,同时,也退回到我自己的小家族内部进行试验,首先从书写女性全名开始,女性获得署名权。

然而,这还不能根本地去除家庭内部女性地位平等的问题。从根源看,人类的血脉传承制度是一种社会文化属性建构,非自然生物属性,其根源就是“父权制度”。我希望从自己家族实验性艺术行动来形成一种家庭内部男女协商机制,确立拥有各自愿望的“属姓传承权模式”。这是女性权利在我小家族的平等性起点,以此松动“海岛乡村”世界普遍存在的男女不平等根源问题。这需要进行完整严密的逻辑论述和新家谱的书写。我的家庭小模式目前无法在广泛领域中进行,如果,这种模式在由一个家庭的后代意识中形成后必将会带到两个新的家庭,乃至更多家庭,从而达“三生万物”之势,对未来的乡村社区将形成潜移默化的影响。这也从“家”层面实现女性个体的“自我发生”。

翁奋在拆迁户安置点“乡镇新聚落”与王姓祖老探讨族谱书写与建立新社区村民各姓氏合作的公共祠堂建立问题。这项工作只能在缓慢中耐心地协调各方关系以推动其进展。

艺术中国:您对原始村落研究,探讨商业经济种植树林与外来物种对于当地生物多样性的改变与水土流失,这些是否为解决居民的现实生存问题?

翁奋:我18岁之前生活在海南岛中部山区少数民族地区,很熟悉他们的乡村,随着土地与家园实践的深入,我以一种通过接触村民的方式,结合在地研究与艺术实践为目标的多重组合的工作方式去潜移默化影响村民的主体自觉和自我发生,朝向一种为家园建设的——被我称之为“乡村艺术自然生活”——非“工作生活”的家园意识形态的建立。这是一种以树立村民主体意识为前提,建立在自然经济基础之上的生活工作方式,非资本主导下的工业化的乡村生产模式。所谓“艺术”是一种超越了以工作和赚钱为唯一目标的生活方式,一种与自身生活的地理环境紧密关联的“自然乡村性”,体现“天地海人神”的自然关系属性的“礼物”“感恩”“伙伴”“共生”的非破坏性关系。

翁奋考察海岛中部山区黎苗族传统村落,发现其分布以小河坡地为基础依山而建,顺山势建土石台阶小道连接村内各户,村前河沟溪流坡地种植水稻蔬果食物,村后及周边山地种植橡胶槟榔等经济作物,屋前屋后围栏养殖猪鸡鸭等家禽,村口有公共活动广场。建筑材料、风格、布局和生活样态皆与其历史社会文化和当地自然生态形成有机共生关系。

翁奋对山区原住民“乡村艺术自然生活”与“自然经济”关系结构样态与地理生物环境规划商业开发关系进行的人地“礼物”系统保护与破坏的研究分析图。

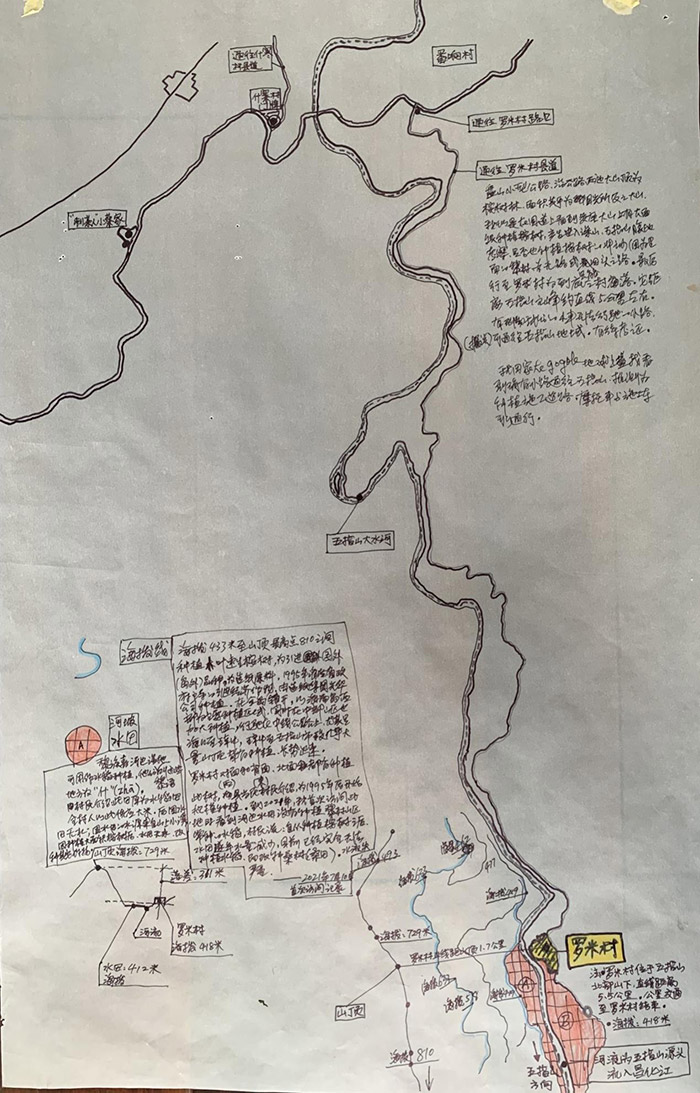

翁奋对中部五指山腹地罗米村山地水田水流失问题进行的研究绘图。

“消逝的风景:山顶上种了桉树后,水田没水了!”翁奋多次访问罗米村与村民聊天,对其自1990年代以来生产生活结构的演变和现状进行讨论和研究后进行的摄影创作。

艺术中国:当代主流的文化乡村建设已经发展为展示乡村美学,促进文旅发展的模式,对此你有什么看法?

翁奋:我在“海岛乡村家园”的研究与实践中总结的“海岛乡村家园七要素”:1、家族血脉,2、土地保障,3、生存安全,4、永续发展,5、神性信仰,6、乡规民约,7、教育传承。我围绕这些要素在“海岛乡村”沿海与内陆地区进行访问考察和研究,发现问题根源是乡村与村民作为主体是根本缺失的。很多乡建者没有进入到乡村地方主体性的历史文化脉络和传统生活方式的生成逻辑中去学习地方知识,以发现现象元素之间的内生结构的关联,而是以一种改造他者与现代救世主自居的文化等级化理念,去抽取形式、图像和符号碎片建构一种本质上“去地方化”的话语来套用到所有村落。所以许多乡村村落改造与建设是一厢情愿式的、脱离村民的、和强制性的,甚至让原住民都发出“这不是我们原来的村庄!”的哀叹。

在现代保护意识下的传统乡村自然资源的保护规划和运行中,同样流于现代性形式话语的符号逻辑,“保护”成为一种割裂传统人地“礼物关系”自然属性的生存方式,或以某些破坏当地资源为代价的商业旅游化的“乡村/农村”发展模式,如大面积的桉树种植计划对水的流失改变了耕种类型、村民在考虑种植成本下被迫使用除草剂所带来的土地疏松、文化生活本源性的破坏问题,等等。

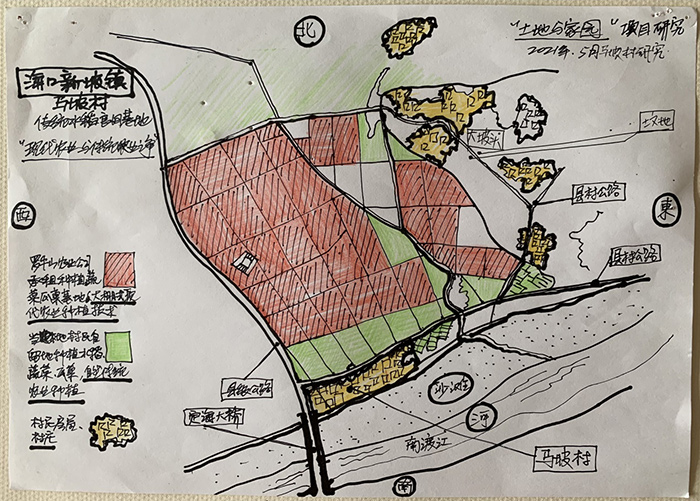

翁奋在2021年对有海南高产水稻良田之称的马坡村“土地与家园”问题进行传统乡村农业与现代农业产业化经济关系对村民影响问题进行访问考察进行的研究分析说明图。

翁奋摄影作品:“消逝的风景:良田被农业公司租用,却没有付租金,而自留田无灌溉水”,为马坡村进行的摄影创作。

翁奋为老家文昌乡村“土地与家园”计划拍摄的摄影作品:“消逝的风景:牛羊吃草的地方被开放成工业区”

艺术中国:在您看来当代艺术在乡建中能扮演怎样的角色?对于现实的介入是否会有一个界限?您的乡村建设将呈现怎样的展现方式和运营模式?

翁奋:陆兴华《艺术:政治的未来》一书阐述了朗西埃的艺术-政治美学思想,其揭示了当代文化批判对于社会改造的文化斗争冲动与目标。当代艺术出现与发生其本质就是对于社会的文化与政治改造与建构意望。“艺术乡建”实践其本质是以艺术学、人类学、社会学、政治学等任何可知可用的理念工具的机器运行逻辑混合组装成为一台多样性链接的艺术介入社会的新型机器,从而突破艺术自律界限。

我在海岛乡村的艺术在地实践会落实在以“海岛乡村家园七要素”去考量与设计一条在传统中溯本与在当代意识相结合中转换的开放性路径与方法论。我在家乡的海岛乡村艺术建设与创作实践,以一种历史文化中的传统家族血缘观的回溯,突破女性家族血缘传承叙事的“不在”困境来实现当代平等普世意识;以重构村民/居民的“精神家园”去实践解决因传统村落“熟人社会”消失后如何面对乡镇新聚落的“陌生人社会”的发展困境问题;及对“海岛乡村”地方性困境问题的研究与作品创作实践。

翁奋

翁奋,当代艺术家,生于海南岛,广州美术学院特聘副教授。自2007年以来在海南岛乡村进行“海岛乡村”艺术在地创作与建设实践。2005年获得英国坎布里亚“风景与环境”艺术基金会奖金。艺术创作涵盖摄影、录像、行动、装置等媒介。作品曾在蓬皮杜现代艺术中心、纽约现代美术馆、纽约大都会美术馆、纽约国际摄影中心、森美术馆、澳大利亚维多利亚国家美术馆、香港M+、广东美术馆、上海美术馆、美国巴特学院美术馆展出和被收藏。

作品收录《PHOTOGRAPHY The whole story》(Thames&Hudson出版社)、

《CHINA ART BOOK》(DUMONT出版社)、《中国当代摄影艺术》(中国青年出版社)等。

(受访人:翁奋 采访人:刘鹏飞 图片来源:翁奋)