展览现场

21年前,一位普通平实的画家倒在了他的画室,再也未能起来,而就从那一刻开始,他耕耘十年的巨幅画作被越来越多的人们所熟识,他,就是出生于洛阳的河南画家——李伯安。

《走出巴颜喀拉——赛马》

作品局部

作品局部

1972年,伯安老师开始走进我的生活,那年我十岁,他28岁,他教我画画,我叫他李叔,一晃就是十年。他来我家,我母亲会给他打两个荷包蛋吃,我住他家,他做的最常吃的是鸡蛋西红柿面。往来简单,而情意益浓。他生前是否来过清华我不知道,但他对原中央工艺美院并不陌生,尤其是我90年读硕士研究生及留校到他去世八年间,他每次来北京出差办完事回郑州前,都会来学院到我那儿坐会儿,吃点便饭,有时也会喝点小酒,轻松的话语中没有寒暄,询问最多的是工艺美院的教学新理念和艺术创作新动向。

在人类浩瀚文化的角落有一种唯心的东西叫“迷信”,我从来不信,然而就在我36岁本命年那年,我生命中最重要的两个人——父亲和恩师伯安,半年里相继离我而去。真是人生无常,难以知恒远。

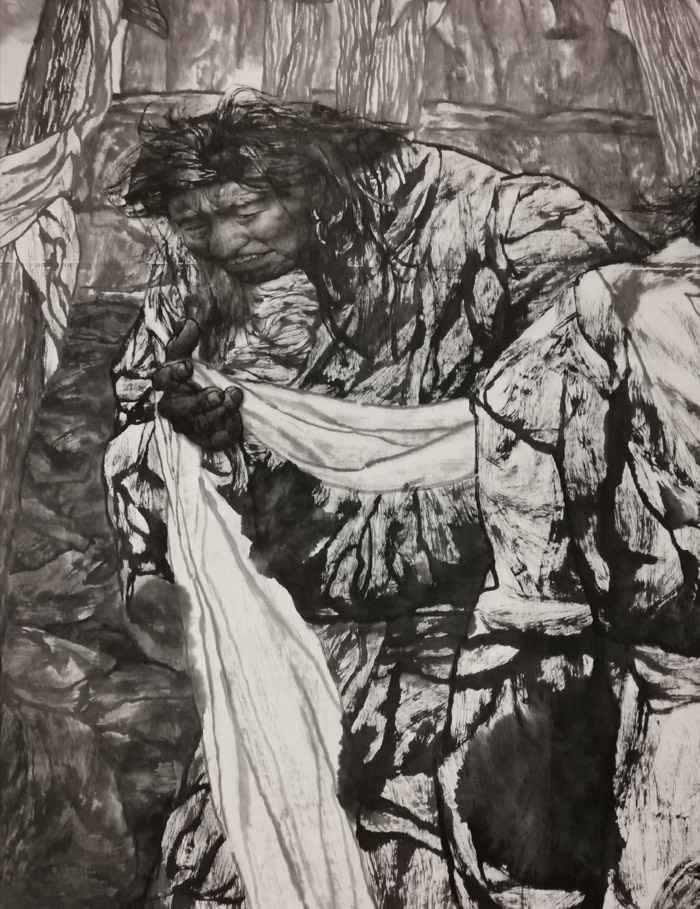

《走出巴颜喀拉——哈达》

作品局部

作品局部

《走出巴颜喀拉》120米长卷如同一年的12个月份,有盛夏般的庆典,有深秋中的苍黄,有严冬里的冰寒,而缺失的就是春暖花开的融荣。寻找生的路,找寻梦的未来,也许这就是画面表现的人物不断砥砺前行的动力吧。

一个人一生不去追逐名利,是违心的话,而一位画家在身后能获得如此广泛的赞誉却实属不多。一个人能超越自我很难,但如果把个体有限而短暂的生命融入到相对恒久的江河山川,凡俗的肉身或许真的可以在人类生命体系中获得精神之不朽。亦或说,一位艺术家能在生命体征运行过程中超越自我与时空的纬度,不刻意追逐尘世的封树,那还有什么能止其高远乎?

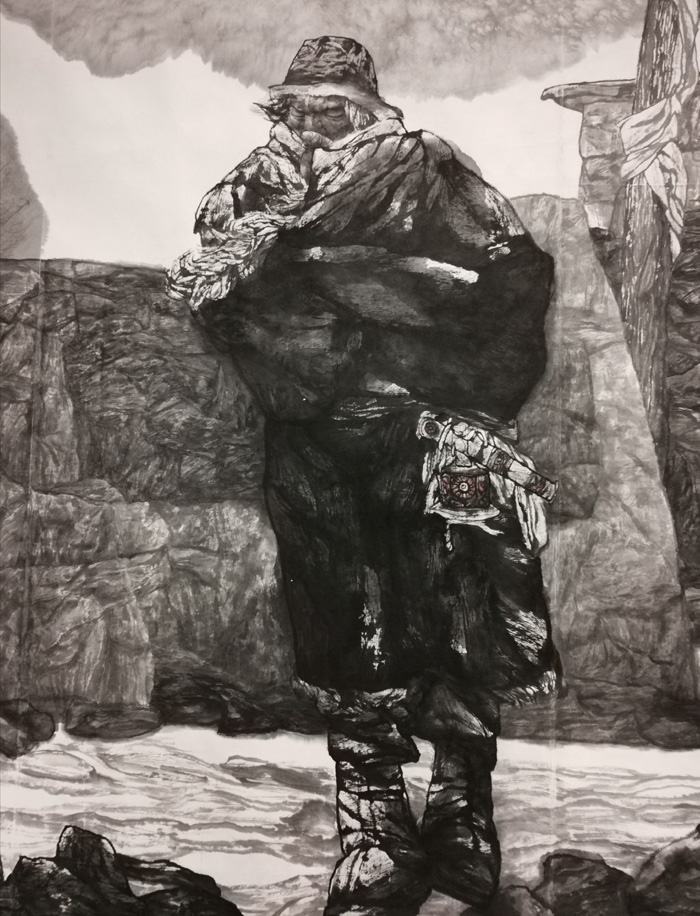

《 走出巴颜喀拉——玛尼堆》

作品局部

作品局部

伯安老师离去21年了,今天还有这么多人记得他,希望通过作品重新认识他,我想表象离不开他作品的魅力,但背后隐含着的,是他所历经的蹉跎,自我修炼而成的品格。

中国古代士的精神近儒而远道,不仅忧国忧民,更是透过文以载道,展现了对天下苍生的责任与情怀。《新唐书·裴行俭传》中云:“士之志远,先器识,后文艺”。古代士人如此,今艺术家也如此,要技艺之凝练必要度量、见识、文化内涵与精神境界之提升。伯安老师画已至此,想必心智亦已至此,画中由内向外呈现的就是那种文人的风骨、气节和担当。

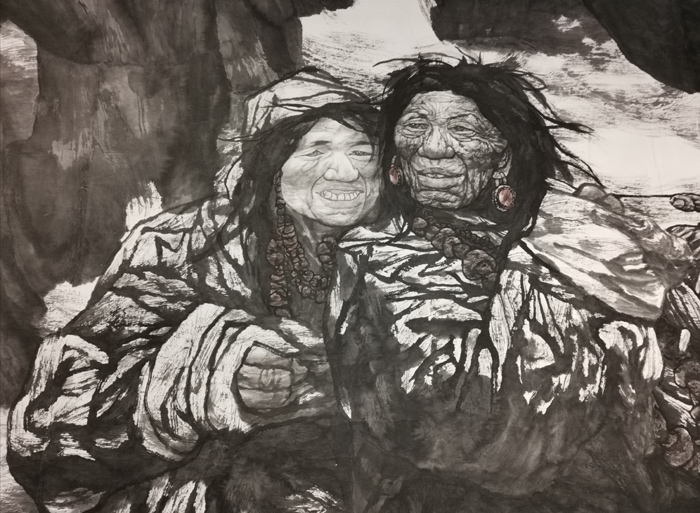

《走出巴颜喀拉——劳作》

作品局部

我认识伯安老师的25年间,很少见他开怀大笑过,其内心深处埋藏的压抑都已成为难以追溯的以往。因而,如果看不到他在苦难与艰辛中,对生的体悟,对死从困惑到决然,会很难理解他作品中那浓重的笔墨和沉暗的色调所隐含的情神,很难认知那浑浊画面中处处都透着的对光明的祈盼。可以说,透过作品,他把个体生命的苦楚、煎熬、冥想和思虑,因与一个偌大群体链接,找寻到了精神、情感和生命归宿的寄托,因与一个伟大时代的融合,而跨越了不同民族的文化和信仰,展现出了中华民族追逐梦想的执着,和人类生生不息的精神内核。

作品局部

作品局部

《走出巴颜喀拉》画的主题是中华民族的母亲河——黄河,画幅以高度概括凝练的手法,用人物象征和隐喻的方式,超越了对河水奔涌的陈铺直叙,从人的视角展现了大河的雄浑与波澜壮阔。它即是一个时代的命题,也是一个民族觉醒后吹响的号角。就像公元227年蜀汉丞相诸葛亮,在决定北上伐魏,给后主刘禅上书的《出师表》一样,是20世纪末,中华民族面向世界发出的一篇蓄势待发的昂扬檄文,无论前方的路怎样险阻,一个觉醒了的伟大民族都会一往无前,浪遏飞舟。

中国文化在汉唐之后,沉静淡雅多于奔放雄劲,艺术的程式化多于艺术的原创性。《走出巴颜喀拉》在绘画方面对中西的技艺融合,提升了中国画的层次感和厚重感。在伯安老师的笔下,由黄庭坚和怀素融汇而成的行草线条,苍黄遒劲,穿插于法国浪漫主义绘画、俄罗斯巡回画派与德国表现主义艺术之间,大刀阔斧,酣畅淋漓。画中展现的即是一种与20世纪初德国女画家珂勒惠支版画,在精神和情感上的契合,虽然阴郁沉闷,但却气息逼人,充满了坚韧和热忱,也更是心中意气如同火山迸发般能量的抒发与释放。

愿伯安老师祈盼民族崛起之火,能随着他的巨作,点燃更多人内心对生的热望,对美好未来的执着。

胥建国

2019年9月6日

于清华大学艺术博物馆