许村艺术广场生活区

编者按:渠岩,当代艺术家、“许村计划”发起人。他被认为是近些年涉足“中国乡村建设”与“艺术推动乡村复兴”领域具有实效性进展和成功案例的代表性人物。渠岩曾是“85新潮”的艺术家,最早从事绘画和装置,2005年以后转向摄影,用镜头针对社会问题,像《权力空间》、《信仰空间》、《生命空间》等系列摄影作品。这些作品是渠岩在山西等地乡村拍摄,此后他开始辗转中国各地,走访了很多省份的乡村,由此延伸发起了一个迄今为止已有十年的艺术乡建和社会实践项目——许村计划。这些实践真实地反映了渠岩对中国乡村建设问题的见解。从一位单纯的艺术家,到一位严肃的社会文化问题的观察者与实践者,他以切实行动与许村建立了深层的关系,成为许村的“守望者”。本文节选自艺术中国最新一期沙龙访谈《艺术乡建:艺术如何“介入”乡村?》。渠岩在节目中揭示了艺术乡建的困境与中国当下社会千丝万缕的联系,剖析了中国人的精神文脉和信仰归宿为何源自乡村,同时也表达了对时下名目繁多的乡建项目给古老村落自然与文化生态带来破坏的担忧。

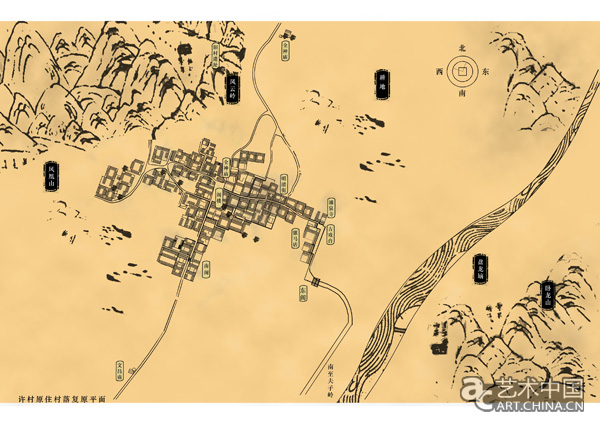

许村村落原规划图

艺术中国:渠老师,您是“许村计划”的发起人,我们看到这个计划也是持续了很长的时间,相信您作为实践者一定有特别深入的体会,能不能请你回溯一下当初发起这项计划的初衷;您理想中希望将许村构建成一种怎样的状态或者说愿景呢?

渠岩:乡村这个问题非常庞大。上个月在广州有个研讨会,他们借着乡村谈“乡愁”,“乡愁”只是乡村里面延伸出来的个人化的情感,而乡村是一个文化概念。乡愁实际上是时代困境的表现,因为当代艺术家要表达时代的困境,不但要提出这个时代的问题,还要有解决问题的方案。我的乡村实践是从我早期拍的乡村系列摄影开始的,这是我创作的主要脉络。我在乡村跑了好几年,跑了好几个省。这不是一个国家项目,也不是政府邀请的,完全是艺术家与乡村以及和当地的村民持续性的一种相互建构的关系。我是艺术家的身份,这个身份很重要,他容易和地方达成一种交流和共建的关系。但是同时我是去艺术化,我把艺术、审美这些东西完全消解掉。去艺术化的前提是你不能先入为主。知识分子介入乡村是民国知识分子的线索,艺术介入社会有一条是博伊斯的线索,当时博伊斯面对的是二战后德国纳粹垮塌的背景,要重振民族的精神,他做了一系列的行为艺术与社会实践,要重建人和人,人和自然,人和神的关系。今天我们都知道城市出现了非常多的问题,问题的根在哪里?就在乡村。

许村国际艺术公社

艺术公社内庭院

还有一个重要的概念需要澄清,我们要区分乡村和农村的区别,农村是我们在现代化改造的过程中,把乡村牺牲掉就变成农村,农村是功能性的。这个脉络是从苏联集体农庄来的,功能化之后的农村变成了生产单位,只负责给战争、革命提供农产品,农村对应的就是工厂,农民的身份对应的就是工人,只是把他功能化了,其实乡村不是这么简单,乡村不是一个生产单位,也不是一个生活的现场,它是这个民族灵魂安放的家园。今天中国的社会问题其实就是传统文化面对现代化冲击的问题。今天,我们的传统被消耗光了,三十年的城市化摧毁了许多乡村,一百万个乡村都消失了,变成城市。城市是按照西方现代化逻辑来发展的,遭遇了很大的困境。现在在西方,它自身的社会发展也遭遇了困境。我们如果一味地按照现代化这个方向疯狂地发展的话,那传统就会消耗殆尽。所以,今天城市发生的所有问题,都是乡村出问题了。

和许村村民一起进行老宅修复

乡村出现了什么问题呢?有形的和无形的,显性的和隐性的价值都出现了危机,按照现代化的发展逻辑,乡村就成为现代化的发展链条中的一个欠发达的象征,是现代化发展的累赘,是累赘就要被牺牲掉。我们知道西方的文明从城市、城邦来的,是地中海地区的城邦孕育的工商文明,因为中华文明是从乡村孕育出来的,我们民族文化的基因都在乡村。乡村在,文明在,乡村亡,民族亡,包括信仰。现在城市我们看不到传统的任何痕迹了,乡村还保有仅存的文明灰烬,我们要慢慢把它重新燃起点亮。这是我的视点,我也很认可别的艺术家做的各种实践。但是我要面对的乡村是一个很庞大和复杂的系统,艺术家必须要触动文化才有价值。不仅仅是审美的东西,如果你要做纯粹艺术化的东西,把乡村当语境,你也可以到城市展览,村民看不懂。所以我在许村虽然是艺术家的身份,但是完全是去艺术化,去审美化,去视觉化。我们要重建乡村,重建人和人、人和神、人和自然的关系。我们说艺术进入社会,现在所有到乡村去的都打着乡建的旗号,建一个民宿也说是乡建,所以乡建这个概念被扩大化了,而且被滥用了,弄得非常混乱。所以我觉得乡村是一个非常庞大的文化概念。乡村的主体被破坏之后,你也要满足各方面的需求,包括村民。在过去十年的时间我一直在反思自己,我也在借用人类学的方法,任何“介入”都会有暴力倾向。我们是采用“多主体”互动的方式介入乡村,尊重村民的主体性,但也不能消解艺术家的主体。

今天艺术进入乡村也成为艺术圈很时髦的一个话题和行为,在我看来很多是不具备这个意义的。很多去乡村写生一下,他认为自己是艺术介入乡村。实际上艺术介入乡村是一个持续性的,要有一个长期的过程的,这个过程有一个判断价值的。你不能说我到一个乡村,仅仅是把村民当模特,画完之后把画拿走了,甚至有的拿到拍卖会拍卖了巨多的钱,拍卖的钱和村民也没有关系,没有任何“礼物”馈赠给乡村和村民,这整个就是索取。你做作品可以,但是你不可以说是艺术介入社会,这里面有非常多的误区,我觉得应该澄清一下。

华裔艺术家杨迎生与村民互动

艺术中国:刚才几位老师也谈到介入乡村需要跟当地的文化、历史和情感等方面发生关系,我们这次的主题是“拯救与共生”,几位老师对艺术与乡村的关系是怎么看待的?“拯救与共生”这两个词语是不是能在一定程度上表现出今天两者之间的一种状态?

渠岩:“拯救”这个词有待商榷,我们根本无法“拯救”日渐衰落的乡村,我认为,其实我们是通过乡村来拯救自己。几年来,艺术家在许村创作了很多作品。这个作品也有是通过中国乡村,通过中国的语境做的,但这些作品是完全反馈给许村的,这是人类学非常重要的一个判断价值。我们在老粮仓做了一个乡村美术馆,这些作品将会给乡村带来巨大的精神财富,就像梁漱溟先生说的“要创造新文化来救活古村落”。因为有些乡村的机体已经不能再生了,今天乡村的情况已经和民国梁漱溟那个时候的情况完全不一样了。梁漱溟把乡村定义为“饥穷贫弱”,实际上今天看来也是有问题的,是精英主义的一种方式。他那个时候是想用西方现代化组织的方式来拯救饥穷贫弱的乡村,但今天我们面对的问题是过度被现代化裹挟,被现代化破坏的乡村,包括晏阳初,他作为乡学的倡导者和领袖,但今天我们看我们的乡村教育还是按照现代化的方式来进行乡村教育,实际上是有非常大的问题的。教育孩子的结果就是逃离乡村,奔向城市。其实在我们传统的文化里,城市是战场,乡村才是家园,你在城市做官或经商获得的是社会价值,完成社会价值必须要回到家乡实现生命价值,这实际上是中国人的生命信仰。乡村整个显性的价值是祠堂,隐形的是礼俗,祠堂破坏了,礼俗就完全没有了。我们今天的礼俗粗鄙不堪,礼俗崩溃了,社会问题就会层出不穷。我们在许村,它是一个多主体的,以村民为主体的积极互动,还有农家乐协会,地方政府等和艺术家一起来互动协商,协商所有乡村建设的东西,包括对乡村建筑的修复。

老宅变酒吧

渠岩帮助村民修复老宅

我们修复了许村的一些老房子,也从无形的东西入手,许村非物质文化遗产的发掘和弘扬,许村可以算得上是一个完整的古村落,从春秋开始就有人住,从明代开始建村,它的非物质文化遗产非常丰富。通过艺术家对它的关注和扶持,舞龙舞狮、剪纸,农民乐队,甚至中断了几十年的打铁花都由村民发掘出来了。这些东西都是无形的文化遗产。

美国艺术家和许村村民一起剪纸

村民在舞龙

我们还有一个很大的误区,就是用遗产化的简单方式来判断乡村价值,也存在非常多的问题。它其实是西方精英主义自我赋权的一种方式,我认为你是遗产,你就有价值,我认为你不是遗产,你就没有价值,乡村是一个庞大的文明体系,不是建筑遗产就要拆掉吗?山西的地上文物非常多,传统村落非常多,当地政府就以古村落的方式来判断,我认为你是遗产,就把你保护起来,甚至圈起来就开始商业化开发来赚钱,有的把村民弄出去,或者让村民租出去,这就跟他的家园没有任何关系了。我们保护的不是文物,是文明,是一个完整的文明形态。我在许村依稀可以看到戏台、祠堂、寺庙、墓地、祖宅、牌位,它完全演绎了一个中国人的生死轮回,这个轮回保证了中国人的生命价值和信仰。今天我们看很多人挣了很多钱,但他还是很虚无,因为他的生命价值没有了,所以这是我们在乡村要做的。但是一开始这个东西是很难触动的,当地也有些人也不理解你做的一些东西,我们一开始要做村民能够认可的东西,他不认可就不会欢迎你。今天乡村的主体性破坏后他就碎片化了,就是用经济来判断你的所有价值。所以,我们要先考虑它的经济增长,比如增加旅游和人气,我们还做了很多农产品的包装设计。实际上乡村不应该用过度组织行政化的方式,乡村本来是松散的,民国之前乡村权力不下县的,它是用乡村自治的管理体系,和政权管理完全是两种系统,因为它有宗族和家族约束。所以我觉得第一步要让村民看到经济利益,但也不能只用经济过度的诱惑欲望。我们也不想把许村变成恶俗的旅游村,这不是我的文化理想。所以我们要慢慢复苏乡村真正的文明价值和乡村生活。

艺术中国:渠老师能不能谈一下近十年来,伴随着您的这个计划的推进,您观察到的生活在村落里的人他们的变化?包括我们做一些主观性艺术教育的过程当中,他们接受程度的转变是怎么样的?

渠岩:这个变化是显而易见的。但乡村也是有它自身复苏的方式,任何过度介入都是不妥的。艺术乡建不是一个过度介入体验行为,它是一个长期的过程。决不能急功近利,有很多东西不是短期可以做到的,比如对乡村的修复,对自然的修复,种一棵树还得十年、百年。你怎么能在几年内就把整个乡村的价值体系恢复起来,很不现实。这样做就是急功近利,乡村要受到伤害。人与人的关系恢复时间会更长,城里人和乡村人、干部和群众、村民和外地人的关系都需要温暖。要村民自己建立自信。还有就是许村孩子的自信。孩子的自信不是一天两天就能解决的,要让他热爱这个家园。

澳洲艺术家和许村的孩子一起创作

澳洲艺术家教授绘画

澳洲艺术家在辅导孩子们绘画

比如我们早期在许村给做艺术节的时候,这些孩子见了外面的人就跑。有的孩子跟着父母到外面去了,有的在许村跟着老人。在外面上学的孩子没有人愿意回到乡村,要回来父母都不同意,回到村里父母都认为是失败,所以带来乡村人才的流失。要解决这个问题很难,这在别人看来是非常难的,我们想一点点从这上面来做,要让孩子们热爱自己的家乡。所以先要树立他对乡村,对家园的自豪感。这是一个庞大长远的计划,当地政府很支持我们,而且村民也很认可我们,许村当地民风很淳朴,所以这么多年我们能持续地做。我们有外国艺术家在许村创作,一开始孩子见了外国人就跑。外国艺术家全部住在农民的家里,但孩子们无法交流,也不敢交流,因为不自信。我们的乡村教育就从这一个点开始,这个点收到了很好的效果。

这几年中国台湾大学城乡研究所跟我们一起进入许村做了很多的工作,他们在中国台湾有很多社区营造、乡村实践等,有非常丰富的乡村教育经验。他们就发现在许村有一个大学生小宇很优秀,小宇看到艺术家来无偿地帮助许村,他就觉得我作为许村的大学生,我应该为许村做点什么事。他看这些孩子不会英文,在家里也不会给外国的艺术家交流,在他们商店里买东西也不会给父母翻译,他就觉得能不能给这些孩子办一个英语班。但是他又没有经验,怕这些孩子调皮坐不住,所以他就帮助这个孩子。中国台湾师生们特别注重“在地性”,把“在地人”培养出来,把他们的活力和能量激活。这个英文班对他们影响很大,现在这些孩子长大了,非常有礼貌,能跟外国人对话交流了,而且他们认为自己的村子不比县城差,这就是他们慢慢得到的自信,这个自信不是一天两天,一次两次就能解决的。

国际艺术家在许村绘制壁画

去年我们主办“乡绘”艺术节,我们要求艺术家来画许村传统的民间神话和传说,画他们祖先的故事,这些东西就是唤起他们对自己家园的自信和家族的自豪感。还有艺术家还捐助了钢琴给许村的孩子。山区里响起了钢琴的声音,以前真是无法想象。但是我们特别避免我们的儿童教育里,要孩子奔向城市,所以我们教育的主体原则就是让他热爱家乡。明年我们打算让地质学家去和孩子他们一起建立许村的矿石博物馆,植物博物馆,这都是对他家乡热爱体现,我们早期就把许村村落历史都梳理出来了。所以,这些东西一点点地做,许村现在看起来就很有魅力了。很多人要去参观,我就说你把它当成周庄那样的旅游景点就错了,许村不是解决的单一经济问题。它现在完全是以乡村为主体的生活,但是很有活力。我认为这是我们这几年做的最有价值的事。

新媒体中心

新媒体中心内部

艺术中国:许村是一个个案,但是可能现在社会上看到有一个成功的案例后,就希望把这个案例复制到其他的案例当中去,我们应该怎样去避免这些程式化的重建?

渠岩:现在的社会是急功近利的,今天对于乡村的投入和关注很多,但新一轮危险更严重。你不知道乡村价值,你做出来就是破坏。很多人从城市都转到了乡村,城市能开发的地也不多了,就剩下乡村了,许多投资都奔向乡村了,因为乡村是最后一块蛋糕。这个时候如果没有正确的价值判断和方法的话,那就是给脆弱的乡村最后一击。资本和权力其实是破坏乡村最厉害的东西。这两个东西如果没有约束它的话,那乡村就会很危险。许多投资人在乡村做的都是商业模式,谁成功就拷贝谁,什么东西挣钱就做什么,把每个在地的风俗都破坏了。反正我看到的只要开发的乡村,就没有一个好,他不尊重在地性,也没这个耐心,没这个能力。所以这个在今天的乡村是非常麻烦的,中国百里不同俗,千里不同风。就算是经济的发展,你也要根据当地的特点和情况。今天也有人问许村模式能不能复制。实际上理念是可以推广的,他的理念是:尊重每个在地的差异化和丰富性,但是这个模式本身是不能复制的。还有就是艺术的不可复制性,换一个地方,这和当地就没有这个关系了。我在许村建立了村民的关系,村政府的关系还有乡绅的关系。今天的乡绅是退休的官员,回乡的知识分子,这部分人相当于民国以前的乡绅。他们在乡村复苏的过程中很重要,有些地方没有成功是因为没有乡绅来托底。乡绅是艺术家在当地能达成共识的人,因为毕竟他是知识分子。我经常说你要用农村的方式救农村是有问题的,你本身充满了现代化教育的毒素,你再救治被现代化裹挟的乡村肯定行不通。

许村乡村艺术节开幕式

看演出的村民

艺术中国:最后我想请您谈一下面对艺术乡建这样大的一个文化主题的时候,您内心最终的文化理想是什么?

渠岩:艺术家的文化思考和对现实的关注很敏锐,我希望今天的城乡关系能像李白诗里说的“相看两不厌”,城乡应该互相守望,而不是相互对立。城市有城市的价值,乡村有乡村的价值。今天我们不可能回到田园牧歌的时代,城市化和现代化发展也是不可逆转的趋势。西方的乡村、日本的乡村保存的很好,乡村农民的收入一点不比城里差,乡村非常优美。我们必须要珍视乡村的文化形态,乡村的历史,在中国人的信仰里,它是精神家园,是血脉传承的殿堂,我们要把它延续下来,而且让每一个农民有尊严地生活在自己的家园里。这就是我的理想。(采访/编辑:台馨遥)

许村

现在的许村

当代艺术家渠岩

(作者:台馨遥 图片提供:渠岩)