|

2010年2月10日,奥巴马在白宫举行纪念美国人权运动音乐会,鲍勃·迪伦献唱《时代变了》

2007年,鲍勃·迪伦在开姆尼茨美术馆第一次举办个人画展

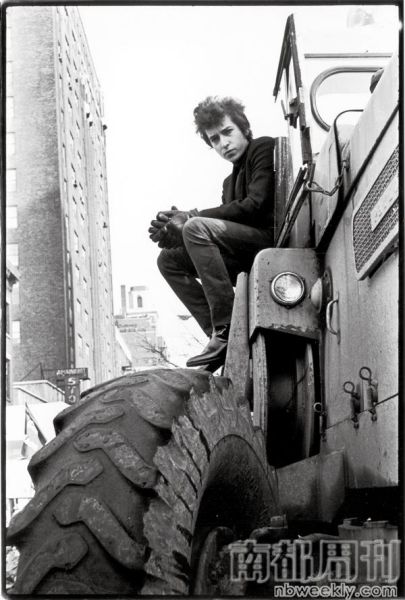

1965年1月22日,鲍勃·迪伦在纽约

我毫不怀疑迪伦在北京工体和上海大舞台会爆棚,即使从不听迪伦的人也会哭着喊着要去“见证传奇”,资深乐迷即使对迪伦没多大感觉,也会想着去了个心愿,而有钱人会当做去赴一场上流豪宴,就像是奢侈品牌来京沪开旗舰店一样,不捧场好像自己就没存在感。

众所周知,中国内地的演出门票普遍高于欧美也高于港台,据说迪伦特意要求不得抬高门票价格,所以虽说迪伦的地位至高无上,但其门票价格比老鹰乐队要低不少。不管是滚石还是老鹰,在西方往往属于中老年人的春药,然而迪伦一向厌恶自己的演唱会成为富老头阔老太的怀旧派对。

但在中国,由于历史巨大的时间差,迪伦演唱会非但算不上怀旧派对,甚至可以说只是一门新功课,或者说是一门有待恶补的课。首先该赶紧补课的是媒体,前年某著名周刊(还好不是《南都周刊》)赶伍德斯托克的时髦,不料把当年压根没参加的迪伦硬塞进1969伍德斯托克,又有另一著名周刊(还好也不是《南都周刊》)赶批判艺人吸毒的时髦,借满文军吸毒事件莫名其妙自作多情地树立起一个迪伦牌坊:说迪伦从不空虚从不吸毒,云云。可惜,艾伦·金斯堡给迪伦大麻抽,迪伦又给披头士大麻抽,这早已是老生常谈的上世纪六十年代著名掌故。

七年前滚石乐队访沪,观众八九成是老外,票价最贵的场地里几乎清一色是鬼佬,以至于贾格尔请出崔健时,只有票价便宜的看台上远远传来弱弱的一阵掌声,而贾格尔学中文大喊“你好”纯属自作多情。然而,滚石在国内虽然没多少铁粉,但却拥有一个教父级粉丝——滚石是对崔健最具启蒙意义的乐队,基斯·理查兹是对艾迪影响甚巨的吉他英雄。至于迪伦,尽管此次中国观众比例肯定会大大超过滚石那次(估计会比老外多),尽管没准连超女快男晚会歌手都会纷纷扎堆去蹭名牌,但迪伦在中国内地,不管是对乐迷还是对乐坛,似乎都谈不上有多大影响。

这跟海峡彼岸大不相同,台湾一直是“与国际接轨与时俱进”的,《牯岭街少年杀人事件》拍六十年代初的台湾,中学生乐团在唱猫王。后来,对于罗大佑李宗盛李双泽胡德夫杨祖珺乃至陈升那一代来说,迪伦吉他加口琴的民谣形式以及诗化歌词的影响是决定性的,是的,歌词当然是理解迪伦的一大关键,台湾歌手相对来说语言障碍少得多,罗大佑挪用迪伦个别歌词或诗意,胡德夫在上世纪七十年代有一阵差不多以翻唱迪伦的歌为生。

而在大陆,迪伦最早是以文字而不是音乐的方式出现的,就是那两部大名鼎鼎的启蒙大作——威廉·曼彻斯特的《光荣与梦想:1932—1972年美国社会实录》和莫里斯·迪克斯坦的《伊甸园之门》。可敬的老翻译家们刚从“文革”噩梦中醒来,压根不知摇滚乐为何物,以为是一种舞蹈,《光荣与梦想》活活把Rock&Roll译成“摇滚舞”,直到上世纪八十年代初公安局印的以整治风化为目的的小册子还把迪斯科解释为“一种资产阶级舞蹈”,又称“扭屁股舞”。《伊甸园之门》有整整一章专讲迪伦,看得嗷嗷待哺的中国青年干着急,听不到歌,只能加倍把他想象成一个一九六十年代革命尤物。终于听到而不仅仅是读到迪伦,要等到上世纪八十年代中后期,通过英语教材有声读物听到那首被翻译为《答案在空中飘扬》的《Blowin’ in the Wind》,迪伦在中国的最初乃至最大的贡献,是通过这首他二十五岁之后就差不多不再唱的成名作普及了英语,并且普及了这个后来臭了满大街的中译句式——直到前年汪峰还把专辑命名为《信仰在空中飘扬》。

迪伦真正较为全面的传播要等到打口时代来临,上世纪九十年代初,整部摇滚史突然在我们面前决堤,但是市面上的迪伦绝大部分是他八十年代的专辑,我最早听的迪伦唱片不是六十年代那几张经典专辑,而是八九十年代的几张,比如《Under the Red Sky》,我记得每张都有最后一两首歌被打口打到,听不了,那差不多都属于他平庸的专辑,没给我留下太深印象,于是迪伦一下子就被汹涌澎湃的打口洪流淹没。直到1994年那张东山再起的《Time Out of Mind》,我买了张盗版,第一首歌就令我欲罢不能,这才见识到迪伦的厉害,才回过头去找迪伦早期的专辑来听。但1994年是一个Nirvana(涅盘乐队)遮天蔽日的年份,并且,崔健的《红旗下的蛋》无疑远比迪伦更令人感同身受,我还是没来得及深入那个在《今日美国》上面无表情地和克林顿并肩站在阳台上的老男人的世界。

崔健可以讲英语,也翻唱过英文歌,但没有迹象表明他在音乐和歌词上受过迪伦的具体影响。作为一个曾经的打口贩子,左小祖咒对迪伦的感觉远远不如对大门乐队,他几乎从未认真听过迪伦。尽管他后来和迪伦一样喜欢在歌中叨逼叨说事儿,但作为一个连Hello都说不好的土人,他对迪伦本能地敬而远之。有一次我看到杂志上提及张培仁说王磊是“中国的鲍勃·迪伦”,问题是当时王磊压根就没听过哪怕半首迪伦的歌。又有一次看到杂志上说艾敬是“中国的鲍勃·迪伦式民谣歌手”,这就更搞笑,即使要吹捧艾敬,也该攀比琼·贝茨而不是迪伦吧?可见迪伦在中国内地很长时间里只是作为一个空洞模糊的神话符号存在,只被当做一个弹吉他吹口琴的老派民谣标签。

那年头布鲁斯对绝大部分中国乐迷乐手来说都堪称难听,加上唱腔艰涩歌词费解,迪伦差不多就像贴着封条的一扇大门,里头暗藏珍玩却鬼影重重。直到鲍家街四十三号和沙子这样的乐队,才真正把布鲁斯的激情带入中国摇滚。上世纪九十年代我看过好几个歌手或乐队翻玩《敲击天堂大门》,在中国乐坛,翻唱迪伦最多的应该是曾长期在中国美术馆门口卖唱的杨一,迪伦最有名的几首歌——《时代在变》,《答案在空中飘扬》,《铃鼓先生》,《犹如滚石》——他都唱得很地道,这个广东人自己的歌除了陕北民歌路子,也有几首受迪伦影响的布鲁斯民谣。上世纪九十年代的迪伦翻唱者还有pk14乐队的杨海崧,我曾经说pk14是冒着Bob dylan的大雨在后朋克的窄道上狂奔,有pk14粉丝骂“跟Bob dylan有屁关系“,音乐上当然没什么关系,但歌词上显然有。另一个喜欢翻唱迪伦的是顶楼的马戏团乐队的陆晨,不过那只是K歌式的业余爱好,和顶马的创作没什么关联,陆晨唱迪伦就像他唱张国荣一样,属于以假乱真的模仿秀,他拿手的是难度更高的《荒芜之地》(Desolation Row)。

一网打尽的网络下载时代有损音乐家的钱包,却有助于骨灰级乐迷的升级,迪伦歌词中译的论坛应运而生,我们也轻易可以买到迪伦的打口或圆盘CD乃至黑胶唱片,以及迪伦的影碟:演唱会现场,他出演的故事片,马丁·斯科塞斯拍的纪录片。江苏人民出版社与南京大学出版社先后翻译出版了迪伦的自传(《像一块滚石》)和格雷尔·马库斯的《老美国志异》——这部关于迪伦1975年《地下室录音》专辑的评论杰作让我重新翻出那套双张的打口唱片,惊喜地发现尽管口子打得很深,但刚好一点都没伤到歌,我这才第一次认真听了这张奇异而晦涩的专辑。假如说迪伦自传撕下了一个个世人贴在他头上的标签,那么格雷尔·马库斯的书就令人认识了迪伦通过歌曲轮番戴上的各种面具,以及面具背后的美国幽灵。

2006年德国世界杯期间,我在盖尔森基兴一个河边的露天小剧场看过一场迪伦,看完之后都没反应过来,一切恍然如梦,恨不得马上再来一遍。面对迪伦这门功课,我像是刚刚小学毕业,充满饥饿感,我只是刚刚撕下大门上的封条进入这栋鬼影重重的老宅。

对于不熟悉甚至不了解迪伦的人来说,即便你看过迪伦演唱会可能也跟没看差不多,迪伦始终是一个让人难以接近的陌生人;而对于只熟悉年轻时的迪伦的人来说,即便迪伦重新唱某些老歌,你可能也会因为它们的面目全非而不知所措,迪伦善于让自己不断成为一个新的陌生人。

他始终是盛大的怀旧派对上走失的主人。

对于中国来说,迪伦的亮相是第一次,恐怕也是最后一次。想起在盖尔森基兴河边,他唱的最后两首歌是《永远年轻》和《犹如滚石》,尽管他的音乐生涯已经跨越半个世纪,尽管在格雷尔·马库斯看来,二十五岁时的迪伦已经是一个老人,但对于中国来说,迪伦是一个七十岁的陌生的年轻人。

|