近年来的一些近现代及民国名人手迹拍卖专场,在一定程度上推高了民国时期名人的书法的价格,也使得市场中掀起了一股民国书法热。不过,民国名人书法被追高,不能说就重视民国书法了,即使重视,也还有一个具体如何重视、重视谁的问题。比如,对康有为书法的误读与对梁启超等的低估。

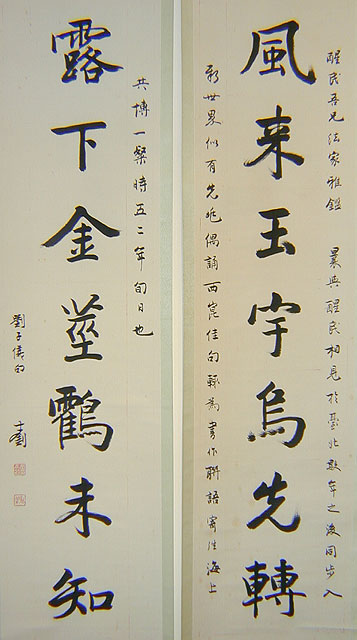

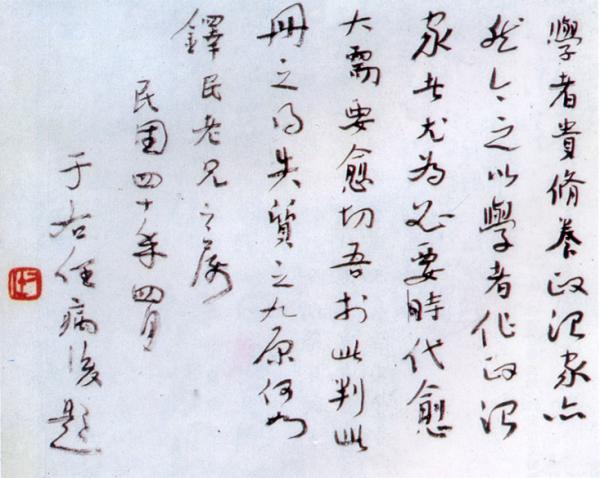

章士钊《行书七言联》

近年来的一些近现代及民国名人手迹拍卖专场,在一定程度上推高了民国书法的价格,也使得市场中掀起了一股民国书法热。

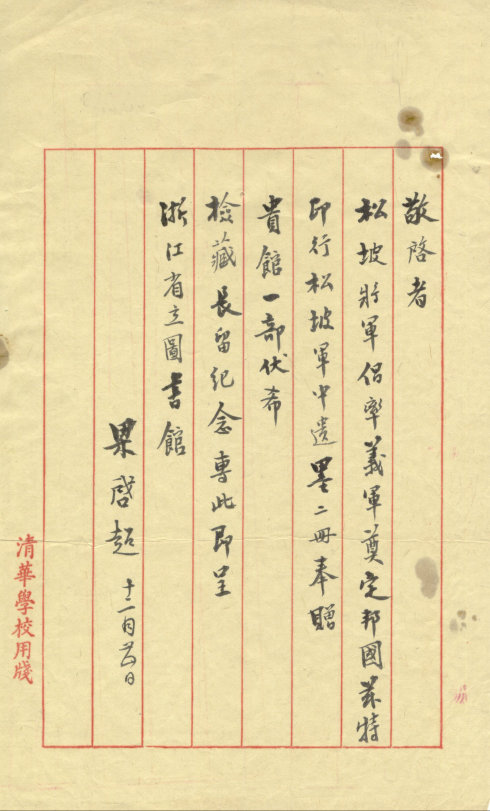

今年北京春季拍卖的章士钊手札专场,“畅怀”专场等等,在拍卖市场中均有不俗表现。这类民国名流的手迹,价格动辄数百万元之巨,如今已成为艺术品拍卖市场中炙手可热的新宠。

不过,民国名人书法被追高,不能说就重视民国书法了,即使重视,也还有一个具体如何重视、重视谁的问题。现在我们对民国的概念或理解,仍然是标签式或两极化的,要么认为民国很好,要么认为民国很差。把复杂问题简单化或标签化,从一个极端到另一个极端,是中国人尤其是我们这个时代人的一种精神征候。不说别的,就是这些拍出的民国文人手札中,到底真的值不值钱?到底有多高的艺术价值?书法价值与市场价格之间到底是一种什么关系?是不是书法价值高的就一定有市场价值?或市场价值高的就一定有书法价值?即便是就市场价值而言,卖得贵的是否就真的具备市场价值?卖得便宜的是否就不具有市场价值?所有这些问题,答案当然不是全盘否定,但也不是全盘肯定。

因为这需要具体问题具体分析,不能拿张三的模式来套李四,也不能拿李四的模式来套张三。张三与李四虽都是民国人物,但这其中的差别是很大的,在书法上的差别就更大了。问题是,现在我们所看到的民国,完全是张三等同于李四的民国,或根本就没有张三和李四的民国,而只是模糊的笼统的民国。把民国这个大笼子往人头上一罩,似乎所有人都在这个笼子里了,而且凡是被罩进了这个笼子的人,都被贴上了一个民国的标签。

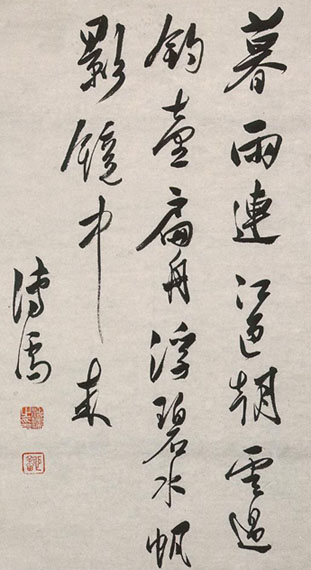

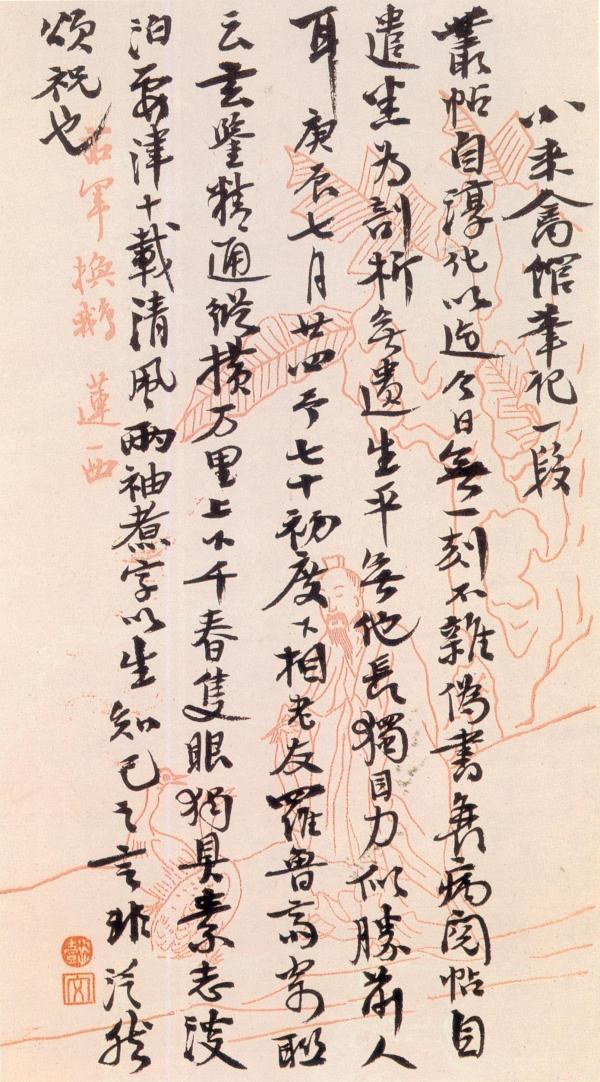

溥心畬《五绝行书诗书轴》

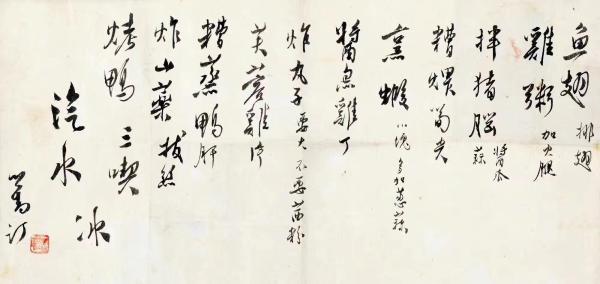

前些日子看到溥心畬的一个菜单拍出了数十万元,很多人止不住惊呼和喜悦。这个菜单其实是再简单不过的小纸条了,这样的东西不要说在今日,就是在民国或古代,也实在是多如牛毛,能拍出这样高价,我一点不奇怪,只是这样随手写的小纸条却比他的一幅山水画价格还要高,这恐怕就有点离谱了。溥心畬这个问题上,比较典型地体现出中国人购买艺术品的心理作用问题。很多时候,艺术品的涨跌,就主观层面而言,跟心理作用有很大关系,甚至一度被心理作用所主导。

溥心畬菜单

比如,当你觉得谁好,那么你去买的时候,你的内心实际就已经决定了这个人或这件作品的心理价位了。即便是有再多人出再高的价,你也仍然要以最高价拿到手(当然是在条件允可范围内),即便是拿不到手,你也会认为它就是值这么多。反之亦然。比如一件胡适的小纸条,也许你最初的心理价位只有30万,但最后竞拍下来,推到了300万,远远超出了你最初的心理预期,但即便是这样,你也仍然会认为这300万就是这件小纸条的真实价格。因为你首先看重的是胡适这个人,当一个人看重另一个人的时候,他的心理价位一定是逐步升高的。当你心目中的胡适形象一旦定格,进入了你的心里,哪怕他的价格是天价,你也会认为是合理。鲁迅、茅盾、冰心等同样如此。

为什么说我们在对待民国书画尤其是民国书法的问题上尤其突出呢?因为古代名家的价格,基本已固定,深入人心。而民国书法,距离我们时代太近,在对他们作品及其书法史地位的判断上,见仁见智,他们的艺术史地位乃至市场价格,某种程度上就是评论鉴赏家、书法史家和买家群体心理共同主导的结果。所以,出现随意性或差异化的误读是常有的事。

某种程度说,一部民国书法史,本就是一部书法误读史。

误读本是平常事,并不奇怪。历史,也只有在不断地被误读中,才能不断地被正解。但此种正解,需要天才的史学家、思想家和艺术史家来完成。问题是,天才的史学家、思想家和艺术史家,也往往被误读被选择性遗忘。所以,长期以来,可能还是误读。因为按照常人的逻辑思维,一般是很难读懂天才的。就像拿我们现在的学科标准去评价民国那些学术天才,恐怕是要傻掉的。民国的很多学术著作,单从字数及体例来说,甚至未必比得过今天的一篇硕士论文,如果要拿今天硕士论文的标准去衡量,那是要闹大笑话的。我所说的被误读的民国书法和民国书法史,不仅仅是指那些被忽略了的书画家,甚至包括对一些顶级人物的误读,也同样存在。比如对康有为这样人物的误读,就一直没有断过。对康有为本人的误读,导致了对康有为书法和书法思想的误读,乃至对他的碑学思想的误读。近百年来,很多煞有介事者,一直就在不断地批判康有为,甚至以批判康有为为能事,而对康有为的误读,直接导致了对康门弟子的误读,对康门弟子的误读,又导致了对近百年来碑学思想的误读。因为,康有为的碑学思想影响太大了,整个近现代书法史,没有不受他影响的。康门弟子中,大多能书善画,且卓然有成,在民国书画史上甚至是排得上名号的,对他们的误读,就一定程度上表征着对民国书画史的误读。

康有为《行书五言联》,上海博物馆藏

具体误读在哪里?一是以为康有为片面地追求所谓碑学,而贬低帖学,搞什么碑帖相分。很多人根本不读康有为的原著,甚至也不看他的书法原作,就粗暴地下结论,此种读书风气,贻害后世。当年对康有为进行批判的人,大多是他的政敌或对康氏有意见的革命派人士,这种批判,本身就是带着很多政治成见的,与学术思想和艺术无涉,这本无可厚非。但是我们后来人在评价康有为的时候,就不能带有这种偏见。

二是民国书法史本身存在很多疏漏或偏颇,将本来属于二流或三流的人物当作了一流人物,而很多本来属于一流或顶级的书法家却被遗忘。此种遗忘,有些属于自然遗忘,有些属于选择性遗忘。自然遗忘乃是由于后来写史者本身的素养所造成的,对于自然遗忘者,则应予以补缀。而选择性遗忘则属于不得不说的政治原因。但时过境迁,早就应该还他们一个公道。

梁启超与家人

梁启超手札

比如梁启超在世时,其书法史地位是非常之尊崇的,他的作品市场价格在当时也几乎是首屈一指,而梁逝世后,其书法史地位则由于胡汉民等国民党中央要员的政治打压,一落千丈,甚至一直影响到今日对梁氏书法的公正评价。此外,当时一批与康、梁交好或与北洋政府有密切关系的书画家,如陈师曾、叶恭绰、周肇祥、余绍宋、金城、罗复堪、罗瘿公、姚华、严修、邵章、卓君庸、郑诵先等等,都被后来的书画史严重边缘化。比如我们通常所说的“民国书法四大家”于右任、谭延闿、胡汉民、吴敬恒,都是国民党要人,这个所谓的称谓是带有明显的党派成见的。事实上,当时享有“四大家”盛誉的书法家比比皆是,光天津的严修、华世奎、赵元礼、王守恂就有当时的“四大家”之说,北京还有“四大家”之说,不论是天津四大家,还是北京四大家,其在当时的地位都不会比国民党所谓的“四大家”弱。今人眼中的民国书法史,几乎只能见到吴昌硕、于右任、李叔同、沈尹默、沙孟海、林散之、潘伯鹰、胡小石、高二适等等这些耳熟能详的名字,甚至有些与民国基本不沾边的也被塞了进来,却很少提及罗复堪、严修、华世奎、徐世昌、叶恭绰等这样的北洋政要,甚至连梁启超也可以不提。

于右任题章太炎祭黎元洪文稿跋(1951年),台北历史博物馆藏

如果我们谈论书法史,尤其是民国书法史,不能不对一些被遮蔽的东西进行还原,我们可以高谈民国,但不能离开最起码的权威来近乎戏说民国。今天的我们,即使是对一些民国大人物的了解和认知都如此苍白,何况那些甚少提及的人物。

三是近些年的研究及收藏过于注重民国新派文人尤其是五四派文人的信札,而忽视旧派文人的墨迹。近年来的民国文人信札可谓炙手可热,片纸一张的信札,动辄几百万乃至上千万,玩文人信札,实在已不是今天的文人所能玩得起的,而恰恰是一些不懂文或粗通文墨的土豪的游戏,这当然无可厚非。民国文人信札的被热炒,本是一件好事,至少说明我们重视文化了,可是,从书法价值的角度来说,很多民国新派文人的信札可能有别的价值,但在书法上并没有太高的价值,作为史料或历史边角料或许有所助益,但作为书法史而言,则不是主流,甚至可以忽略不计。如果要将民国文人尤其是新派作家的随手信札都列入书法史行列,那中国的现代书法史恐怕要全盘改写了。相反,那些真正具有扎实笔墨功力的旧派文人或碑学家的书法作品价格却羞涩得可怜,甚至无人问津。我近年来已很少逛琉璃厂,原因是甚少碰到心仪的旧东西,偶有一次,见到一件张伯英的对联,写得大气磅礴,一看标价,才几万块钱,而旁边的当代书法名家的作品却几十万之多,看了之后我心里很不舒服。张伯英是什么样的人物?当年北京城的很多招牌,如前门大栅栏“亿兆棉织百货店”、琉璃厂西大街“观复斋”、东大街“墨缘阁”牌匾,都出自于他之手,而今天,却已经差不多快要被遗忘了。张伯英当年还在北洋政府任过职,跟“三造共和”的段祺瑞一起打过天下,是对民主共和有过大功劳的人物,而且学问深湛,与康有为、梁启超、于右任、张学良、林琴南、齐白石、容庚等都有过密切交往,甚至还与傅增湘、华世奎、郑孝胥并称民初“书法四大家”。今天很多书法家的那点三脚猫功夫,可能连张伯英的一个手指头都不及,却价格奇高。我真不是在推高张伯英。我想说的是,民国初年像张伯英这样的书法人物,比比皆是。

张伯英《行书小来禽馆札记》

四是一些国民党政要的手迹近年被热炒,而晚清遗老或北洋政要却遭遇冷门。不论是从政治还是从文化思想上来说,我们眼里的晚清遗老或北洋政要,似乎都是保守的,垂死的,甚至是反动的,是逆历史潮流而动的,他们的东西,自然有历史局限性。问题是,我们有多少人真正了解过他们?有多少人真正读过他们的著作?有多少人真正看过他们的书法真迹?某种程度上说,继之而起的国民党政要在书法上有一定修为,但相比于政学艺兼擅、旧学功底扎实的北洋政要而言,前者的书法修养则等而下之了,而新派文人在书法上的见识则实在可以忽略不计,但他们的手迹却频频被炒高,这是今日收藏市场上的一大怪象。当然,对于一向抱有固执成见的今人而言,怪也不怪,见怪不怪。

其实,即使是民国,也有早中晚期之分。仅以国民党而言,早期国民党,或同盟会早期人物或元老,的确在书法上有很高造诣,但中晚期就等而下之了。但即使是早期同盟会元老,在书法、绘画或学问上的修养,亦不及维新派、晚清遗老或北洋政要。这是当时人所共知的事实。但由于一些不为人知的历史或政治原因,北洋政府退出历史舞台之后,中国人的书画审美修养开始急剧下降,一些在北洋任过要职的书画家在市场上也遭遇冷门,并影响至今。