刘春霖 大云名山联

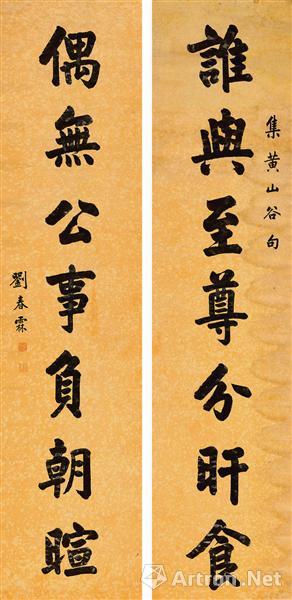

刘春霖 谁与偶无联

刘春霖

清末社稷倾覆,一批忠君保皇的前清尚书、侍郎、巡抚、学政、御史、翰林等,誓不与新朝合作,视民国为大逆,但又回天无力,于是纷纷避居市井,远离政坛,但拖家带口,丫环仆役,动辄百余口,生计当然也就成了问题。幸好江山陵替之际,旧威尚存,新政未立,即使甘居遗老遗民之地步,原有的官衔品级,仍然是呼风唤雨的筹码和资本。比如沈曾植曾贵为安徽护理巡抚、安徽提学使、按察使、布政使,又历总理各国事务衙门章京,还是南洋公学监督(校长),而朱彊村只任过礼部侍郎、广东学政,虽然官品相去不远,当然在层次上差了一节;即使朱彊村在学问上号为一代词宗,造诣不逊沈乙庵,但见面了仍然嗫嚅不已,未敢肆意。当时海上书画会词社甚多,文人聚会,遗老纷纭,常常能看到这离奇而周旋折冲忽倨忽恭的一幕。

清朝遗老的致富生意经

在上海这样纸醉金迷的十里洋场混世界,可谓是居大不易。遗老们虽抱定忠君保皇的宗旨信仰,但基本的衣食粮米生涯当然不能少;而且都有前朝功名,身架子也不得不维持,没有一定的摆谱儿和排场,一副穷困潦倒之相,这日子也过不下去。一肚子孔孟圣贤之道,若论做实业开厂,或做买办经营公司,那都是新贵们的事,遗老们第一不会,第二也不屑。想想可以待价而沽的,还是好不容易挣来的前朝功名。于是挂牌鬻书,每每以尚书、学政、翰林的名衔标榜。姑且不论书法本身优劣,状元书法一定价高于探花,六部尚书侍郎书法一定高于知府道台;过去博取科举功名必有一手好字,即使是馆阁体,只要附着于名位,讲得出名头,在市民阶层受欢迎的程度也远胜于笔墨娴熟的职业书法家墨迹。其间不仅是艺术性的比拼,更是综合社会效应的轻重评判。故而著名的遗老李瑞清在上海卖字鬻书,因其曾任江苏提学使和两江师范学堂监督(校长)的身份,生计大好。他与好友曾熙(农髯)札,竟有如下的“告白”让人大跌眼镜:“鬻书为活,如牛力作,亦足致富。安知他日不与欧美豪商大贾埓富乎?髯乎髯乎,吾与子其为牛乎?”

以卖字而竟欲与欧美富豪比富,几乎令我们不敢相信他是个学问官,是通学大儒,是“提学使”、大学校长,是本应道德风标、口不言利的角色。不但李瑞清是如此,还有一位名家郑孝胥,晚年失节,曾追随末代皇帝溥仪逃到东北长春成立伪满洲国,还任内阁总理大臣,可谓是一人之下万人之上,但仍嫌溥仪与日本主子的卖国行径不够彻底,不断要溥仪听他摆布而屈从于日本关东军的控制,不准持有异议,一不如意,便以辞职相威胁。他之前在大连即告诉溥仪要脱离而去,其辞呈所列理由中,竟有如下一段对话:“我最近卖了房屋,得了一大笔钱,本来是一个极舒服的人,加上每月卖字收入一两千元,现在(因追随溥仪皇帝)全都搁浅了,损失太大。我打算回天津”。

卖字平均每月可得数千元,在当时堪称巨款,足见其富足自得。但想想,若没有他在前清时的广东按察使、湖南布政使职衔与经历,卖字的市场何以如此之好?遗老鬻书,像李瑞清、郑孝胥这样的风云人物,一手持古诗文书画雅翰,一手数钱数到手软,在当时是并不少见的。

科举“状元”名号的魔力

在遗老中最如鱼得水的,是光绪三十年甲辰1904恩科状元刘春霖(1872一1942)。他是末代状元,因为第二年1905清廷就废科举,再也没有状元榜眼探花了。刘春霖状元及第后曾任翰林院修撰、福建提学使、直隶法政学堂提调、北洋女子师范学校监督,又任直隶省教育厅长。初隐上海,后久居京师,得以鬻书为生者,正是基于他的状元名号。清廷颠覆,皇帝逊位;皇权既败,状元之名位自不会再有,于是刘春霖成了虽不空前但却“绝后”的珍稀存在,他自称“第一人中最后人”,后来久居北京宣武门侧约有二十余年。民国以后,与北方诸大佬吴佩孚、冯国璋、宋哲元、于学忠,以及当时名流郑孝胥、王揖唐等交往。王揖唐为刘氏同科进士,王在华北投敌做汉奸,想借刘春霖的状元名头而邀其出任伪北平市长,遭严词拒绝,为此刘春霖惨被日军抄家;郑孝胥曾邀请刘春霖出任伪满洲国教育部长,亦被拒之门外。士大夫讲究气节风骨,刘春霖堪称典范。政治上既难以作为,但利用状元公、殿试首魁的名望与经历,鬻书却生计丰厚,乃至应接不暇,还请人代笔。自嘲曰:“人有巧拙,拙者我之短,亦即我之长;倘随俗俯仰,恐用力愈多,见功愈寡”。

于是刘春霖尽其一生专心致志卖字鬻书。论上举见解,看人视已,冷暖自知,是个极有主见之人。其实,在宋元明清直至民国,书法好的都“学而优则仕”,通过科举做官。“专业书法家”在过去是没有的。因为彼时书法是写字,只是写得好而已;但若论刘春霖是“职业书法家”却大致无误,考中状元后却江山颠覆,又目睹军阀混战、政治腐败、敌国入侵,遂退隐而不求治国平天下之志,坚守气节之同时又甘愿终老翰墨间,挣得一个钱财盈箧十分富足的地步。这过时了的“状元”名号,虽未让他在政界官场上叱咤风云,却着实成全了他的一生。

想民国初年京沪之间,从官绅士民到金主财阀、企业巨子,人人以得刘春霖的馆阁体状元对联悬于室中,以为炫耀之本且“面子十足”,不禁想起我初到杭州浙江美院读书留校当老师,其时高考恢复不过十年,新一代学子每每于高考中考折桂登魁,则必于南山路涌金路口之名餐馆“状元楼”摆酒设宴,以祝其成,以贺其魁。其实若论“状元楼”菜品实在一般,且因公营关系,服务和设施皆不理想,但远近士民必取“状元楼”之寓意吉利而趋之若鹜,每呈觥筹交错酒酣耳热之景象,生意兴隆并不愁客源。随着西湖南线景点改造之议起,和杭城餐饮业企业体制改革,“状元楼”杳无踪影已三十年矣,今日南山路上,已毫无痕迹可寻。以视“状元书法”曾经盛于民国的风气,而今安在哉?

自检思绪之跳跃离奇,一至于此,谬哉!