|

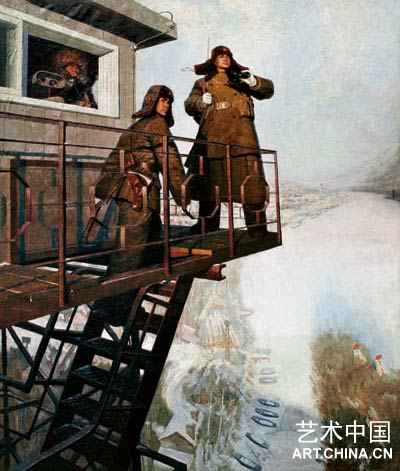

沈嘉蔚《为我们伟大祖国站岗》(资料图)

沈嘉蔚《为我们伟大祖国站岗》(资料图)

在刚刚结束的中国嘉德2009春季拍卖会“中国油画及雕塑”专场上,曾叱咤风云的中国当代艺术明星们的作品少人问津,新中国美术史标志性作品——沈嘉蔚的《为我们伟大祖国站岗》却以795.2万元人民币高价顺利成交。

在上月中旬开槌的北京翰海2009春拍中,表现南泥湾大生产运动的油画《南泥湾》,起价800万元,经多位买家数轮激烈竞投,最终以1344万元被国内藏家竞得……

对起伏不定的艺术市场,当多数资本尚在观望时,“红色题材”美术作品特别是油画,却以高调姿态走俏拍场,成为收藏品中的“绩优股”。

所谓“红色题材”,主要是指1949年至1976年间采用现实主义手法创作的一批反映中国革命历史和新中国成立初期社会主义建设的作品。它们带有特殊年代的印记。比如:在构图上,突出领袖和英雄人物;在造型上,舞台化倾向明显;在色彩运用上,“红、光、亮”是其典型的特征。从今天的角度看这些作品,虽然它们的表现手法似乎离我们很遥远,甚至已被时下画坛放弃,但“红色题材”作为那个时期的艺术产物,见证了当时的社会经济、文化思想等各个方面的状态,具有无可替代的史料价值。此外,人们的怀旧心理也对“红色题材”的再次走俏起到了推波助澜的作用。

在史料价值与怀旧心理的双重催化下,“红色题材”的价格在市场上屡创新高。在1995年嘉德秋拍中,颇受人们关注的著名油画《毛主席去安源》(刘春华创作,1967年)以605万元的高价成功拍出,标志着“红色题材”油画正式进入内地拍卖市场。到了2005年,各大拍卖行纷纷将“红色题材”作为一个主题性板块推出,甚至形成了一个拍卖品牌。

“红色题材”在拍场的卓越表现,说明其已经具备一定的收藏投资价值。但藏家切不可盲目“追红”,因为这类作品的质量参差不齐,并不是所有作品都能如媒体炒作的那样拍出高价,多数作品每平方尺的价格只是几万元,相当一部分作品以流拍告终。专家孟禄新说,甄别的关键是要了解是否确为名家作品,当时是否有广泛的社会影响。

很多行家表示,“红色题材”的经典藏品存世量并不多,甚至可以用稀少来形容。一位业内人士给出的数据是:目前发掘出来的具有较高艺术水准和史料价值的“红色题材”艺术品也就千余件,而且大多被博物馆收藏;早几年拍出的一些佳作,也都被收藏家一一珍藏,不愿出售。

造成这一现象的主要原因是——“文革”结束后,这类作品或由“收藏”单位清理退还给作者,或由作者主动向“收藏”单位索取领回,既未退还亦未索取的常常“不知去向”。事实上,多数红色题材作品在这样的“洗涤”下,已难寻芳踪。 |