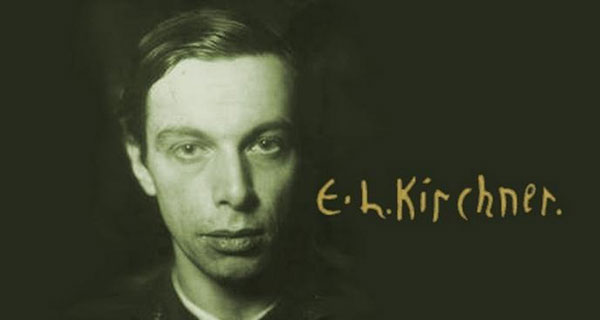

恩斯特·路德维希·基希纳(1880-1938)生于德国阿沙芬堡。德国表现主义画家,“桥社”核心人物。早年在德累斯顿学建筑,后转到慕尼黑学绘画。呈现几何形构图。1931年被推举为柏林普鲁士美术学院院士,两年后院士资格被纳粹当局取消,收藏在各大博物馆的639件作品也被当局没收。后自杀身亡。

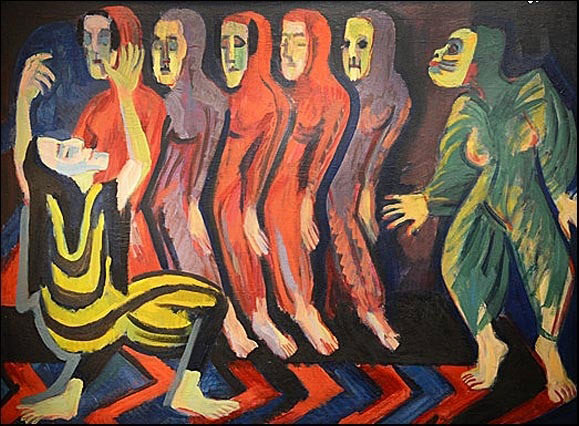

1905年,基希纳与朋友赫克尔、施密特·罗特卢夫等人一起创立了“桥社”。在该社的年轻画家中,基希纳称得上是最有才华和最为敏感脆弱的一位。早在年轻时代,他就开始悉心研究德国的晚期哥特式艺术,那种“尖尖的、间断式造型,强调坦率的直觉和强烈感的德国哥特式”艺术风格,对他的创作产生深刻的影响。

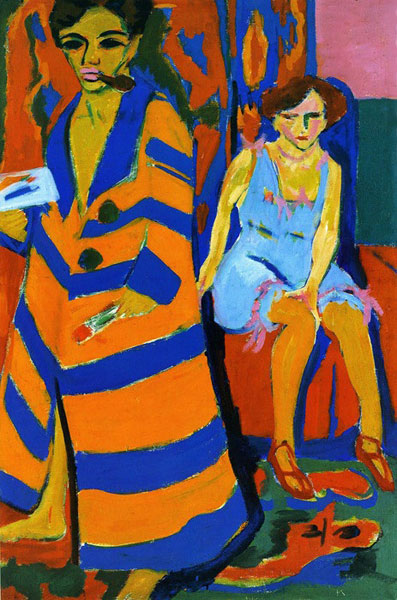

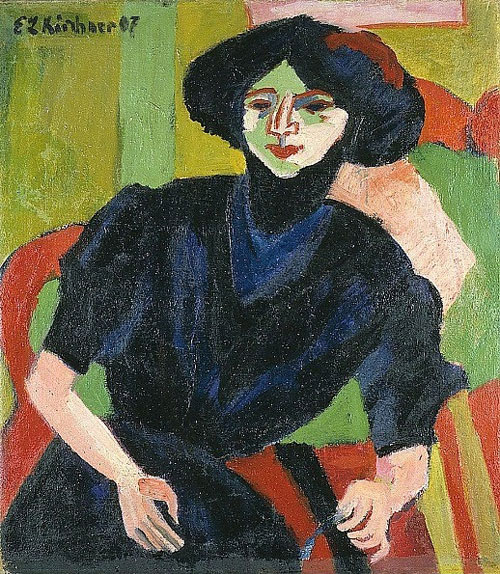

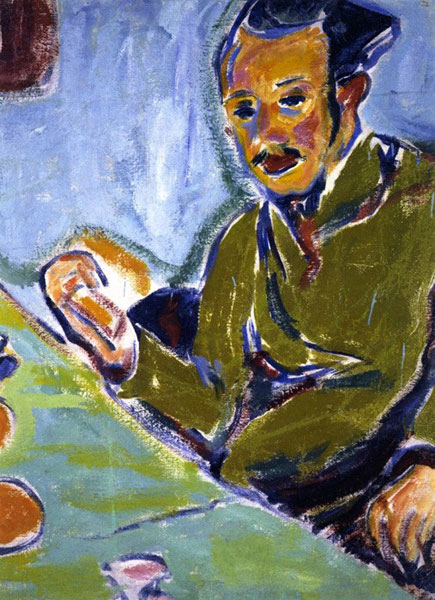

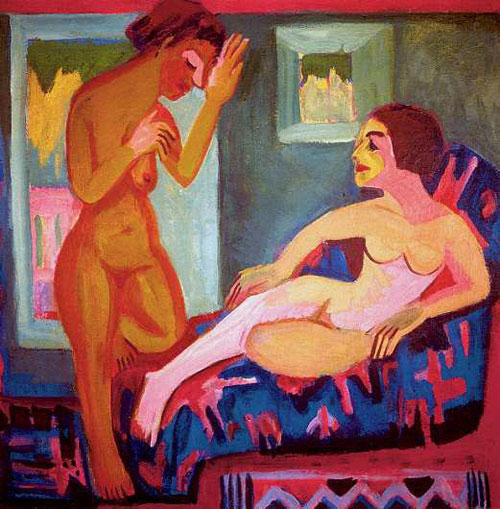

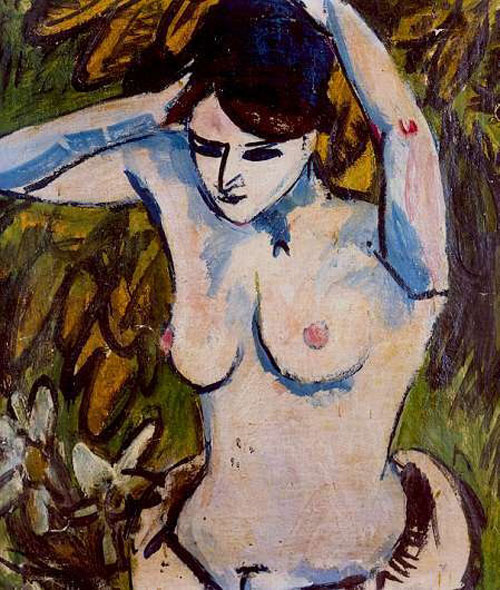

基希纳追求简洁的造型和鲜明的色彩,通过对形和色的凝练处理而达到其画面独特的装饰性平面效果,这与野兽派尤其是马蒂斯的艺术影响密切相关。但是,基希纳的作品所传达出的意味,却与马蒂斯艺术的悠闲舒适大异其趣。基希纳的艺术被灌注了一种沉重而痛苦的精神性,充满蒙克式的悲观主义情绪。

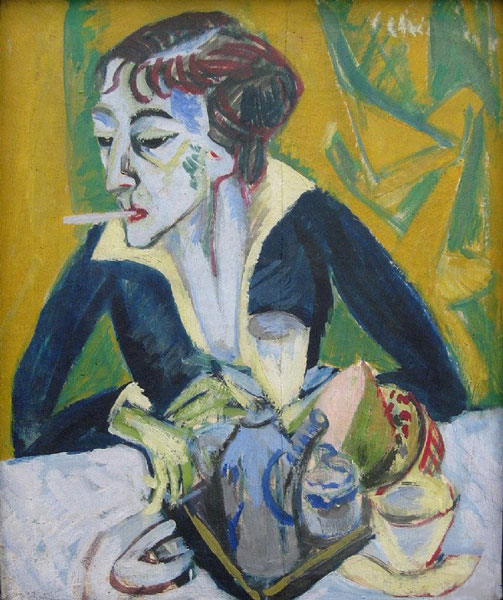

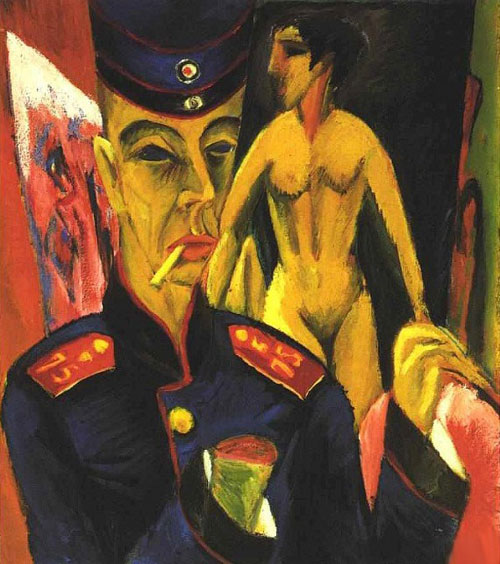

也许是由于他身体多病、性格内向的缘故,其作品常常流露出某种病态的焦虑与压抑,并带有一些神经质倾向。他常常通过某种歪曲形状、色彩和空间的手段,来实现其对于象征性和表现性的追求。他在画上,充分揭示出人物的心理冲突,并将由这种冲突而产生的痛苦,绵延不断地传达给观者。

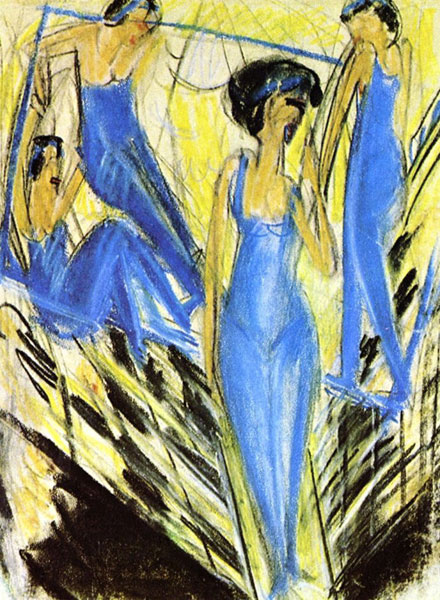

1911年,桥社成员由德累斯顿迁往柏林。从此,大都市景象便成为他们画中的新主题。基希纳以简洁的造型和强烈的色彩创作了一批表现柏林街景(他称之为“石头海洋”)的作品。他曾经这样写道:“现代的城市之光,大街上的运动——那里有我的刺激,观察运动能激发我的生命脉搏,我的创作源泉。一个运动中的身体显示它的各个局部的外貌,这些外貌又融合成一个完整的形状:内在形象。”

在基希纳所画的都市街道中,充斥着各种各样的这种内在形象:时髦女郎、高级妓女以及花花公子等。那些带角的几何化造型,显然是从立体派那里汲取过来,不过基希纳真正关注的倒并不是毕加索或布拉克的那种体积塑造法,而是某种精神性的表达。事实上,画家所要表现的是人及其强盛生命力的即刻存在,因而其画中的人物有着某种更深层的含意。

通过这些表现街景的作品,基希纳将其对于现代都市生活的敏锐感受,将都市所特有的那种冷漠、拥挤以及快节奏的感觉,真实而充分地层示出来。在那浮华喧嚣的热闹场景中,无时无刻不渗透出孤独、隔阂和焦虑之感。而这些表现主义作品上所充斥着的极度紧张的线条与笔触的形式张力,在某种意义上正反映了基希纳自身那濒于崩溃的精神世界。

由于体弱多病,基希纳自1917年起定居瑞士的达沃斯。其间他画了不少风景画,追求宏伟、静穆与不朽的精神。后来,其艺术被纳粹归为“颓废”,他被取消了柏林普鲁士美术学院院士资格。1937年,其639件作品被移出德国的各博物馆,且被没收。由于不堪这种迫害与折磨,他于1938年在瑞土自杀。