|

日本东京国立博物馆"书圣·王羲之"展览现场

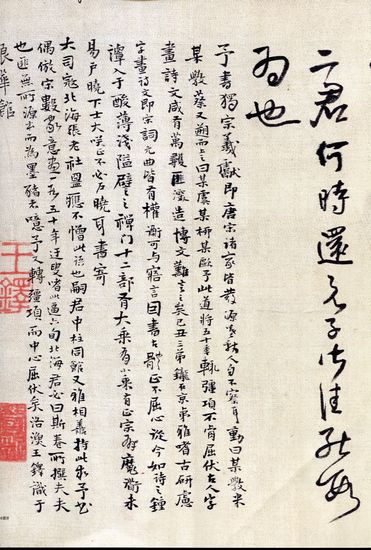

王铎临淳化阁帖书画合璧卷(局部)

“书圣·王羲之”特展展馆的《行穰帖》后面便是前不久极受关注的《大报帖》,对于这一横空出世的右军书迹摹本,中日书法界讨论颇多,现场再次细观,大小不足八开,青紫色绫裱,四围包装如小盒,折痕清晰可见,末行纸质漫漶尤多,大概经过不少修补,右上有江户时代古笔了仲所作题签“小野道风朝臣”——古笔了仲认定这是小野道风所作,而富田淳则从纸样、双钩技术、文章内容等三方面重新鉴定为王羲之书迹唐代摹本。

不少书法研究者关注的是——这到底是什么时代的摹本?从书迹分析,应当说,这一摹本笔势间仍保留些许雄强流丽之气,但一些字也确实存在问题,如“呈(或解作“差”)与“也”等的笔势绵软,“佳”字右边的纤弱等,虽然富田先生把双钩摹本的参照作为一个重要证据,并强调指“这种水平的双钩”,其参照主要即指日本所藏的《丧乱帖》等,好在《丧乱帖》就在旁边,来来回回对比看过几次,虽然都是双钩,但不得不承认,《大报帖》的神采确实是相差太多的。

对于《大报帖》是不是唐以后的摹本,富田淳在访谈中亦未完全否定,只是表示“不好说”。

最初发现《大报帖》与《妹至帖》都是日本五岛美术馆理事名儿耶明,他在其《关于新发现的王羲之尺牍断简》还透露,“据称精致的手鉴上还贴有前田家藏的‘大圣武’、‘蝶鸟下绘法华经断简’。因《孔侍中帖》为前田家的家传之物,如果认为《妹至帖》也曾被贴在前田家的‘手鉴’上,那么这幅断简属于王羲之书简之一的可能性岂不是更高?”换言之,《妹至帖》是前田家藏,则《大报帖》同样也会是前田家藏,可惜的是名儿耶明先生所用的只是“据称”二字,并未出示相关证据。有意思的是,名儿耶明认为“大报帖”之“大”与“期”(指王延期)字一样,也是人名,他认为“大”指王邵,也即王导的儿子,不过似乎证据更不足,只能说是推测而已。

有些可惜的是一直关注此事的故宫博物院研究员王连起先生因病住院,而东京举办这一展览又未邀请中国专家前往观摩,否则,王连起先生的体会应当是值得珍视的。但不管如何,且不论书法价值如何,因为《大报帖〉与《妹至帖》的出现,至少在王羲之的文献等方面,补了一个空白。至于这样私人收藏的摹本会不会再次现身拍场,或者如《妹至帖》一般惨淡流拍,也许只有天知道了。

《妹至帖》并未与《大报帖》同时展出,因展览场地原因要到第二批才会露面,另一名帖《孔侍中帖》同样在第二批展出。

展出的《丧乱得示二谢帖》是2006年“中日书法珍品展”以后第一次展示,也是自己第二次近距离观摩这一名帖。碑帖专家汪庆正生前曾这样表示:“吾师徐森玉先生当时就极为赞美此帖,认为是王羲之至精至美的墨迹。我想,世间如果真要有王羲之墨本真迹的话,《丧乱帖》就应该是唯一的墨宝了。”这一名帖在个人心目的地位其实是无法以语言表达的,亦如自己此前文中所写:“晋室渡江前后,八王之乱,永嘉之乱,五胡乱华,礼崩乐坏,几乎是中华民族史上最为黑暗的一页——而其后诞生的《丧乱帖》本身就是一个隐喻,真实地纪录了那个时代人物的悲欢,世族大家的王谢子弟短短八行文字尚且连续写下四个‘奈何’,普通的百姓又会怎样呢?”

历史似乎是一个玩笑,王羲之的真迹已经完全散失,然而在一衣带水的东瀛依然凭双钩技术保留一份相对真实的影像,而同样是这个用心保留《丧乱帖》的岛国,在七十年前却给其文化母国带来巨大的伤痛,甚至,所带来的“丧乱之极”远甚于右军所感——日军侵华所带来的巨大灾难罄竹难书,如右军所言:“丧乱之极……追惟酷甚,号慕摧绝,痛贯心肝,痛当奈何奈何……” 而那样的苦痛,那种汉人历史因异族入侵经历多次“丧乱之极”的大悲,以及由此而产生的对宇宙人生的反思与文化,在我身边那些虔诚读帖的日本人能真正体会吗?

也许是很难的。

右军之书,本质上决非技法,更是境界与人格。以书法而言,读日本人的书法,无论是本质的纤细或故作雄强的一面,感觉总难以达到一种真正雄强大悲的境界,虽然现在看,日本也许表面上保留了那么多唐宋遗风。

《丧乱帖》之后则是东京台东区立博物馆提供的王献之书法《地黄汤帖》(唐摹),2006年亦曾见于上海“中日书法珍品展”。

王珣的《伯远帖》卷首有“晋帖唐模”字样,绢本,而真迹则在北京故宫(即乾隆所谓“三希”之一),其中有“自以赢患,志在优游。始获此出意不尅申”,所谓“志在优游”,与右军辞官誓墓后“尽山水之游,弋钓为娱”都是一种晋人意态,也是真正的中国文人心心念念的所在。此帖虽被东京国立博物馆定为“唐摹本”,然而此一版本的《伯远帖》与故宫所藏《伯远帖》的圆畅自适、潇洒古淡相比,神态实在相差太多,笔划的绵软做作时时可见,故宫《伯远帖》后面有着极其豪华的题跋(董其昌题跋称之为“长安所逢墨迹,此为尤物”,乾隆题识之外且绘枯树文石,卷尾附董邦达绘图等),而东京所展《伯远帖》有“韩奇观,吴郡张伯玉恭览”,印有“项子京家珍藏”印,卷末署翁方纲跋,却直接以“王珣伯远帖真迹”立论,此卷也不知何时流入日本?也许和众多流到日本的文物一样有着诸多说不清道不明的故事,但稍可安慰的是,见证“江左风流”的存世极少的晋墨(陆机《平复帖》与王珣《伯远帖》)依然还在中国。也不得不感叹与感谢促成《伯远帖》回归大陆的王冶秋、马衡等文物界前辈的魄力与远见。

拐过墙,转入第二大厅,便是阵阵流水声伴着群鹅“嘎嘎”清亮悠远的鸣叫入得耳来,乍闻之下,让人心旷神怡。这是展览第二部分——各种版本《兰亭序》拓本集成之展,而水声与鹅鸣则来自多媒体放大版兰亭图卷石刻拓本,投映于整面墙上,加上动画与声音的效果,确实引人入胜,相比较国内博物馆的同类大展,颇有创意,也值得借鉴。进入此厅的观众第一选择自然是驻足欣赏:先是“兰亭”大字及简单介绍,随后便进入兰亭图卷(万历本),倚窗而坐的王羲之正执笔眺望窗外——三五只白鹅正嬉水而游,随之嘹亮的鹅声出,潺潺水声出,几个童子在岸边将斟上一半酒的觞置于荷叶之上,再放入小溪,让其顺流而下,所谓曲水流觞,水声鹅声自此若断若续,渐次呈现王羲之等四十二人兰亭雅集的意境,一切均如石刻图卷:从郡功曹魏滂、右将军王羲之,一直到荥阳桓伟、颍川庾友、琅邪王谢安、左司马孙绰、颍川庾蕴等,兰亭修稧的结果是“一十一人诗两篇成,一十五人诗一篇成,一十六人诗不成而各饮酒三觥”,成诗者身边均有诗,右军图像上则刻有诗句“代谢鳞次,忽焉以周,欣此暮春,和气载柔,泳彼舞霓,异世同流,乃携齐契,散怀一丘”。“仰视碧天际,俯瞰绿水滨。寥朗无涯观,寓目理自陈。大矣造化功,万殊莫不均。群籁虽参差,适我无非亲。”

美学家宗白华曾认为,王羲之之序与诗真可代表“晋人纯净的胸襟和深厚的感觉所启示的宇宙观”,而其诗句“群籁虽参差,适我无非新(亲)”,“尤能写出晋人以新鲜活泼自由自在的心灵领悟这世界,使触着的一切呈露新的灵魂、新的生命”。王羲之另有诗句“争先非吾事,静照在忘求”,宗白华称晋人的文学艺术都浸润着这新鲜活泼的“静照在忘求”和“适我无非新(亲)”的哲学精神。事实上,这样的精神也一直浸润其后真正的中国文人士大夫,包括宋儒的“万物静观皆自得”、“顿觉眼前生意满,需知世上苦人多”等同样得其三味。

现场同时展出的兰亭图卷有多个版本,包括明万历二十年版、万历三十年版(即万历小本)、清乾隆四十年版,清代版的墨色偏黑而生硬,细腻处亦不及万历本。

所谓“定州一片石,石上几行字。千人万人题,只是这个事”,展出的兰亭刻本方面,定武本极多,包括定武兰亭序吴炳本、独孤本、许彦先本、吴平斋本、韩珠船本等,当然仍是吴炳藏定武兰亭最为知名,也在2006年于上博展出,此次全部展示,前有王文治题:“宋拓定武兰亭,元吴炳藏本,赐研堂收。”又题一行小字云:“快雨堂审定,无上妙品。”兰亭正文的起首右下角有“吴炳之印”。王连起先生曾多次论述此本并非较忠实的定武翻刻本,并说帖心是被挖去改换了。现场再看,一些字的笔划漫漶不清,离传神二字还是有距离的,而王连起之师提及验证定武兰亭是否真本的关键则是:“趣舍”与“所遇”之下石有一裂纹,但不是一道,而是纹两边石有高低,拓墨因而浓淡有别这一点来判断定武真伪,即黄石翁之跋录:“贞观所刻宋人摹拓诸本,尤有尖嫩锋芒者,必非定武旧石也。此本浑古特胜。又‘趣舍’‘所遇’破裂处,石之高低不齐,故墨有浓淡,非完石镵成裂文之比。此辨定武之一验。”

然而无论如何,题跋还是值得一读,尤其是倪瓒题跋,难得一见:“辨说兰亭犹聚讼,精良此刻更何误,辨才付嘱昭陵后,玉匣为尘西祚移”,只可惜倪瓒所云的“精良此刻更何误”与所观帖心的字体对照看,实在无法对上,如果不知黄石翁之言,还以为云林看走了眼,中国书画各种造假手法以及偷梁换柱的功夫确实是让人叹服且无奈的。

随后又是兰亭序犬养本、颍井本兰亭序(王文治旧藏)、颍井本兰亭序(杨宾旧藏)、宣和内府旧藏兰亭序,又有香港中文大学文物馆提供的游丞相旧藏兰亭序(御府领字从山本)等,真可谓体系庞杂,问题繁多,看得人眼花缭乱,让人“食欲”渐少,也没力气再细辨印记题跋了。

兰亭修稧确实是中国特有的一种文化体系与现象——或者说,其实是汉字文化圈特有的文化现象与体系,展出各种版本的兰亭序之外,还有历代与兰亭相关的文玩及画作,如明代端溪石刻兰亭砚、明代的洮砚绿石兰亭砚、清代兰亭高会墨等,其中洮砚绿石兰亭砚浅雕雅集盛况,小溪曲水巧构为墨池,人物则寥寥数刀,笔简神完,砚面绿而蓝,润如玉,的是雅物。

日本江户时代俳句诗人、画家与谢芜村所绘的《兰亭曲水图屏风》与池大雅的《兰亭曲水·龙山胜会图屏风》并列展出,让人一窥江户时代的文风画风之盛。与谢芜村在俳句创作上提倡“离俗论”,画名也隆,《兰亭曲水图屏风》设色淡雅,构图颇巧,所绘虽是兰亭,但总感觉人物神态过于虚玄,笔触亦较纤弱,流于雅玩之趣,画家显然是难以真正理解兰亭修稧的精神实质的。池大雅的《兰亭曲水·龙山胜会图屏风》同样尺幅颇巨,然而观之并无多少夺人眼目之处,画后题写的兰亭序书法也是一派日式风格,飘而浮,日人画写兰亭,隔的似乎不是一层的问题,尽管一笔一画间,画家对兰亭的敬畏与认真是可以感受的。

而月仙所绘的《兰亭曲水图轴》则将雅会之士聚于溪之两侧,局促拥挤,几不可观。忽然想起十多年前第一次独访绍兴兰亭,其实也不免失望,而今之所谓兰亭,更非右军修稧之兰亭,正如真正的兰亭序真迹一般,道理都有相似之处——对兰亭方位,郦道元在《水经注》倒留下几笔:“浙江又东与兰溪合,湖南有天柱山,湖口有亭,号曰兰亭,亦曰兰上田。太守王羲之,谢安兄弟,数往造焉。”然而古今相异,又有谁能真正指出兰亭所在呢?

告别“兰亭”,第三部分展示的是受到右军影响的历代书法名家名迹,富田淳先生向我极力推荐的是隋代智永墨迹《真草千字文》,并说他之前亦未看过此迹。

智永是右军后裔,相传曾写千字文佳者八百本,江左诸寺各施一本。现传世的有墨迹、刻本两种,而墨迹本即是这册日本私人所藏的纸本,原为谷铁臣旧藏,后归京都小川为次郎,此次提供的应是小川为次郎之子小川正字广巳先生了。此行何其有幸——现场看,其实不过展了两页墨迹,对开,硬黄纸,且有淡淡污渍,与《大报帖》有些相似,均有折痕,但折痕更重,而墨色则清晰生动,四边镶以金色绫条,起首是“(鳞潜)羽翔。龙师火帝,鸟官人皇……”,余则是影本展出,字迹流丽圆润,启功先生曾于1989年4月在京都小川家获观原本,在其《千字文说》中补记有“(纸色)盖敦煌一种薄质硬黄纸经装裱见水时即呈此色。其字每逢下笔墨痕浓重处时有墨聚如黍粒,斜映窗光,犹有内亮之色,更可知绝非钩描之迹矣”。

展览现场隔着玻璃,自然没启老那般“斜映窗光”上手细观的福气,然而墨痕的使转却是清晰的,董其昌《画禅室随笔》记智永学《宣示表》,“每用笔必曲折其笔,宛转回向,沉著收束,所谓当其下笔欲透纸背者。”

历代书家对智永此书评价极高,如“秀润圆劲,八面具备”,甚至有称为“法书第一”,复看了几遍,忽然感觉似并不能如《丧乱帖》那般真正打动自己,技巧高则高矣,笔法熟则熟矣,但多少还是缺少个人之趣,且微有拘滞之感,或如《书后品》所言:“智永精熟过人,惜无奇态”,当然,这与右军确乎也无法相比,一个是真性情,我手写我心,自然而然地创法,一个则是恭恭敬敬守法传法,亦如东坡所言:“永禅师欲存王氏典型,以为百家法祖,故举用旧法,非不能出新意求变态也。然其意已逸于绳墨之外矣。”此言用之评“四王”画或亦有相通处,用于学法或自有妙处。

展出的历代名家名迹中尚有苏轼行书李白仙诗卷、米芾行书虹县诗卷、黄山谷行书王史二氏墓志铭稿卷、祝允明小楷前后出师表、文徴明行书游天池诗卷等,赵孟頫的行书兰亭十三跋则要到第二批展出,好在丙戌年已品过,算不得太多遗憾。

苏米二公字同样来沪展过,苏轼行书李白仙诗卷极有太白诗意,斜斜书来,灵秀仙逸,笔势变化多端。米芾行书虹县诗卷读之提神,用墨如新,顺其自然,干则干,浓则浓,渴则渴,任性随他,浑然天成,极得真趣,其中有“满舡书画同明月”之句尤其喜欢。所谓“满舡书画”四字,即“书画船”,黄山谷诗云“沧江静夜虹贯日,定是米家书画船”,水中舟上与中国文人书画的关系其实是篇大文章,也值得认真探索,包括倪云林荡舟湖上、董其昌与书画船、扬州八家与画舫的关系,或许都是如此,去岁傅申先生曾有讲座论及书画船,刊发时自己曾改题为《“满船书画”今杳然》,然而,现在想想,中国独有的“流动画室”——“书画船”传统也未必就真的杳然不再,就像真正的文人画一般。

黄山谷行书王史二氏墓志铭稿卷因是为人所书墓志铭,老老实实书来,与前不久在上海展出的黄山谷《廉颇蔺相如传》显然无法相提并论的,后者纵逸出尘,真是得人生大自在之巨作。

文徴明的陶渊明饮酒诗二十首卷是真正的文氏行书,流丽生动,笔法精熟,有些意外的倒是文徴明行书游天池诗卷,看目录,还以为是整饬之作,然而观之却原来是学黄山谷楷书书风之作,与印象中的文徴明风格相差实在太大。

另一意外的是王铎临淳化阁帖书画合璧卷,系书于绢上,笔墨洇润较多,中间山水画群山临溪,草木丰茂,清润苍秀,用墨富于变化,感兴趣的则是卷后所题,云:“予书独宗羲献,即唐宋诸家皆发源于羲献,人不自察耳,动曰:某学米,某学蔡,某柳某欧。予此道将五十年辄强项不肯屈服……”此言真值得细细品味。朱耷的行书《临河序》六屏字若拳大,完全以己法写之,真天生野逸。

董其昌的行草书罗汉赞等书卷则是第一次拜观,此卷长约三四米,分别是《罗汉赞》、《初祖赞》、《送僧游五台》等,或行或草,淡淡雅雅,萧萧散散,愈到后面,愈加纵逸自如,来来回回读了几遍,满心欢喜。然而不想居然已临近闭馆,只得匆匆略观了其后如王文治、邓石如、赵之谦等的书作,想想又折回《罗汉赞》处,流连赞叹,再赏思翁用笔用墨,越发觉得董用墨得一“淡”字大不易,此得自于《韭花帖》,得自于米元章,与其天性相契尤多,董思翁曾云:“字之巧处,在用笔,尤在用墨。然非多见古人真迹,不足与语此窍也。”又说:“书家好观《阁帖》,此正是病。盖王著辈,绝不识晋唐人笔意,专得其形,故多正局。字须奇宕潇洒,时出新致,以奇为正,不主故常。此赵吴兴所未尝梦见者。惟米痴能会其趣耳。今当以王僧虔、王徽之、陶隐居大令帖几种为宗,余俱不必学。”——右军以后,说这样话的能有几人?

|