| 对于罗斯科,绘画是表达精神要素、信仰和生存意义的工具。他说:“绘画,一定要象奇迹一样。” 这一点, 他做到了。

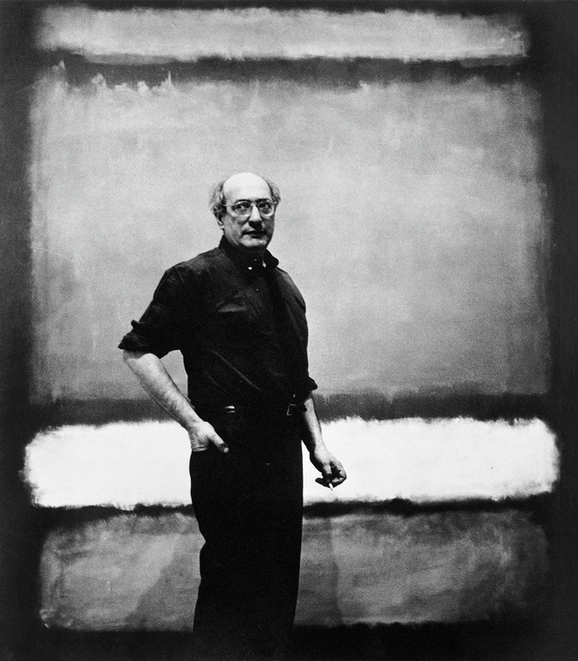

罗斯科在画室

1969年冬天,作家伯纳德•马拉默德要出租在纽约的公寓,他顺路去东69街马克。罗斯科的画室。两个人在巨大的房间里听了会莫扎特。咖啡桌子上有本翻开的书,关于莎士比亚的。马拉默德想看看罗斯科夏天的新作。罗斯科把十来张画摊在地上:“你要哪张都成,除了有一张不能给你。”

两人认识已有九年。1961年,肯尼迪就职典礼,一些艺术家应邀去华盛顿玩。坐了两辆大巴,车上挂着牌子:文艺领袖。 罗斯科和太太梅儿就坐在马拉默德和太太安后面,两位太太很对脾气;后来一块儿去喝酒,两位先生也对上眼了,尤其当马拉默德知道罗斯科也是犹太人以后。罗斯科是1913年来美国的俄国犹太人。马拉默德是1914年出生在纽约的俄裔犹太人。罗斯科来美国投奔在俄勒冈州波特兰市开药房的亲戚,1921年他和另外两个俄国犹太男孩一起考到耶鲁大学的奖学金才离开这个城市。马拉默德1949年在俄勒冈大学任教,1961年离开俄勒冈去佛蒙特州。

1961年,罗斯科已经是知名画家。他的第一次个展是佩吉•古根海姆给办的,那是1944年。佩吉•古根海姆的父亲本杰明•古根海姆虽然不如弟弟所罗门•古根海姆有钱,但是早早就随泰坦尼克号沉入冰海,才使女儿在最年轻有趣的年华混迹巴黎伦敦,和一流的艺术家、评论家交往,在现代艺术史上留下不可磨灭的记号。1939年佩吉•古根海姆带着四万英磅和一张由英国艺术史学家赫伯特。里德开的单子去巴黎,向她的老相识们买画。买了十张毕加索,八张米罗,三张达利,一张夏加尔,以及四十张马克•恩斯特。三年后,马克•恩斯特成了她的丈夫。恩斯特和佩吉的助手都向她推荐罗斯科,佩吉就在她那半是画廊半是现代艺术博物馆的世纪艺术画廊给罗斯科办了个展。

罗斯科不是艺术院校科班出身,也不是塞尚、德加那样的富家子弟中途改行去正经学画。他打小爱好极多。父亲早逝,他和几个兄弟姐妹都是半工半读。他到美国时叫马尔库斯•罗斯科维奇,只会说俄语和意第绪语,边当报童边上了五年语法学校后,三年读完中学。这期间他还抽空自学钢琴和曼陀铃,在当地一家艺术学校上几节画画课,同时积极参与当地工运。他喜欢社会学和文学,喜欢辩论,支持自由派和无政府主义,他觉得以后自己会成为工人运动的组织者。进耶鲁后他不怎么爱上课,但数学极好——他的新志愿是做一名工程师。又和几个同学办了份讥讽时弊的小报,还参与了许多戏剧表演活动。一年后,他的奖学金停了。1923年,罗斯科维奇辍学离开了纽黑文,来到他向往已久的纽约,打过许多不同种类的工。1924年他回到俄勒冈波特兰市,在詹妮佛•迪伦的剧团里做演员。迪伦的丈夫克拉克•盖博也在这剧团,据罗斯科说,盖博是他的B角。很快,罗斯科维奇离开了剧团,迪伦和盖博夫妻两人去好莱坞闯世界。以后,罗斯科维奇不再演戏,可是戏剧性却始终萦绕在他的作品中。

罗斯科维奇刚去纽约时,溜达去一个画室,他一朋友那在上学。一群人围着一个裸体模特画素描,罗斯科维奇顿时感到这是他可以干一辈子的事儿。就这样,他开始去艺术学生联盟上人体课。1925年,他又回到纽约,决心以画画为终身职业。多年后他说:“我成为画家是为了把画画提升到音乐和诗歌的高度。”

经济大萧条中,罗斯福新政的项目之一是由召集全国艺术家进行“联邦艺术工程”(Public Works Art Project)的创作。罗斯科维奇得到了工作,工作中他认识了一些同事:戈特利布,德库宁、波洛克、高尔基、纽曼、巴齐奥特斯,都是和他一样踌躇满志而前程未卜的年轻艺术家。到40年代他们还混在一起,常在罗斯柯的公寓里聚会,后来在美术史里他们被叫做“纽约画派”或者“抽象表现主义画派”。

1940年,马尔库斯. 罗斯科维奇变成了马克。罗斯科,这是经纪人的意见。重新打造自己的身份在新移民艺术家里很常见,去掉旧日印迹,便于融入主流社会;去掉冗长的尾音,便于进入人们的记忆。比如亚美尼亚出生的画家沃斯塔尼克。马努格。阿朵杨(Vostanik Manoog Adoyan)在31岁的时候改名为阿希尔。高尔基,适当的时候可以自称是那位马克西姆。高尔基的亲戚。不过俄国人只是罗斯科身份的第一层皮,正如他生活了几乎一辈子的美国不过给予他第二层皮。骨子里,他永远是流离失所的犹太人。

30年代的美国画坛风气还相当保守,爱德华。霍普式刻画城市风景和市民生活的现实主义是主流。罗斯科在30年代的画,未脱习作的青涩,却体现出很强的把握形和色彩的能力,往往用大片色彩涂抹构造出弥漫着微妙色调的空间,创造出一种独特的既抽离又可触摸的人物-地面关系。1938年的《地铁景象》,有蒙德里安式的对几何抽象、形而上的追求,灰蓝、灰绿和土黄的调子,洋溢着着蒙德里安所没有的湿润、诗意和情感。这幅画是罗斯科从具象往抽象的过渡。

1931年,纽约举办了第一次超现实主义作品的展览,罗斯科维奇也在观众之列。他后来结交恩斯特等超现实主义画家,对他产生更深刻、直接的影响。从1938到1946年,罗斯科的创作中出现了大量的符号和仪式,来自神话和远古时代,或是艺术家的意识深处。他比恩斯特抽象,比米罗富于质感、富于修养,比夏加尔单纯。罗斯科象一块巨大的海绵,贪婪地吸收一切影响,试验新的技法,企图把所有的启发和感受都融到手上的这一艺术形式中。

二战把欧洲变为一片焦土,精神上也是如此。文化名人们都跑到美国。美国的房子太大,咖啡太难喝,能呆住的地方只有纽约。1942年,唐吉、恩斯特、夏加尔、莱歇、布雷顿、杜尚、蒙德里安先后来到纽约。达达运动、立体主义、超现实主义、抽象主义、野兽派、表现主义花事渐了,而新的艺术运动在意外获得精神肥料的纽约萌芽。

正在拍卖马克·罗斯科(Mark Rothko)的作品“Orange,Red,Yellow”

纽约抽象表现主义所传承的是源于19世纪末的德国表现主义,追求精神气质的奇崛。蒙克、凡高按照艺术风格和所体现的时代精神都属于表现主义画家。表现主义画家多用经过扭曲、概括、变形的具象。同时,纽约抽象表现主义画派也受到20世纪初在巴黎、柏林产生的灌注了浓厚智性主义的抽象艺术、立体派艺术的影响,以及超现实主义的熏染。超现实主义反对理智而凸显潜意识、无意识,其实还是知识分子的游戏式的革命,或者革命式的游戏。多种源流汇聚纽约,形成了海纳百川的格局和大气象。偏偏战后的纽约又是世界性的艺术赞助中心:政府、实业界、艺术商人。一切都期待着大作品的诞生。

罗斯科家里的聚会总在讨论哲学,绘画材质和新的绘画语言,讨论最新的实验结果。在这样一个被野心和信念烧灼得热烘烘的精神烤箱里,他们象一堆煤球似的一块烧,彼此供给光能热能。1950年前后,出现了一个集体开窍的神奇场景,每一颗小煤球都腾地红了亮了,放射出具备强烈个性风格的光彩。波洛克、罗斯科、纽曼、德库宁都在这一时期画出了可以让他们进入美术史的作品。纽约的现代艺术博物馆和大都会博物馆给他们办展览,为美国当代艺术的曙光欢呼。艺术评论家格林伯格发表文章,分析抽象表现主义的源流。光明的前途就在眼前。他们中最有才华的阿希尔高尔基却没等到这一天。1948年,他妻离子散,患了癌症,车祸导致画画那条胳膊麻痹,画室失火是最后一根稻草,于是年仅44岁的他上吊自杀。

怎样用简单的形式表达复杂的思绪,是抽象表现主义的核心话题,也是纽约画派的共同课题。波洛克的滴画和行动绘画走的是一条路, 罗斯科和纽曼走另一条路——他们要用大块的色彩创造超凡的直接性,以压倒人们的感官。罗斯科和戈特利布在《纽约时报》上发布宣言。“我们选用扁平的形,因为它们能摧毁幻象,揭露真实。” 罗斯科的作品以1947年为界,走向大色域的创作。他的画面日益单纯。他稀释油彩,象画水彩那样画油画。他尝试大块的色彩,有建筑意味的竖构图,和蕴含风景意味的横构图。

1949年,罗斯科的突破来临了。在他的竖构图中,方形的色块似乎漂浮到表面,有如他早期具象画面上漂移在地平面上的人物。半透明的色块里似乎蕴着光,这一方面是细密如羽绒的笔触造成的效果,另一方面是因为材料。油画要用胶打底。罗斯科用兔皮胶熬热,加入颜色,搅匀。然后迅速用大刷子在画布上涂出平滑的颜色底子。色块的油彩颜色里加松节油稀释,用大刷子薄薄的涂上去,就产生了丝绒般的光泽。他快速地刷,色彩边界模糊了,融入到背景中。他不断调整沾染的技法,使稀薄油彩渗入画布的纤维,使最底层的调子时而从最顶层的颜色中隐约浮现,使人感到在画布深处似乎隐着光,向画面的各个角落弥漫。这一时期,罗斯科用鲜亮的粉红,苹果绿,和温暖的土地色系:橙红、柠檬黄。如1954年的《红上的蓝,黄,绿 》。红黄底子上水平并置端正清澈的蓝色,饱满透亮的黄色,圆润凉爽的绿色,在色块边缘,安排了一窄条更亮的色带,使画面产生一个轻盈跳脱的瞬间。开扬而稳定的结构里充满细腻的变化,有佛罗伦萨文艺复兴建筑那样的端严华丽和通透清新。

尺寸是重要的,而且越来越大。他在1947年的作品最小也有一米见方。在1948-49年之间的作品18号,高一米七,宽近一米四,这是他这一阶段作品里中等偏大的尺寸。1949年后,出现高两米、甚至三米的巨型画面。1958年,他搬到新画室,那地方曾是一个YMCA青年旅馆的健身房,高而空旷。他着手进行西格拉姆大楼四季餐馆订购的壁画,高、宽都在两米五左右。为什么要画大画。罗斯科对此有清晰的解释:“历史上,大画总是很崇高宏伟的,而我恰恰想画体现私密感和人性的大画。画小画、或面对小画的时候,人把他的经验外化了,用一种俯视的角度观看,或者象用缩小的透镜看。但当你画大画,你被包纳在其中,它不是你能随意差遣的。”然而这组壁画是他从未画过的规模。

1958年,现代主义建筑大师密斯。凡•德罗和菲利普•强生设计的38层西格拉姆大楼在纽约公园大道375号落成,迄今为止仍被认为是国际主义风格最精美的作品以及纽约市地标之一。大楼底层的四季餐厅是纽约最有势力的人就餐的场所,第36号座位依然为密斯大师保留着。室内设计由大楼的总规划、西格拉姆总裁的女儿菲利斯•兰伯特和菲利普•强生操刀,追求低调的豪华。餐馆里有水池、植物、石头、金属、和殿堂级的艺术品收藏。较小的厅里选了波洛克的画《蓝色柱子》,而正厅里最显赫的挂画位置,经纽约现代艺术博物馆馆长阿尔弗雷德•巴尔推荐,将留待罗斯科创作。

罗斯科第一次接到这样大手笔的订单,这在抽象表现主义画家群里也是头一份。他首先想到的是古典。1950年,经济稍宽裕以后,他和妻子女儿游历了意大利。佛罗伦萨城里,米开朗琪罗修建的美第奇图书馆里重重的方形窗棂和菱形主题浮现眼前,浓郁得使人窒息。罗斯科说:“人感到被封锁在这空间里,门窗都被砖封上了,恨不得把脑袋摁在墙上。”罗斯科想用他的巨幅画布系列重构这么一个空间。对他的意图,存在着三个版本的阐释。

第一个是泰特博物馆的官方说法:罗斯科壁画重新阐述了四季餐馆的建筑格局——“重新”二字委实可圈可点;第二个是媒体的揣测:罗斯科厌恶密斯和他的现代主义风格,因此要用绘画来颠覆周边的建筑空间;第三种是罗斯科亲口对《哈泼》杂志说的:“我以恶毒的意愿接下这合同,这餐馆是纽约最有钱的杂种们来吃饭显摆的地方,所以我要做一个让杂种们食不下咽的东西。他们最好拒收,那才是对我的最高恭维。”

在伦敦泰特现代美术馆看过罗斯科这组壁画后,就会知道,三种说法都不假。现代主义风格标榜冷静疏离、清高低调、极简的华丽。罗斯科也许打算用血和肉的浓重腥味揭穿现代主义风格那干涸的血管,彰显出所谓低调的华丽不过是花样翻新的矫揉造作。专为这组壁画辟出的厅内,平均高度在两米五左右的九幅画低低的悬挂着。按照罗斯科的建议,墙是偏红和琥珀色的暖白调子,画幅离屋顶不超过六英寸。但博物馆把光线调到晦暗,这与罗斯科所要求的普通日照光线不符。黯淡的光线使栗红色为主调的画面更震颤人心地浓得化不开,如果坐在房间中央的长条木凳上,想起的会是招魂九歌,以及人类历史上那些最溃烂见骨的时刻。1960年,罗斯科把这组画捐给泰特现代美术馆的条件,是“这组画必须有单独的房间陈列,永远不能和其他作品,甚至是我的其他作品放在一起,只有这样才与这组画所能传达的全部创痛和壮阔相符”。罗斯科和其他画家的区别在于,尺寸,空间,气氛是他作品的必要构成,他创造的是一个气场,一个在瞬间可触可感的灵魂空间,一组具备音乐性、建筑性和色彩的史诗。

1964年 罗斯科在画室

罗斯科为这组史诗式的画下了大功夫。大幅的画布必须迅速上底色,避免局部干燥程度不同所导致的色差和不完整感。他和助手两人,一人在梯子上刷上半部分,一人刷下半部分。然后他再用稀释的油彩在底色上薄涂。每幅画上只两个颜色,单纯而直接。横构图的画布上,方框代替了早期的实心方块,背后有如隐藏着通道和回廊,又似连接着另一领域的门户。

他开始是用橘黄和棕色。一共做了三个版本共二十七幅。泰特现代美术馆的是最后一个版本,是最深沉的栗红色与红、黑调子。

1959年,作品完成了。罗斯科在四季餐馆订了俩座位,和太太一起去吃晚餐。吃完饭,罗斯科有了个决定,画不给餐馆了,钱如数退回。他对助手说:“花这个价钱吃这么一顿饭的人压根儿不会看我的画。”眼下在四季餐厅吃一顿包括白松露意大利烩饭、龙虾、甜点在内的晚饭约摸人均340美元上下。五十年前的价格也使左翼无政府主义分子罗斯科感到“资本主义的每一个毛孔里都流着血和肮脏的东西”。于是,三组画,分别捐给泰特现代美术馆、日本千叶的川村纪念美术馆、美国华盛顿特区的国家美术馆。

罗斯科感到需要和外部世界沟通的时候,一般都是要提出严正抗议的时刻。1957年,他写信给艺术新闻,抗议德库宁的太太伊莲•德库宁在文章里把他和克莱因的作品归为行动艺术:“作者本人就是艺术家,应该知道贴标签其实就是涂脂抹粉。无论对行动一词做怎样的阐释和引申,我的作品从外观到内质都和这词毫无关联。。。一切都应该最终在作品中得到裁决。” 1959年,他写信拒绝了颁给他的古根海姆国际艺术奖美国区大奖,说:“我期待这样一个时代的到来:荣誉是为了褒奖一个人的终身成就,而不是把作品引诱进竞争领域。”为人狂且狷的罗斯科不是社交花蝴蝶。他身边就是与他共同经历二十年艺术生涯的朋友们和太太梅儿,而朋友们一个个死去了。1948年高尔基自杀。1953年5月,54岁的汤姆林去长岛波洛克的家里参加派对,回家后第二天就进了医院,心脏病突发而逝世。1956年8月,42岁的波洛克死于车祸。1962年,34岁的克莱因心脏病死于巴黎。1963年,51岁的巴齐奥特斯去世。1965年,大卫史密斯死于车祸。

让我们回到1969年的冬天,东69街罗斯科的画室。在摊了一地的画里,马拉默德看到一张黑色的方框,大概是二乘三英尺,黑色被一块三、四英寸的明亮水蓝打破,象黑夜里射入一缕光。水蓝色不规则地泛起棱角,与罗斯科以往的画都不同。马拉默德疑心这画可能对罗斯科有特别的意义。罗斯科刚告诉他已经离开了妻子梅儿,他患了严重的抑郁症。也许这张画意味着郁结心绪正开始重新泛起希望,没准就是他唯一不愿意卖掉的那张。

“这张。”

“这张不卖。” 果然被拒绝了。罗斯科建议他把另外两张栗红色和黑色带回家给安看,“卖给你是六千美元两张。”

马拉默德把画装在纸筒里,带回家给安看。两人都认为这画不能代表他们心目中的罗斯科。那么就寄回给他,按罗斯科指示,每张画按一万二千美元单价投保。当年12月,马拉默德邀请罗斯科参加一个派对,罗斯科答应了,却临时来电话,表示这次不能赴约,下次有请必到。马拉默德说:没有下次了。

1970年2月,马拉默德参加了罗斯科的葬礼。罗斯科的脸被刮得干干净净,戴角质圆眼镜,穿黑正装,躺在棺材里。朋友们站着窃窃私语。画家卡尔施拉格说:如果他不是病得厉害,绝不会自杀的。罗斯科太太梅尔对马拉默德说:很高兴你能来。

前一天,她致电邀请马拉默德,马拉默德不愿意去。梅尔说:你还记得1961年的那个晚上吗?我们坐在‘文化领袖’大巴上,一切都那么好。

|