安格尔(1780—1867)是法国继大卫之后最着名的古典主义画家,同时也是那个时代法国画坛盛行的东方题材的追随者。如果说在德拉克洛瓦那里,东方题材和浪漫主义的联姻是因为它们在追求异国情调的视觉意志方面有所吻合,因而显得不是太过突兀,那么在安格尔这里,东方题材和古典主义的结合就是一种矛盾性的纽结,因而有着更加值得关注的别样意味。

安格尔的东方情结

在19世纪的法国画坛,东方题材的绘画简直就是一个产业,从一流到三流画家都跻身其中。为什么专选安格尔来讨论这一题材呢?

诺曼·布列逊说,安格尔属于那种想要通过不断的“援引”或挪用传统来成就自己风格的古典主义画家。作为大卫的高足,在其画室近十年的学徒生涯让他从技法到精神气质都习得了古典主义的精髓:追求内心的超然和自我克制;追求以精神化和抽象化的线条与造型来制造纯粹的绘画性。但与老师喜欢在马拉、苏格拉底、荷拉斯兄弟的“牺牲”或英雄主题中通过激情的克制和精神的升华来转移受到压抑的本我能量不同,安格尔更为热衷于恋物化的对象表征和技巧呈现,热衷于通过幻象式的女性人体来缓释内心的冲突和焦虑。

安格尔不只是大卫的追随者,他还是拉斐尔的信奉者、意大利文艺复兴绘画传统的守护人、学院派艺术的最高裁判官。这些身份对于他都算得上名实相符,它们无一不意指着这样的艺术品格:讲究秩序、克制过度的激情、庄严的格调和高雅的趣味。而19世纪的东方主义绘画代表的恰恰是另外的东西:异国情调、亢奋的情欲、暴戾的激情、奢华与放纵、海市蜃楼式的幻念、恋物式的殖民凝视。因而,作为那个时代最着名的古典主义画家,安格尔的东方主义一定别具意味,不管他是用古典主义的秩序去矫正东方主义的滥情,还是用东方主义的情调去调节古典主义的冷峻,两者的图像纽结都将产生一种陈仓暗度的暧昧,都会在画作中留下褶皱般的裂隙,而那里正是隐秘欲望的栖身之所,是欲望得以运作的剩余物和支撑物。总之,相比起同时代的其他东方主义画家,安格尔的东方主义在意指功能上无疑隐含有更为复杂含混的、充满语义滑行的延宕性。

讨论安格尔东方题材的绘画,有两个事实不容忽视,因为它们可以最好地见证安格尔的东方情结。首先,安格尔一生从未踏足包括北非在内的“东方”,却画了东方题材,就视觉东方主义的“东方”本来就是“想象的”东方而言,这本身就深具意味。其次,更具意味的是,东方题材在安格尔的创作中不是偶尔为之,而是以不断重复的方式贯穿他作为画家的整个生涯。从1808年开始的“浴女”系列到1814年开始的“宫娥”系列,从1834年开始的“安条克与斯特拉托尼斯”系列到1862年的《土耳其浴室》,同属东方题材所贯穿的这一漫长的创作史就像安格尔用来建构其画面秩序的主线条,勾勒出了一幅独特的视觉东方主义图谱。安格尔用东方图像来串联其创作的各个生命期,这当中固然有委托人或市场需求的因素在发挥作用,但作为一位信奉伦理克制的古典主义画家,以这样的方式进行欲望投注无疑会产生某种视觉延宕的效果,因为他的东方既是色欲化的,又是去色欲化的,他想通过古典的、美的幻象的升华作用来舒缓、抑制内心的欲念,使文本如同“视觉装置”一般具有了调节和启动欲望的双重功能。

浴女系列

从1797至1806年安格尔都在大卫的画室学习和创作。1801年,他凭着《阿喀琉斯会见阿伽门农的使者》赢得罗马大奖。按照惯例,获得罗马大奖的人可以公派到罗马的法兰西学院学习。1806年,安格尔终于得到了这个机会,他作为画家的独立生涯由此开始。在罗马,与意大利文艺复兴大师尤其是拉斐尔的作品的亲密接触,让安格尔对理想形式的探索获得了新的方向,其结果便是他的第一件女性人体作品:《浴女半身像》。

浴女半身像 布面油画 51cm×42.5cm 1807年 法国巴约讷市波纳特博物馆藏

《浴女半身像》是安格尔追随拉斐尔的道路所画的第一件作品,浴女头上那个极具装饰性的头巾就是取自拉斐尔的作品《弗那里纳》(1518)和《椅子上的圣母子》(1513—1514),此后他所有的浴女图都保留了这个标识。

在这个半身浴女像中,古典主义的线条和质感与画面赫然在目的色欲化特质相得益彰,这已经是一种色欲化的古典主义。在这里,只有洗练的线条和温煦的色调,人体是温暖的、柔软的,它们支撑着一个色欲化的观看场景:画中人物侧身背朝观者,这一侧身的人体展示虽然使得左臂、乳房到下腹的线条褶皱可以尽情呈现,但它无疑也是一个暴露机制,一个建构观看的机制,人物略显惊恐的神态更加强化了一点,它暗示了一种视觉的在场。

半身像的人体研究还是探索性的,但第二年画家就用一幅浴女全身像宣告了探索的完成。这就是着名的《瓦平松浴女》。

一个刚刚洗浴完毕的女人背朝观者坐在床沿上小憩。与半身像不同,她的头不再转向观者一边,而是向里看着床的另一边,这一细部修正建构的是完全不同的视觉情境:现在,她对背后观者的凝视全无察觉,她与画外的目光不会发生邂逅,她只是沉浸在自己的世界里。但预设的窥视者/观者的位置并没有被取消,背部躯干的展示性其实就是建构观看的视觉性机制,密闭的空间进一步强化了观看的窥视特质。虽然浴女所处的空间略显逼促,但画面左侧下垂的帘幕半收起或者说半掀开的状态还是十分有效地建构了空间的纵深,这其实也是一个视觉的纵深,就俨然画外或者说靠近观者的这一边有一扇门,视觉在向密室瞥视的瞬间被裸呈的人体所捕获,它凝注于这个幻境般的场景,帘幕背后还在流水的浴池以及散落地上的绣有红色图案的拖鞋更为这个探视增添了些许情色意味。

安格尔 瓦平松浴女 布面油画 146cm×97cm 1808年 巴黎卢浮宫藏

但这种色欲化因为古典主义的图绘技术而一定程度地受到了抑制。人体是用优美、流畅的线条勾勒出来的,轻微转动的脖子、挺直的背部、自然交叉的双脚,全被起伏的线条包裹着,没有一丝欲望的外溢。左侧垂直的帘幕、布幔的褶皱和布幔表面由此而形成的暗影,与右侧人体流畅的曲线、富于弹性的光滑躯体及其表面散发出的温暖柔和的光晕效果,恰好构成一种对比;而在同样有着光滑质感的躯体和白色床单之间,又形成了暖色调和冷色调的对比。这些古典的手法极为充分地展现在画布上,它们以自身的严谨语法构成了一种展示性,它们甚至于比那个人体更具有展示性。欲望化的观者在此所看到的只是人体的诱惑,但技艺的品鉴家就能够看到技艺本身,看到人体、布幔和床单在视觉并置中呈现的单纯绘画性的一面,安格尔就是以这样一种矛盾的纽结来证明古典主义的视觉抑制功能。

1824年,安格尔结束了漫长的意大利之旅返回巴黎,并以《路易十三的誓愿》作为献礼参加同年的官方沙龙,作品大获成功,得到官方认可。艰难的岁月终于过去。第二年他当选为皇家美术院院士,随之而来的是大量的订单,画家开始复制自己以前的作品。1826和1828年,他先后复制了两件《瓦平松浴女》,1864年,他又用水彩复制了一次。人们把这三件尺幅比较小的作品都称作《小浴女》,其中两件藏于法国,一件藏于美国。

安格尔 小浴女 布面油画 61cm×46cm 1826年 华盛顿菲利普斯艺术陈列馆藏

安格尔 小浴女(又称“后宫内景”) 布面油画 35×27cm 1828年 巴黎卢浮宫藏

安格尔 小浴女 水彩 24×34cm 1864年 法国巴约讷市波纳特博物馆藏

虽然是复制品,但在诸多方面与原作已经有了本质的区别。现在不是一个浴女,而是一群浴女,“瓦平松”的那个浴女被复制在前景中充当主导:照样是背对观者坐在那里沉思;照样是头上戴着拉斐尔式的头巾;照样是衣袍、拖鞋未及整齐。但真正值得注意的是内景的设置:《瓦平松浴女》的空间内景还是抽象的,并无太多地域文化的暗示,虽然帘幕和床单边沿的图案在前景的视觉横贯已然散发出一种东方式的宁静;而在三件《小浴女》中,现藏于华盛顿菲利普斯艺术陈列馆的那一件把场景从室内移到了户外,其他两件照样是内景,但已从隐秘的私人空间换到了公共空间。并且除华盛顿那一件以外,其他两件都明示了场景的东方特质,它们不是一般的公共浴室,而是东方后宫的浴室,卢浮宫的那一件原本的名称就叫“后宫内景”。

从“瓦平松浴女”到1826年的“小浴女”是空间被具象化的过程,而从1826年的“小浴女”到1828年的“后宫内景”是内景空间进一步被东方化的过程。至于1864年的那件水彩复制品,场景已经完全是东方化的,且宫女们的形体语言比1828年的那一幅要更为丰富,情色意味也更浓。更重要的是,水彩“小浴女”其实是对同时期完成的另一件浴女图的“引述”,那就是被视为安格尔浴女图巅峰之作的《土耳其浴室》。

安格尔 土耳其浴室 布面油画 直径108cm 1862年 巴黎卢浮宫藏

1848年,那不勒斯王子委托安格尔画一幅后宫主题的作品,在这个时候,这一主题已经是一种时尚。安格尔直到1859年才最终交付。但画作很快被退了回来,因为王妃对它过度的情色表现十分不满。1862年,安格尔完成了修改,仅仅就是把画框从以前的方形改为现在的圆形,但这一改动无意间建构了一种新的观看方式:方形画幅的“展示性”现在变成了观者视角的“窥视性”,那个圆框就像一个窥孔、一个从外向里窥看的窗口。

按安格尔自己在日记中的说法,《土耳其浴室》的创作受到了玛丽·沃特利·蒙塔古夫人(1689—1762年)的书信的启发。蒙塔古夫人出生于英国贵族家庭,1716年,她随丈夫出使奥斯曼帝国,回国后她用书信体的形式描述了她在土耳其的所见所闻,其中特别详细地描述了她在公共浴室里看到的东方妇女毫无戒备的裸体呈现。这一描述在欧洲十分流行,被认为是对东方妇女日常生活真实而客观的再现。蒙塔古夫人的书信也被译成法文,安格尔在笔记本里摘录了其中记述浴室场景的部分。

照例是从背面再现取自拉斐尔画作中的头巾,照例是以“瓦平松浴女”作为画面主导,且照例是封闭的内景,但人物形态更加生动多样。十余个裸体土耳其女人姿态各异地被排在一个水池子周围:有坐着的,有站着的;有半躺的,也有全躺的,还有斜倚的;有伸懒腰打哈欠的,有抽烟喝咖啡的,还有相互抚慰的。前景中那个背对观者的“瓦平松浴女”坐在地上弹曲,背景两侧有两个女子,一个——她的头上也裹着拉斐尔式的头巾——站在那里抱臂沉思,一个在展示优雅的舞姿,这三个人构成了一个倒置的三角;而来自观者方向的光源在室内形成了由明到暗的过渡,“瓦平松浴女”处在最亮处,以她为中心的形象群和背景暗处的形象群界定了一个空间深度:倒置的三角和明暗的过渡,再加上圆形画框,都起到了为观者建构一个窥视性视觉结构的效果。

从《女子半身像》到《瓦平松浴女》再到《土耳其浴室》,虽然贯穿着一个基本的主题性动机,但图像的意指效果却在一步步发生转移,从古典主义的形式探索到东方化的场景再现,这个转移固然是时代的视觉意志使然,也是安格尔的东方情结的逐步突破和自动呈现。

宫娥系列

与浴女系列是在不断的重复或复制中添加东方元素不同,宫娥系列一开始就是东方化的,它的复制不过是局部的修正,但从它的图像演变中同样可以看到那个位移:从古典主义的展示性向殖民凝视的位移。

1813年,拿破仑的妹妹、那不勒斯王妃卡洛琳·波拿巴(1782—1839)委托安格尔画一幅躺着的女子图。第二年,这幅画就完成了,它就是现藏于卢浮宫的《大宫娥》。

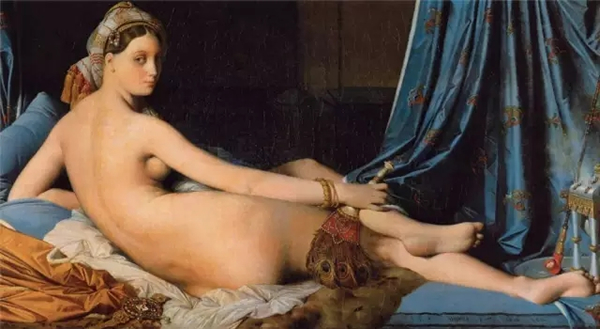

安格尔 大宫娥 布面油画 91cm×162cm 1814年 巴黎卢浮宫藏

“Odalisque”(宫娥),这个词在西文中特指奥斯曼土耳其后宫的宫女,其所引发的联想是与西方世界对东方后宫的色欲化想象联系在一起的。就是说,安格尔在此为色欲化的想象设置了一个启动装置,只是这个装置有另一种区隔功能,那就是对种族他者的区隔,后者是作为被看的对象而置于可见性之中。

值得我们注意的是,这幅画的委托人是一个女人,并且不是一个普通的女人,而是拿破仑的妹妹,是不勒斯王国的王妃。那么,这个女委托人何以委托安格尔画这样一件极具色欲意味的作品呢?也许是为了讨好她的丈夫,也许是为了自娱,但真正的缘起在别的方面。

法国革命后,上流社会的女委托人委托艺术家给自己画裸像是一种时尚,并且这些女委托人相互之间还会形成竞争和攀比:你请这位艺术家画了一幅这样的裸像,那我也要请他或别的人画一幅与之有所区别的裸像,由此,不同作品之间通过相互的“引证”或参照形成了一个对话的链条,卡洛琳的委托就是这个对话或攀比的产物,作为其参照的是当时两件极为有名的作品:大卫的《雷卡米埃夫人像》(1800)和意大利新古典主义雕塑家安东尼奥·卡诺瓦(1757—1822)的大理石雕像《扮成胜利维纳斯的宝琳娜·博尔盖塞》(1804—1808)。前者的委托人是巴黎沙龙女王、波拿巴家族的好友雷卡米埃夫人,后者的委托人是卡洛琳的姐姐宝琳娜·波拿巴。

大卫 雷卡米埃夫人像 布上油画 173×243cm 1800年 巴黎卢浮宫藏

安东尼奥·卡诺瓦 扮成胜利维纳斯的宝琳娜·博尔盖 大理石雕塑 160cm×200cm 1804—1808年 罗马博尔盖美术馆藏

在大卫的《雷卡米埃夫人像》中,画家“引述”了自己此前创作的《苏格拉底之死》(1787)的某些元素:古典式的床榻、古代铜灯、白色长袍、踏板、素朴的背景,正是它们奠定了作品的古典基调,沙龙女王的理想气质——端庄、优雅、有涵养等——就在这样的基调中、在这种符号指涉中得到了凝定。同样地,在卡诺瓦的宝琳娜雕像中,采用的也是这种符号语言:嵌有古典装饰的床榻、罗马式的白色袍子、古典的头饰、女神维纳斯式的摆姿,甚至裸体的呈现形态都是古典式的。但由于这是一个现实人物的裸体,神话学面纱的撤除使得对女神的这个扮演变成了一个色欲化的过度行为。卡洛琳的委托乃是对雷卡米埃夫人和宝琳娜的效仿,宫娥的人体呈现正是雷卡米埃夫人的侧身和宝琳娜的裸体的合成。

如同浴女系列一样,《大宫娥》的图像修辞也存在一种表里的互褶,那就是古典主义的形式结构和东方主义的欲望投注的相互支撑。

对于古典主义的形式结构,可以从三个方面来看:线条、色彩和画面配置。

首先是线条。整幅画布满相互呼应的曲线,自上而下:头巾形成的封闭曲线、圆润的乳房的轮廓线、腰部和大腿的曲线;自外往里:伸展的右臂右腿与蜷缩的左臂左腿构成了反向的线条运动;自左往右:从颈脖到胯骨到右腿的曲线与帷幔的褶纹形成了平行的线条运动,并构成对整个画面的主导。毫无疑问,这是古典主义理想线条的一次集中演练。

接着是色彩。如同线条的运动一样,色彩在画面中也以一定的节奏运动着。例如,沿人体脊柱自内而外,玫瑰色在身体的表面渐渐地扩散弥漫,直至宫女的脸部;帷幔的蓝色自上倾泻而下,然后从右向左延展,直至左边的边缘。整幅画中,人体的黄色和帷幔的蓝色为色彩主导,白色、蓝色、红色和黄色的碎片跳跃于其间,造成了一种细部极为丰富而整体又极为协调的视觉效果。

再有就是画面配置,亦即画面中人体和环境的关系。在人体的四周,我们看到了物和图饰的堆积:帷幔上的装饰性图案和褶纹、阿拉伯风格的水烟筒和首饰盒、孔雀羽毛扇、手腕上的珠宝、床上的白色纱巾和黄色披肩、散乱的饰品、头巾和佩戴着珠宝的头饰,这些都以极度写实主义的风格描摹出来,在人体外围形成了一个包围圈。与之相对应,人体却以极度简约、抽象的线条被结构为一个自足的在场,毫无遮盖的裸体呈现就好像是被隔离了一样,它被展示在那里,只是为了被观看,而它是不会从那个幽闭的空间里走出来的,虽然眼睛看着画外观者的一边,但面部表情的漠然、身体的非交流状态阻隔了画中裸体的诱惑性,它没有自我展示,而只是被展示。它是纯粹的观看对象,是纯理智直观的美的对象,也是被幻化的对象。就像商品橱窗里的展示物一样,漫射的光线把身体呈现为触目的在场,背景的幽暗则把床榻变成了一个展示台。

最后再说一下这件作品的意识形态缝合功能。一方面,我们在这件作品的图绘技法上看到了纯正的古典主义,优雅的线条,严谨的细部描画,光滑的织品表面,富于质感的人体肌肤,等等,这一切都构成了精湛技法的展示。但另一方面,如前文所言,“Odalisque”这个主题词暗示了一种特定的政治意涵,它会让人产生“东方性奴”“东方后宫”“性幻想对象”这样的联想。加之散布于人体周围的一系列想象的、充满异国情调的后宫内室用品以及宫娥斜卧的东方式床榻,还有人体表面和丝绸织品在触感上的转喻性并置,都透出一种色欲化的特质。因而,在此被凝视的不只是一个普通的女性人体,而是代表着东方的一种生活结构。通过古典技法和东方想象的这一嫁接,种族政治被缝合到了图像的缝隙中,确切地说,是被缝合到古典主义的缝隙中,图像本身则变成了见证和生产殖民凝视的一个意识形态“机器”。

如果忽略其中的东方元素,《大宫娥》在艺术上还属于纯正的古典主义,而创作于19世纪40年代的《宫娥和女奴》就是完全的东方主义,是用仿古典的结构呈现的东方形象:东方的题材、东方的后宫场景、东方的人物形象,总之,安格尔的东方想象在此获得了最为充分的展示。

安格尔 宫娥和女奴 布面油画 72cm×100cm 1840年 剑桥福格美术博物馆藏

安格尔 宫娥和女奴 布面油画 76cm×105cm 1842年 巴尔的摩沃尔特斯美术馆藏

《宫娥和女奴》共有两个版本。现藏于剑桥福格美术馆的那一件是由画家本人单独完成的,而藏于巴尔的摩沃尔特斯美术馆的那一件是由画家和他的学生一起按第一版修改复制的,两件的差异主要在背景部分:1840年版是一个封闭的室内空间,1842年版的背景则是一个敞开的庭院。

画面前景是正面朝向观者的斜卧的宫娥,宫娥的这个卧姿取自同门师兄安-路易·吉罗代·特里奥松(1767—1824)的神话作品《恩底弥翁的永睡》(1791)。但两者在人体的表现力上大相径庭:吉罗代的男性人体具有雕塑感,是美的形式,而安格尔的人体是平面性的,是富于吸引力的形式。宫娥如凝脂一般的肌肤,慵懒的神态,裸呈的身姿,使得整个身体充满了色欲化的视觉特质,不像恩底弥翁的身体是爱的身体。

把安格尔的这件作品和德拉克洛瓦的《闺房中的阿尔及尔妇女》(1834)做一比较可以带给我们一些启示:同样是再现东方妇女生活的内室,同样呈现了躺着、坐着和站着的不同身姿,同样有黑人奴仆,同样是东方异国情调的表达,但在浪漫主义者德拉克洛瓦那里,采取的却是写实性的笔触,这尤其见于他对光影的表现,而在古典主义者安格尔那里,虽则背景的描写也是写实的,整体画面却传达出梦幻般的情境。这一差异的根本在于:德拉克洛瓦是用“真实之眼”再现东方,而安格尔是用“欲望之眼”窥视东方,前者的“求真意志”和后者的“快感意志”造就了不同的画面风格。

禁忌之爱

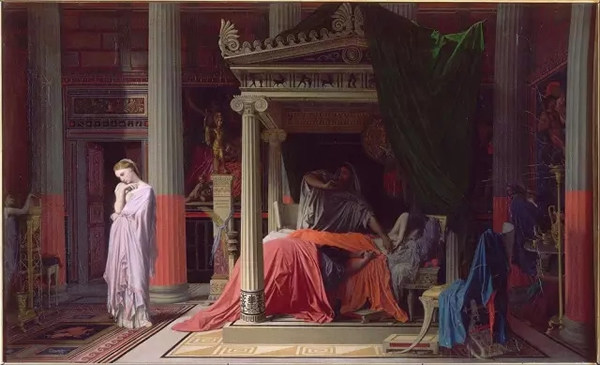

1833年,奥尔良公爵费迪南德·菲利普(1810—1842)委托安格尔和德拉克洛瓦阵营的历史画家保罗·德拉罗什(1797—1856)以安条克和斯特拉托尼斯的故事为素材各创作一件作品。毫无疑问,这个委托有点坐山观虎斗的意思,但安格尔还是接受了,因为他本人对这个主题本来就十分热衷。1834年,安格尔在罗马完成了作品的初稿,但他对这一稿似乎并不满意,1840年,他干脆抛开未完成的第一版,重新创作了一版。两版的尺寸和比例皆有不同,但作品基调并无根本改变。

安格尔 安条克与斯特拉托尼斯 布面油画 57cm×98cm 1840年 法国尚蒂伊孔代美术馆藏

安条克与斯特拉托尼斯的故事见于罗马作家普鲁塔克(约公元46—120)的《希腊罗马名人录》:马其顿王亚历山大死后,他的部将塞琉古继承了他在中西亚的大部分领地,建立了塞琉古王朝,是为塞琉古一世。塞琉古和他的波斯妻子生有一子,名叫安条克。妻子去世后,塞琉古又娶了年轻貌美的斯特拉托尼斯。没想到,安条克王子爱上了年轻的继母,这个禁忌之爱让安条克深感绝望,他决定绝食自杀。塞琉古请来宫廷医生为王子看病。名医很快觉察到了病因所在,但不知道爱的对象是谁,于是他一直待在房间里观察王子的情绪变化。医生发现,当斯特拉托尼斯前来探望时,安条克就会出现异常的情绪反应。医生把结论告诉了国王塞琉古。为了挽救儿子的生命,塞琉古最后把年轻的王后送给安条克做王妃。

这是一个东方宫廷的畸恋故事,自然会激发人们无边的艳情想象。实际上,18世纪末、19世纪初的法国绘画也经常以这个故事作为主题,其中大卫曾凭着它获得1774年的罗马大奖,然后大卫的学生竞相创作这个主题。

大卫 安条克与斯特拉托尼斯 布面油画 120cm×166cm 1774年 巴黎国立高等美术学院藏

对照大卫和安格尔的主题再现:两人都呈现了斯特拉托尼斯探望病人时的情景,且都抓住了御医发现秘密的那个瞬间。但大卫着力表现的是对真相的指认,御医手指着斯特拉托尼斯,指证说:“就是她!”而安格尔强调的是真相被发觉后的伦理困局,王子已经晕厥过去,御医被这个真相震惊了,塞琉古国王掩面匍匐在床头,似乎无法面对这个事实,斯特拉托尼斯羞涩地转过身去,她的心情显得很复杂。

实际上,安条克与斯特拉托尼斯的主题真正地贯穿了安格尔作为艺术家生涯的始终。刚到罗马学习的时候,大约1807年,他就画过它的素描,那里已经显示出对大卫的画面结构的重新阐释;接到奥尔良公爵的订单后,他一边创作,一边以素描的形式研究细节,其中又以对斯特拉托尼斯的神态的研究最为充分,留下了多幅手稿;正式的画稿除1834年和1840年的版本以外,在晚年他至少还创作了两个版本,其中一个版本是画家逝世的前一年即1866年完成的。

安格尔 安条克和斯特拉托尼斯 布面油画 106.5cm×137.5cm 1866年蒙彼利埃法布尔博物馆藏

在此不再去细究这些版本在细节上的差异,反正对安格尔而言,如果说对细节或结构的研究与调整是基于古典主义的技术需要,那么他对这个东方题材的禁忌之爱的特殊热情就是受到压抑的隐秘欲望的一种投注;如果说古典主义是在可见的层面结构着他的审美趣味和艺术趣味,那在这个可见的形式背后,总是隐藏着不可见的僭越的欲望,以及对这个欲望的恐惧和抵御,艺术在此成为以合法的形式表达不合法的欲望的一种手段;进而,如果说庞贝式的背景壁画、古典的柱子、古典的衣褶等显示了安格尔作为古典主义者的一面,那对东方题材的热情就暴露了他在古典的外衣下嵌入或偷运东方主义的一面。