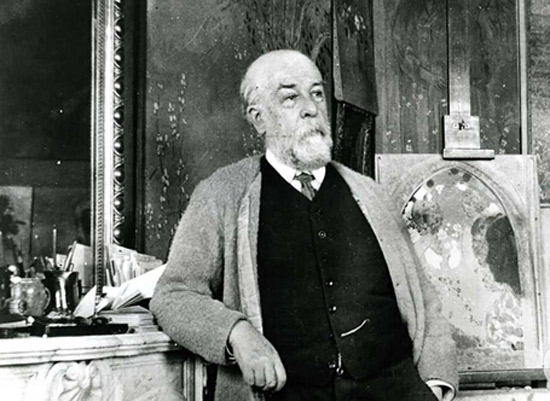

奥迪隆·雷东

雷东是法国19世纪末象征主义画派的领军人物。位于瑞士巴塞尔的贝尔勒基金会博物馆(Foundation Beyler Museum)于今年春季展出了大量雷东平生各个时期、各个主题的多幅作品,深入探讨其作品的主要题材以及他与现代主义的关联。展品包括来自欧洲、美国公共及私人所藏的80余件油画、色粉笔画、素描和石版画。展览以画家灰暗的炭笔画和石版画开场,继而展示画家从黑白到色彩的转型。策展人拉斐尔·布维耶(Raphaël Bouvier)称这是一个“了不起”的转变。布维耶同时表示,拜尓勒基金会向来关注现代艺术的先驱者,这个展览也不例外。尽管基金会并没有收藏任何雷东的画作,但该展览让基金会有机会呈现与基金会创始人希尔达(Hilda Kunz)和恩斯特(Ernst Beyeler)品味不尽相似的现代主义艺术作品。

生于法国波尔多,因为从小体质孱弱,雷东出生后不久便离开父母,在波尔多郊外被保姆和护士抚养。少年时代他性格孤癖,但格外喜爱音乐和艺术,7岁时就由护士陪伴参观巴黎的博物馆。他曾学习绘画和建筑,后结识版画家布雷斯丹(Rodolphe Bresdin),追随其研习版画技法。1870年,参加普法战争后,雷东定居巴黎开始炭笔画创作。雷东一生的创作生涯可大致分为以石版画、炭笔画为主的“黑色时期”和以油画、粉笔画为主要创作媒介的“彩色时期”。雷东的创作对其同时期的多位画家都影响深刻。据说,高更当年避世于大溪地(Tahiti)时,就带了雷东的版画集。在谈到雷东的作品时,高更曾写道:“他的梦想在他所赋予他们的可能性中变成现实;在他的作品里,所有的植物和处于萌发状态的生物在本质上都是有人性的,和我们生活在一起;当然它们也会分担着我们的痛苦。”

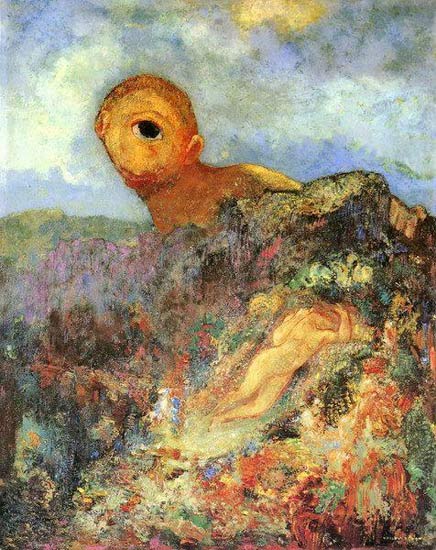

《独眼巨人》,约1914年

梦与狂的幻想曲

在1890年代之前,大面积的黑色阴影是雷东作品的显著特点。这时期的作品大多流露出一种颓废、苦闷的情绪。雷东在油画、版画、素描等多领域皆有建树。他以炭笔和墨水素描形式呈现的爱伦坡小说中的场景、包括笑面蜘蛛在内的奇幻生物、还有被肢解的头颅尤为著名。但在年过半百之后,雷东开始从无尽的色彩中汲取灵感。这一转变影响了许多色彩大师——包括马蒂斯,他收藏了众多雷东的画作。?

灿烂而神秘的新诗篇

雷东晚年对色彩的兴趣是这次展览的核心。展览将相同主题的画作放置在一起,包括花卉、船只、神话、神灵、宗教等主题。展览的亮点之一是一副曾被马蒂斯收藏的色粉笔画《佛祖之死》(The Death of Budda)。该作品色彩明丽,由雷东创作于1899年前后,马蒂斯在1900年将其收入囊中。这幅画作本次由私人藏家出借,而它上一次的公开展出是在逾九十年前。展览中另一幅表现佛祖的画作完成于约1905年,由巴黎奥赛博物馆收藏,极少外借。奥塞博物馆这次还出借了5幅以花卉和动物为主题的大型壁画。这组绘画由雷东为其友人和赞助人罗伯特·德·多梅西男爵(Baron Robert de Domecy)的住宅所作,已表现出早期抽象画的特点。

同时,雷东的经典代表作《独眼巨人》(Le Cyclope)也在参展作品之列。神话故事是雷东进行彩色绘画后的重要灵感源泉。独眼巨人在古希腊神话中名叫古库克罗普斯(Cyclopes)。画面中,他那无邪而单纯的眼睛仿佛在端详着深埋在土地中沉睡的躶体女人,又好像望向画外与观者对视。繁花遍布的山野中,山石多彩的情境里,雷东笔下看似造型怪异的巨人、象征欢乐的裸女、以及大自然的勃勃生机融为一体,在苏醒与沉睡、凝视与直视之间,色彩成为调和这一切的手段。雷东对于色彩的感知与同时期印象派艺术家最大的不同就在于,他对于色彩的探索与把握充满主观色彩和个人幻想。对他来说,与其去捕捉瞬息万变的光影变幻,不如进入自己无边无际的内心世界探求灵感。他自己曾说,“只凭意志力,在艺术中什么也达不到。一切全靠潜意识。”这或许正解释了为何他也被视为超现实主义的先驱。

雷东为何会在创作多年黑白作品后以如此强烈的热情拥抱色彩?布维耶说有很多种推测。其中一种理论认为,雷东有一个极为孤苦的童年,而他在1880年与真爱卡米尔·法尔特(Camille Falte)成婚,这份幸福的到来也许可以解释他艺术的转变。