安迪·沃霍尔创作的《13个头号通缉犯》

半个世纪前的这一周,1964年的世界博览会在皇后区的法拉盛草地公园举办。比利时的华夫饼干、米开朗基罗(Michelangelo)的《圣母怜子》(Pietà)、明日帐篷(Tent of Tomorrow)——这次盛会是战后最后一次毫无愧疚感的消费、主日学校的虔诚以及对美好未来信心的大爆发。它也是美国从20世纪50年代迈入60年代后逐步崩溃中的一幕。

一年前,美国经济势头强劲。随着肯尼迪遇刺,一个幻灭的时代开始了。它也是个愤怒的时代。在世博会开幕之际,《民权法案》(Civil Rights Act)在国会受阻。越战升级。甲壳虫乐队来到美国,在年轻人中引发地震。纽约为了吸引游客加紧整顿,增加了缉查队的人数。

现在看来有点不可思议的是,当代艺术在那个疯狂的场面中扮演了一个活跃的反思者角色。没有哪个艺术家比安迪·沃霍尔(Andy Warhol)更准确地把握住了当时的文化脉搏。在纽约的两场引人注目的展览中,我们看到他的判断直觉已充分发展:皇后区博物馆举办的“13个头号通缉犯:安迪·沃霍尔和1964年世界博览会”(13 Most Wanted Men: Andy Warhol and the 1964 World’s Fair);曼哈顿上东区的布莱恩/迪唐纳(Blain/Di Donna)画廊举办的“沃霍尔:杰奎琳”(Warhol: Jackie)。

皇后区博物馆展示的安迪·沃霍尔创作的丝网印版画《杰奎琳,1964》

1964年的沃霍尔跟几年前相比,已经完全不同了。他不再是个画用金银丝装饰的靴子和鞋子的商业设计明星。他抛开广告业和职场生活,在第47街东段一个破旧的大开间里开设了工作室,他称之为“工厂”(Factory)。他在那里制作多版本丝印画,画的主题在他看来是典型的美国标志:廉价食物、小报暴力和名人崇拜。

在密友们和许多兴奋剂的帮助下,他制作出多系列的个体意象,包括汤罐头和可乐瓶子、汽车失事和死刑电椅。他还制作当时已去世两年的玛丽莲·梦露(Marilyn Monroe)和刚刚丧偶的杰奎琳·肯尼迪(Jacqueline Kennedy)的肖像。每个系列,他都从新闻媒体上提取原始照片,然后一模一样地反复重新制作,就像他青年时代匹兹堡的拜占庭式天主教堂里许多圣人的脸。

在他进行这些创作的几个月里,他还在设计一个公共委托作品:这个新作品将和其他九位美国年轻人的作品一起放在世博会纽约州馆的建筑正面展示。纽约州馆的建筑师菲利普·约翰逊(Philip Johnson)挑选了这些艺术家(其中包括罗伯特·印第安纳[Robert Indiana]、埃尔斯沃斯·凯利[Ellsworth Kelly]和罗伯特·劳森伯格[Robert Rauschenberg]),规定了作品的统一尺寸,让他们自己决定作品的形式和主题。

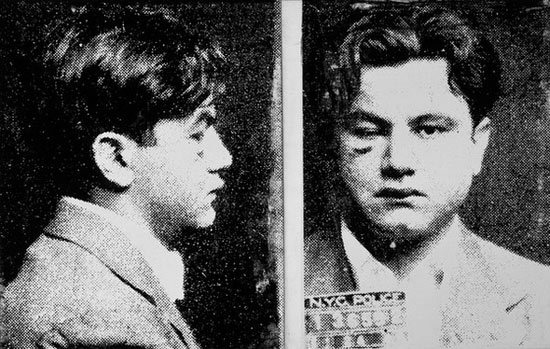

沃霍尔被这个项目给难住了,后来因为一个偶然的机会想出了一个主题。他在一个朋友家无意中发现了1962年纽约市警察局的面部照片宣传册,标题是《13个头号通缉犯》(The 13 Most Wanted Men)。就是它了。这些嫌疑犯大多是年轻的意大利裔美国人或爱尔兰裔美国人。他把他们的面部照片在美森耐纤维板上复制放大,高高地安装在纽约州馆的外墙上。

这惊动了管理层。上面传话说这件作品难以接受,必须移除。工人们用铝色建筑漆覆盖了那些图像。这个审查决定是谁做出的?不是约翰逊。指责的目光转向了蛊惑人心的世博会主席罗伯特·摩西(Robert Moses),他极力主张积极向上的精神面貌,可能厌恶沃霍尔的惯犯照片。但是他只顾着担心世博会可能会失败(从财务上讲,它的确失败了),担心非裔美国人组织会抗议他的雇佣政策,所以很可能没有注意到沃霍尔的作品。

真正的罪魁祸首似乎是当时的纽约州长纳尔逊·A·洛克菲勒(Nelson A. Rockefeller),他正在参与1964年的总统大选,担心沃霍尔委托作品的种族内容会影响他的选票。但是幸存下来的几张《13个头号通缉犯》的照片讲述了一个更简单、甚至更真实的故事:这个作品十分令人震惊。它不仅把犯罪行为和暴力公开给所有人看(其中一个面部照片的主人似乎遭到了毒打);对那些心知肚明的人来说,它还令人想到同性恋的“彪悍性伴”,给于“通缉犯”(wanted men的另一个意思是被需要的男人——译注)这个标题另一层寓意。

《头号通缉犯,2号,约翰·维克多·G》(1964)

皇后区博物馆展出了在那件作品短暂的完整状态期间拍摄的几张罕见的照片(纽约州馆尚存,只是破败失修)。沃霍尔在完成委托作品后,在帆布上画了其中九名头号通缉犯的肖像,供画廊展出。这些肖像画也在本次展览上展出,引人注目。所有的作品都用丰富的支撑材料进行了详细的背景介绍。

这次站来还从匹兹堡的安迪·沃霍尔博物馆借来阴郁的黑色《小死刑电椅》(Little Electric Chair),这件创作于1964-65年的作品突出体现了沃霍尔那个时期很多作品所具有的惩罚性的、受死亡困扰的倾向。从1964年起,沃霍尔给到访他工作室的各种各样的异性恋或同性恋年轻男人拍摄了一系列面部照片,演变成了《13个最漂亮的男孩》(13 Most Beautiful Boys)。皇后区博物馆的展览展出了这件作品,进一步证实了对他的公共委托作品的同性恋解读。

不过,最有趣的是那些纯粹的记录材料。这场展览的策展人——皇后区博物馆的拉丽莎·哈里斯(Larissa Harris)、安迪·沃霍尔博物馆的尼古拉斯·钱伯斯(Nicholas Chambers)以及阿纳斯塔西娅·莱格尔(Anastasia Rygle)和蒂莫西·门内尔(Timothy Mennel)——创造了档案搜寻的奇迹。他们曝光了能充分说明这件委托作品命运的剪报、信件、电报、合同及其他短效物收藏品。当时的新闻媒体几乎没有报道这件作品,公众大多没听说过它。

这些材料还反映出当时美国的一种感觉:这个国家被自己突然爆发的紧张局势震惊了。那种紧张局势让世界博览会——“展示进步的奥林匹克盛会”——在当时显得格格不入,也令皇后区博物馆的展览像很多沃霍尔展一样具有了一种激烈、尖刻、略微令人不快的锐气。

与这种气氛不太一致的是沃霍尔1964年创作的一套四幅天蓝色、黑色小尺寸杰奎琳·肯尼迪肖像画。这些肖像画以裁切的新闻照片为基础,捕捉到了她1963年11月22日抵达达拉斯时的微笑以及后来在丈夫丧葬期间令人难忘的面纱。这些照片也体现了沃霍尔这一时期很多作品所表现的暴力和死亡主题,但是它们似乎属于一个不同的、更严肃的世界。它的精髓在布莱恩/迪唐纳画廊举办的“沃霍尔:杰奎琳”展中得到了集中体现。

这场展览是与安迪·沃霍尔基金会的前负责人比比·卡恩(Bibi Khan)联合组织的,专门展示这位第一夫人的丝网印版画——以及几张原始照片——这些画以八张新闻照片为基础,包括杰奎琳在林登·B·约翰逊(Lyndon B. Johnson)的紧急就职仪式上做见证人站在那里不知所措的照片。尽管原始图像就那么几张,但这些画不管是单独看还是放在一起看,样式都令人惊讶地多变,色调和色量有细微差别,焦距多变,好像是透过百叶窗观看。

从这些版画中能看到沃霍尔的冷漠和玩世不恭:大规模生产,偷窥,对波普文化情绪的机会主义迎合。不断重复的图像——他制作了300多幅“杰奎琳”版画——就像如今的全天候电视和网络新闻滚动,没完没了地重复同一个悲剧故事。

但是“杰奎琳”丝网版画还让人想起了一种特殊的图像,一个与欲望、奉献和灵魂拯救有关的图像:宗教画像。从这个角度讲,布莱恩/迪唐纳画廊的展览可以被看做是黑蓝圣母玛利亚的圣殿,“头号通缉犯”展可以被看做是殉道圣人的名录。沃霍尔最棒的作品之恩典在于它有意无意总带有一种批判性道德观的感觉。1964年,当两个被毁的十年猛烈碰撞到一起、他感觉自己被困其中时,他运用了这种方法。