|

收藏家买不走、公众看不到,最有可能看到的是流浪汉

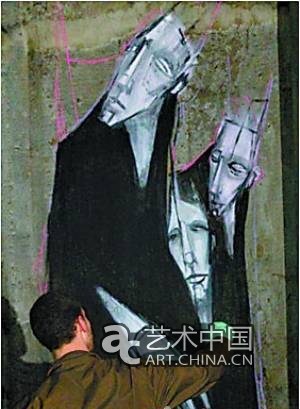

这是目前纽约最热门的话题之一:一次当代艺术展正在如火如荼地进行当中——但几乎没有人知道在哪里可以看到它。这个艺术展的名字叫做“下腹项目”,103位最热门的当代艺术家加盟,在纽约地下深处的废弃车站里尽情涂鸦。因为并不符合法律,所以这些艺术家们以近乎于军人的纪律要求自己,逃避巡查的目光,在漆黑的隧道暗暗挺进并作画,然后在拂晓的时候浮出地面。经过18个月的秘密工作,如今他们的作品已经完成了,但是这些艺术家们却完全封闭了前去的通道,将他们谜一样的作品留在那里,只是公布了一个网站www.theunderbellyproject.com。

“下腹项目”:被“埋葬”的艺术展

这是一场颠覆常规的艺术展。收藏家买不走,公众看不到,唯一有机会碰巧发现这些作品的人,是那些散居在城市废弃的基础设施中的流浪者,或者是纽约交通运输管理局的工作人员。

《纽约时报》上刊登了许多实况的照片,展现出十分恶劣而夸张的原始状态的工作场景。那里灰尘满布,湿气重重,唯一打破沉重黑暗的只是几盏野营灯而已。这个项目的口号是:“我们拥有这一晚。”那是一种超现实的感觉,地下铁里老鼠们那令人毛骨悚然的幻影也会让人难以忘怀。但真正让这个项目变得与众不同的,还是这个彻底埋葬这些作品的想法。

“即使是我们当中有人想回到那里(我的确这样想过),即使我们仍然记得怎么回到那里(我已经不记得了),我们也不能。” Michael “RJ” Rushmore这样说,“‘下腹项目’已经变成了一个封闭了的时空。”

这次展览的策展人,就是这群街头艺术家们自己、他们只将这场展览的面纱揭开了一晚的时间,有人带领纽约时报的记者开展了一场两个半小时的旅途。但艺术家们最终还是下决心保护他们的秘密,他们提出的邀请是带有附加条件的,要求不可以刊登任何能够帮助找到确切地点的细节信息,哪怕是用什么样的设备进出都不行。由于这样做不符合法律,他们很担心自己被告发,所以所有的艺术家采用的都是化名。

背负“恐怖袭击”嫌疑进行创作

有时要拔足狂奔有时会被关“禁闭”

40岁的Workhorse和比他小10岁的PAC,是这次“下腹项目”的主要发起者。

PAC是因为一个偶然的机会,由一些都市探险爱好者的介绍知道了纽约地下存在着的这些废弃的车站的。自从第一次置身这个潜在的地下世界开始,PAC就发现自己像得了强迫症一样,每隔一段时间就想到那里去看一看。后来PAC遇见了Workhouse。“我把他带到这里,整个项目的想法由此而出。”

进到“下腹空间”有很高的难度。首先,艺术家们需要在午夜时分等一个繁忙的站台完全空掉,然后横穿一条从来没有人到过的阴暗邋遢的路线,到达进入旧车站的入口。整个过程必须避过交通管理局工作人员的视线,还要背负着进行“恐怖袭击”的重大嫌疑。但在Workhouse看来,这正是“下腹项目”的魅力之处。“我们这群人喜爱冒险就像喜爱艺术一样。”

2009年初,Workhouse和PAC开始试探邀请一些街头艺术家参与到这个项目当中来。出于安全考虑,他们避免用“熟人以外的任何人”。基本上,每次他们带一名艺术家前往这个神秘的地下世界,大约工作4个小时的时间。在此期间,艺术家们不能自行外出。Workhouse和PAC为艺术家提供野营灯进行照明。而艺术家要自付交通费。

时而会有危险发生:有一次,Workhouse带着一位代号Strafe的艺术家工作完毕,刚刚准备离开,突然听到附近响起工人的脚步声。为了不被发现,Workhouse和Strafe拔足狂奔,Strafe慌乱之际在轨道床上摔了一跤。“我晕倒在地爬不起身,看着手持电筒的Workhouse走了过来,眼中满是恐惧。”一直到凌晨5点,Strafe才勉强支撑着坐了起来,起身离开。交通管理局偶尔会关闭附近的地铁出口,通宵工作的艺术家在想要离开的时候,却发现自己被关在了地下。“那一次我快要疯了。”艺术家McNeil回忆。“那里伸手不见五指,就像是尘土飞扬的地狱。”最后,直到第二天下午4点钟,McNeil才得以脱身。

有关部门警告:

参展艺术家可能被逮捕

很多在纽约生活了多年的人都不太清楚,这座城市的地下被遗弃的地下车站是一个多么庞大的系统,那里有站台和轨道,或者是与现行的地铁并行的没有轨道的通道。每条被遗弃的线路都有9个被废弃的车站。纽约的交通运输局和涂鸦爱好者的战争已经进行了数十年之久。上世纪七八十年代涂鸦传播之盛,使得众多的车厢都埋没在了各种“标签”之下。Seaton表示,这次“下腹项目”并不是一次可以被忽略的行为:“它是违法的,任何与这次事件被证明有关的人都有可能被捕。”Seaton警告。然而,所谓的“非法性”也恰恰是驱使“下腹项目”进行的一大因素,因为它在追寻的是街头艺术不怕死的根源,就像在其网站上说的一样,创造一种“难以捉摸的当代海盗的艺术宝藏”。 |