文/郭舒阳

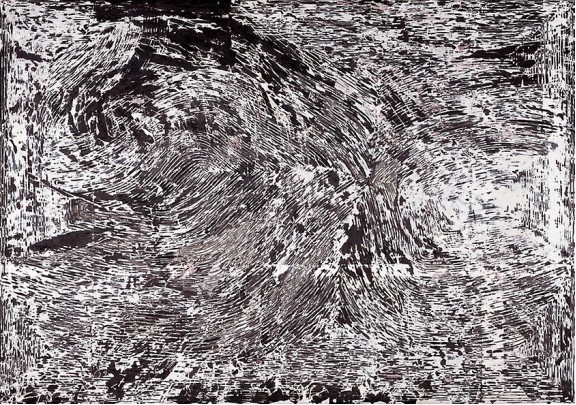

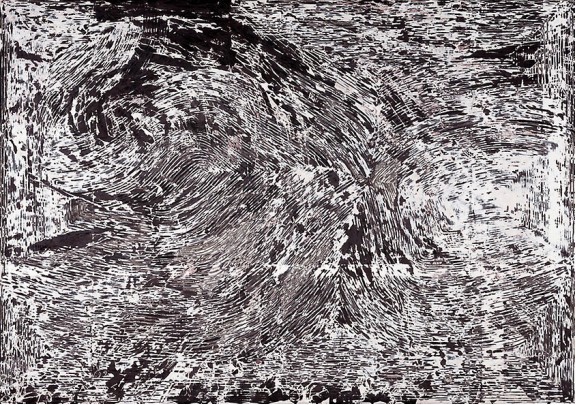

上面两张图来自一本芝加哥艺术博物馆藏品的图录,位于相邻的两页。我没有标注图片信息,是想让读者首先关注两件作品的视觉语言。它们的颜色都以黑白为主,由众多笔触或痕迹组成了一种在似乎在流动的构图。两个画面都是具象的,上图的好像山石或云气,下图更像木纹或水流。同时,两个画面上视觉语言各自有某种规律性的重复,在刻画意象之外,趋向于抽象。

上图的作品是中国艺术家泰祥洲的《天象 2014–1 》,下图的作品是非洲裔美国艺术家Mark Bradford的《船边的塞壬》。两件作品都创作于2014年。泰祥洲的作品是绢本水墨,描绘了天空中的云和陨石,题目和主题都指向了中国文化中对天象的想象和理解。Bradford的作品由纸片和物品碎片拼贴而成。题目中的塞壬(siren)指的是希腊神话中的海上女妖,她们用歌声吸引水手,造成航船触礁。在英文中,siren也有警笛的意思。《船边的塞壬》,因而既像海上湍急的水流,又像警笛刺耳的声浪。

如果人们知道艺术家的身份和艺术品的媒介,大概很多人会用完全不同的方式去观看这两种画。一件是中国水墨,一件是美国当代艺术。对于上图,人们会调动过去有关中国传统绘画的观看经验,以及对中国宇宙观中天象的了解;对于后者,则是当代艺术家对于日常材料的利用、非洲裔艺术家在使用黑色时的独特视角、以及西方历史中海运与奴隶贸易之间的关系等等。也许,人们会在前者中看到气的流动,而在后者中看到某种紧张的不确定性。

从二十世纪九十年代开始,西方美术馆中开始对欧美之外的当代艺术和非当代艺术有明确的划分方式。在这个时期,当代艺术从西欧和北美扩展到了全球。非西方当代艺术成为了当代艺术语汇重要的一部分;同时,国际艺术品展销会和当代艺术双年展在全球各个主要城市出现。在这次转向中,创作于当代的艺术品被分为了两类。符合特定叙事的艺术品成为了全球当代艺术的一部分,而其他的则继续以地区或种族分类。芝加哥艺术博物馆对这两件作品的管理以制度化的方式将这两件作品区别开来。在馆藏中,《天象 2014–1 》属于亚洲部,与中国古代绘画同属一个部门,在中国、日本和韩国艺术展厅展出。而《船边的塞壬》在当代部的馆藏中,在美术馆的现当代艺术展区展出。一件在历史悠久的、建筑风格古典的主展馆,一件在2006年扩建的展馆现代翼。美术馆对作品的分类方式,也促使观者用不同的知识和视觉经验去接触展品。

值得注意的是,芝加哥艺术博物馆近年来正在调整对于非西方艺术的分类方法。我看到的这本出版于2017年的博物馆图录名为《芝加哥艺术博物馆绘画精品》。此前出版的绘画精品图录从未包含过非西方艺术,只有西方的经典作品。因为在过去的美术馆馆藏中,非西方艺术品依照按照国家、地区分类,而没有按照媒介分类。这本2017年的绘画精品图录首次收录了大量非西方绘画作品,并在美术馆在线数据库中,对非西方艺术同样依照媒介进行了分类。对此相应,近十年来芝加哥艺术博物馆大量扩充了来自非西方地区的当代艺术品馆藏。这些变化体现了芝加哥艺术博物馆的国际性定位。这也应和了二十一世纪以来美国艺术机构对全球性当代艺术的强调。除了芝加哥艺术博物馆,这也包括纽约大都会美术馆和洛杉矶盖蒂美术馆——美国另外两家可以和芝加哥艺术博物馆比肩的综合性美术馆。

芝加哥艺术博物馆,主楼正门。

芝加哥艺术博物馆,2006年建成的现代翼。

2017年出版的这本绘画精品图录收录了中国艺术家张伟的《AC10》(1984),这是近年来被芝加哥艺术博物馆当代部纳入馆藏的中国作品之一。这件作品中,张伟用淡蓝色的油彩在画布上描绘了一个轮廓接近于山的抽象图形。张伟是曾在北京活跃的无名画派的主要成员。无名画派成立于七十年代初期,成员大多创作以风景或静物为主题的素描或小幅油画。这与当时体制内的社会主义现实主义风格截然不同。因此,一直到1979年为止,画会的活动属于地下状态。1979年,他们在北海画坊斋举办的第一次展览反响热烈,平均每天吸引多达两千七百名的观众。此后,无名画会开始公开举办展览和写生活动。在有关中国当代艺术的叙事中,无名画会的第一次公开展览被看作改革开放后新的文化空间萌芽的标志。

张伟,《AC10》,1984,布面油画。180 × 312 cm。

从1982年开始,张伟从风景、静物创作转而关注抽象主题。他与其他几位艺术家成立了一个关注抽象艺术的沙龙,探讨东方审美观念在抽象绘画中的表达。与几位艺术家与八五新潮艺术家不同,张伟和其他无名画会成员大多没有接受过专业的艺术教育。他们更重视直接的视觉表达,而非形而上的观念或国际当代艺术的语汇。然而,这一层历史叙事,以及张伟的个人艺术探索,往往被淹没在关于七十年代末的更宏大的历史叙事中。这种宏大的历史叙事聚焦于改革开放后体制外艺术空间的扩大,而较少关注这次转变的其他面向--包括艺术家个体对艺术语言的探索,改革开放在体制内带来的震动等等。这种叙事模式的带来的影响之一,就是在美国的综合性美术馆中,《AC10》更可能进入当代收藏,而《天象 2014–1 》更可能进入亚洲部。《天象 2014–1 》虽然也是在当代创作的,却不是当代艺术馆藏的一部分。

本雅明曾经用结晶化(crystalization)来描述人们对历史的思考。当历史视角内在的张力饱和到一定程度时,人们对过去、当下、未来的理解凝结于对于某一种愿景的想象和创造的动力中,形成特定的结构。结晶化,是事物从流动性变为固体的过程。晶体,虽然透明、明亮,却坚硬、排他。在结晶化产生时,无数记忆和理解会凝结为某种具有明确结构和排他性的单子(monad)。这种结晶化的史观可能极具活力,也可能会限制更新的、更为灵活的结构的出现。

在理解当代艺术时,人们对于“当代”的定义往往从欧美的价值观和历史出发。比如,学者Terry Smith在他的书中《何为当代艺术》是这样解释当代艺术的:当代艺术是有关“当代性”的艺术。Smith认为,在当下,人们与传统的关系正在消解,“当代性”成为时代最为重要的特征。从八十年代开始,当代艺术在全球各个地方,以不同的方式,取代了现代艺术。艺术评论和写作的使命,就是去理解浸入“当代性”中的艺术品、理念、文化实践和价值观。在这样的艺术史叙事中,当代艺术是二战后或柏林墙被推倒后的艺术,承接了二十世纪前半期的现代艺术,是艺术史线性发展的最晚近的产物。而在非西方世界中,传统与现代问题在当代纠结缠绕,与欧美存在很大差异。从现代到当代的过渡,也并非总以八十年代作为分水岭。对于非西方艺术来说,欧美的全球当代艺术史叙事往往会固化本来就难以避免的文化错位。在中国艺术中,这表现为:中国当代艺术被认为是与主流艺术不兼容的;而学院艺术和水墨艺术属于中国艺术的近现代部分。这种标签化的理解渗入了美术馆相应的分类系统。

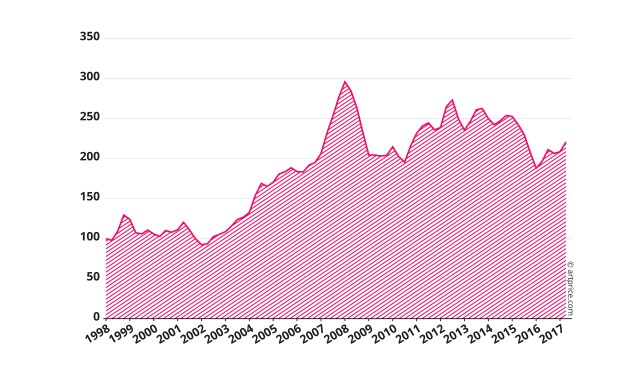

当代艺术品的价格涨落情况,1998–2017 (以1998年的当代艺术品均价作为价值100的基准点)。来源:Artprice,“The Contemporary Art Market Report 2017,” https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2017/renewed-growth.

资本在全球的重新配置推动了也制约了当代艺术的形成。从九十年代到两千年代,艺术品收藏从少数人的爱好变成一项金融投资领域。收藏艺术品的人从在艺术界根基深厚的收藏家转变为更广泛的投资群体。与传统收藏家不同,新的收藏家群体将艺术品的保值能力和升值空间看作重要指标。现当代作品数量多,且存在较少的真伪问题,相比古代艺术品市场,更方便投资者进行金融操作。在金融投资进入艺术领域的同一段时间,全球化的现当代艺术市场跃升为最大的艺术市场。从2003年到2007年,当代艺术的销售额整体增长了851%。

从九十年代到两千年代,面向中国客户的艺术市场和销售中国艺术品的市场也发展迅速。从1991年到1993年,国际拍卖行佳士得和苏富比都举办了一系列涉及中国当代艺术的拍卖。1994年,两家拍卖行都在上海建立了办事处,用以发展中国业务。从1992年开始,国内机构也开始积极发掘艺术市场的潜力。1992年的第一届广州双年展是中国当代艺术史上具有标志性的事件。展览的组织者试图在投资、法规、市场营销、保险、税收等方面对艺术市场的操作的可行性进行实验。同年,在北京举办了“´92北京国际拍卖会”,这是建国以来首次按照国际拍卖规则举办的拍卖活动,得到了北京市政府相关部门的大力支持。这标志着与国际接轨的中国艺术市场在制度上已经成为可能。到了2000年代,中国当代艺术市场对国际当代艺术市场的增长贡献巨大,从2003年到2007年,中国当代艺术市场的交易额增长了11000%。

资本市场需要的,是能够迅速地建立价格体系,为不同的作品、不同的艺术家划分出相应的位置,用来促进、规范经济交易相关的社会关系、期望值与行为。而价格体系的建立,与艺术价值本身关系十分微弱,与学术体系的建立基本脱节。交易参与者关心的,更多地是一些明确的、可以量化的指标,包括与艺术家相关的标签、艺术家年龄、作品媒介与尺寸、艺术家所属画廊等。全球当代艺术市场从九十年代萌芽到2007年达到650亿美元的峰值,用了仅仅十几年时间。在这之前,欧美有关非西方当代艺术的研究少之又少,或是基本不存在。这十几年的时间,对于相关知识和学术体系的建立,远远不够。这造成的后果是,国际当代艺术的发展受到市场波动的影响,远远大于来自于审慎的批评或研究的影响。

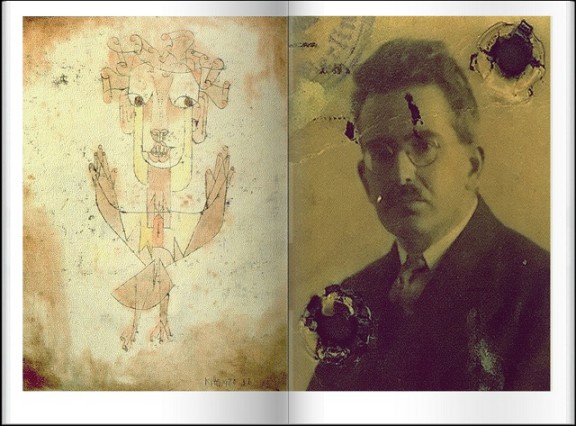

事实上,当代艺术中的当代,并不一定是一个时间定语。人们要看到的并不一定是代表“当代性”的艺术品,也可以是站在当代回溯过去的尝试。本雅明曾经用风暴中的天使形容二十世纪线性进步史观带来的灾难性影响。他首先描述了保罗·克利的一幅画《新天使》(Angelus Novus)。

左:保罗·克利,《新天使》,1920,单刷版画;右:本雅明。

“画面中的天使看起来仿佛正要从他凝视的对象那里抽身离开。他双目圆睁,嘴巴张开,翅膀伸展。历史的天使一定就是这副模样。他把脸别过去,面对着往昔。”

这个天使所面对的过去,是碎片与残骸组成的。他虽然想停下来,收拾、整理、理解面前的废墟,然而刮向未来的风暴挟裹着他,让他无法看清楚过去,也无法看到未来。

“从那里呈现到我们面前的只是一连串事件,从那里他看见的则是一场彻头彻尾的灾难,没完没了的残片层叠在残片之上,骸山向他立足之处滑涌而来。他大概想停留一下,把死者唤醒,并将那些打碎了的残片拼接复原起来。然而从天堂刮来一阵暴风,击中了天使的翅膀,风力如此猛烈,以致他根本无法收拢两翼。暴风势不可挡地将天使吹往他背向的未来,与此同时,在他面前的那片废墟则堆砌得直通天际。在这里,被我们称为‘进步’的,便是这场暴风。”

本雅明所指的“死者”,是消失在历史中的过程、痕迹、经验。在他看来,人们对于历史的认识绝非来自线性的记叙和包罗万象的总结,而是来自对时间表面连续性的打破,来自重拾碎片、挖掘废墟、重新认识历史。而二十世纪承诺的历史进步观,让人们能够在过去停留的时间越来越远。这天堂中刮来的进步风暴,加速了历史碎片的堆积和人们对于过去的遗忘。如果当代艺术能够提供给观者回溯过去的空间,让人们“唤醒死者”,尝试将“打碎了的残片拼接复原起来”,或许,我们可以真的藉当代艺术,窥探“当代性”的深渊。

泰祥洲,《天象 2014–1 》,2014。绢本水墨。139.1 × 294.6 cm。

Mark Bradford,《船边的塞壬》,2014。布面综合媒介。259.1 × 365.7 cm。

事实上,当代艺术最应该具备产生新的艺术史叙事的条件。在西方的艺术史学科中,欧洲和美国的艺术被按照历史年代纵向划分,而其他国家和地区的艺术则按照地理区域横向划分。虽然这种西方中心主义的学科结构已经受到了学人的广泛质疑,完全改变此学科结构还尚待时日。在艺术史学者Miwon Kwon看来,当代艺术可以为这个学科提供更多张力。这是因为:一方面,当代艺术史在西方艺术史中位于纵向的时间序列之中,排在现代艺术之后;另一方面,当代艺术史具备横向的广度,可以涵盖全世界各个地区的当代艺术品。有关当代艺术的叙事更有可能打破既有叙事和分类的藩篱,在西方和非西方艺术之间创造对话机会。

芝加哥艺术博物馆的这本书中,我所感兴趣的是两幅画的视觉语言之间的共鸣。这指向一种不能被迅速分类的观感。泰祥洲的云和Bradford的水,都似乎是失重的、且在画面上流动的。在两幅画中,观者的视线在画面内都没有稳定的落脚点。在《天象 2014–1 》中,观者仿佛悬浮在空中,水气与云气在石头之间相互缠绕。在《船边的塞壬》中,观者从上向下俯瞰水面,水面上繁复的细纹暗示着水流的湍急。

更确切地说,我在两件作品中看到两位艺术家对画面的多重理解。《天象 2014–1 》可以看作中国宇宙观中的“气”的视觉化形式,也可以看作间接指向这个抽象概念的符号。在中国绘画、装饰品和建筑中,“气”往往通过云、烟、雾气、岩石、水等视觉符号来意指。水气的流向、岩石的形态、构图的虚实可以暗示气的流动方向。《天象 2014–1 》中的岩石形态基于艺术家收藏的陨石。与岩石不同,陨石的边缘呈更为多变的流线形。在画面中,它们脱离了地面的重力作用,与云和水气缠绕在一起。水气氤氲中,几乎很难辨认石头和云之间的界限。作品可以看作对“气”的一种直接描绘。

同时,“气”不一定是可见的。中国传统画论中将“气”和“气韵”看作评价绘画的重要标准。画工的绘画徒有形似,而文人的作品则侧重画家的人品和气韵。气韵的传达并不一定依靠具体的视觉语言,而强调观者与画家达致精神上的共鸣。画面凝结了艺术家的思想、艺术积累和大量精力。画面的整体观感--而非经验层面的细节--让观者得以感知到创作者的状态。从这个意义上说,《天象 2014–1 》不仅是对“气”的描绘,也是画家与观者之间交流的介质。

《船边的塞壬》既是一种现成品的拼贴,也是对海面的图像再现。在创作这件作品时,Bradford在洛杉矶南部地区的街上搜集了大量纸质印刷品。这些印刷品仿佛当地普通人生活的索引,包括体育赛事公告、发廊广告、租售房信息等。Bradford在这个地区长大、工作,这些印刷品所指代的城市文化也是他个人生活的一部分。回到工作室后,画家将这些收集来的材料浸泡在水中,把由此得到的纸浆一层层抹在画布上。在层层纸浆之间,Bradford埋入了一些绳子。在画布上覆盖5到10层纸浆之后,Bradford会将这些绳子拉出来,这会在画面上留下一道道沟痕。随后,Bradford会继续打磨已经粗糙不平的表面,从而让画面出现更多的层次和更为复杂的肌理。当观者靠近画面时,印刷品的碎片和它们被撕碎的边缘清晰可见。

虽然画面纹理粗糙凹凸不平,《船边的塞壬》再现了一个具象场景。艺术家以黑白二色描绘了海面的波纹。作品标题中的塞壬指的是希腊神话中的海妖,她们善用歌声诱惑船上的水手,使水手触礁身亡。Bradford再现了海洋上船员俯瞰海水所看到的画面,细密湍急的水流中似乎潜藏了死亡的危机。在西方近代史上,海洋涉及到全球贸易体系的建立、殖民扩张、跨大西洋的奴隶贸易等重要历史事件。在三米长、两米宽的大幅画布上,Bradford重叠了现代城市的物质碎片和具象的海水所承载的历史意义,将当代的印刷品和历史符号杂糅为一体。塞壬神话中湍急水流下的危机四伏成为当代和历史的共同注脚。画面既是承载了物质碎片的实体,也是具象的图像。与《天象 2014–1 》呼应,《船边的塞壬》的画面具有双重属性。这是我在翻阅画册时看到的两幅画之间的共鸣。

这种跨越分类的呼应或许可以让我们看到某种超越既有艺术史叙事的可能性。T.J. Clark说,形式语言是捕捉自然中重复性并使之具有某种人类属性的方法。在成为人类的表达方式后,形式从自然中抽离出来,成为可知、可靠的。通过创造形式语言,人类将自然界中不可控的变为看似可控的,让不可言说的变得可以把握。在观看艺术品时,人类唯一可以依赖的,也只有作品的形式语言。然而作为写作者,我同时要承认个人观念的有限性,因为观看并不能在短时间内穷尽形式语言。任何单一的、明确的印象往往在形式面前转瞬即逝。形式只提供路径,不提供最终的答案。

参考文献

Benjamin, Walter.“On the Concept of History.” In Walter Benjamin: Selected Writings Vol. 4 1938–1940. Translated by Edmund Jephcott and Others. Edited by Howard Eiland and Michael W. Jennings. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2006. 389–400.

Clark, T. J.“More Theses on Feuerbach,” Representations 104 (Fall 2008): 4–7.

McAndrew, Claire. Fine Art and High Finance: Expert Advice on the Economics of Ownership. New York: Bloomberg Press, 2010.

Smith, Terry. What is Contemporary Art? Chicago: University of Chicago Press, 2009.