当Fountain (1917) 出现在Grand Central Palace的独立艺术家社团(Society of Independent Artists)展的时候,这个由纽约独立艺术家组成的组织严肃地讨论起杜尚的这个小便池算不算艺术。尽管在当时的纽约,达达主义在独立艺术家的圈子中已经不是什么新鲜的概念,但独立艺术家们还是决定将杜尚的小便池藏起来,不让观众看到。杜尚的反应是退群,然后发表了第一份关于Fountain的声明。他写到 “may be a very useful object in its place, but its place is not an art exhibition, and it is by no definition, a work of art. For this reason the work was‘suppressed’”(一个很有用的物品,有用是因为它在属于它的地方,而这个地方一定不是一个艺术展览,并且它并没有一个定义说它是一个艺术作品。因为这个原因,这个作品是被 ‘镇压’的。).

杜尚自己在1971年再次提起这件事时,提及了更多具体的细节:

No, not rejected. A work can’t be rejected by the independents. It was simply suppressed. I was on the jury, but I wasn’t consulted, because the officials didn’t know that it was I who had sent it in; I had written the name “Mutt” on it to avoid connection with the personal. The Fountain was simply placed behind a partition and, for the duration of the exhibition, I didn’t know where it was. I couldn’t say that I had sent the thing, but I think the organizers knew it through gossip. No one dared mentioned it. I had a falling out with them and retired from the organization. After the exhibition, we found the Fountain again, behind a partition, and I retrieved it!

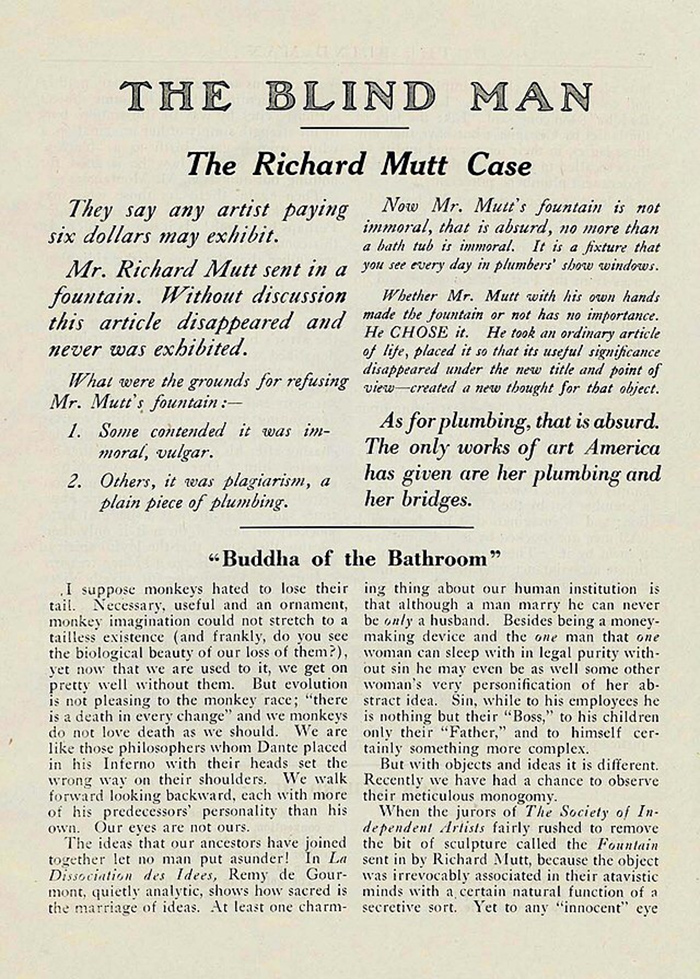

杜尚的Fountain(1917)再次出现的时候来自一篇同年刊登于 The Blind Man杂志的文章,题目叫The Richard Mutt Case. 它的原文如下:

They say any artist paying six dollars may exhibit.

Mr. Richard Mutt sent in a fountain. Without discussion this article disappeared and never was exhibited.

What were the grounds for refusing Mr. Mutt’s fountain:

1. Some contended it was immoral, vulgar.

2. Others, it was plagiarism, a plain piece of plumbing.

Now Mr. Mutt’s fountain is not immoral, that is absurd, no more than a bath tub is immoral. It is a fixture that you see every day in plumber’s show windows.

Whether Mr. Mutt with his own hands made the fountain or not has no importance. He CHOSE it. He took an ordinary article of life, placed it so that its useful significance disappeared under the new title and point of view—created a new thought for the object.

As for plumbing, that is absurd. The only works of art America has given are her plumbing and her bridges.

我在此避而不谈杜尚作品的内容,意义,以及这其中很多依然悬而未决的细节,本文只在这里关注一个事实,那就是当杜尚没有对这个作品进行当时通俗意义上的创作的同时,他直接或间接使用了几段陈述来一次次解释并赋予这个作品意义。这其中最完整的陈述来自The Blind Man的150词的短文The Richard Mutt Case. 将文字置于艺术中更核心的位置——这是达达主义在巴黎创立时由布勒东提出的明确主张之一,因为达达主义者认为图像的本质是虚假的,不真实的。然而我试图在这里提出另外一种异于艺术史主流的陈述:从达达主义开始的整个20世纪现代主义艺术已经在文字的介入中彻底堕落成了一种解释学(hermeneutic);而今天,在机器语言作为创作媒介的时候,这种20世纪的解释学进一步转换成了对于解释的解释学。在这个方向上继续发展,我们将得到对于解释学的解释的解释学。

在杜尚与Fountain相关的语境中,杜尚巧妙地展现了一种与他个人的风格绑定在一起的解释风格。这种解释风格是设计过的,闪烁其辞的,是通过提出新的概念,透露新的细节,来制造新的舆论与语境。为一个作品制造单独的语境,这在艺术史中是一个新的现象。另一方面,不同人在不同时间对于这个作品所展开的论述和立场在客观上制造了一种舆论。这种舆论的特点是它的出现本身就成为了划定圈内和圈外人的界限。因为圈外人在缺少语境的状况下显然无话可说,进而那些有话可说的人说出话来,就参与了讨论,进而扩大了这个舆论的体量。杜尚的高明之处就在于他通过文字抗议(protest)这个独立艺术家委员会而成为了一个抗议的人,一个Protestant。而杜尚所做之事的本质与马丁路德把他写给主教的信钉在All Saints’ Church大门上的Ninety-five Theses的性质是一样的。他们都很聪明地将一份原本似乎不应该公之于众的文本公之于众了,进而他们创造了一个新的舆论,一个一定会有利于这个舆论发起者的舆论。

一场展览的发生也是在这个逻辑下进行的。一场19世纪的沙龙展并不需要前言与新闻稿,因为视觉艺术在那个时代以及那之前的时代里,是一种可以自我解释(Self-explainatory)的产物。虽然这种解释本身并不算彻底,但观看作品本身的过程就是作品自我解释的过程。这一点在20世纪中发生了根本的改变。一场艺术活动的发生需要来自各个层面文字的介入,用以阐释并明确这个活动所蕴含的意义。在最低层面,每一个展示的作品都伴有label,一段用以描述作品媒介,规格,作者信息的文字;其次是展览的前言和新闻稿,二者在事件层面明确了这个展览的意义;最后是批评家,在媒体层面,以一种第三方的身份在事件外阐释这个事件在更大的语境中所产生的意义。这一层层的解释与对于解释的解释在今年4-5月份的Danh Vo的展览Danh Vo: Take My Breath Away中发展到了一种令人发指的地步——这与Danh Vo客观上作为杜尚思路的发展者完全是一致的。这个展览中的所有作品都是艺术家通过各种渠道收集的历史文物。这里既有西方大历史语境下的文物,也有艺术家个人语境下的文物。然而文物终究是工艺品或者物品本身,其本身并不具有丰富的被观看的意义,而每一个作品旁的文字内容少则200词,多则5-600词。以致于一群观者争相挤在作品的label面前仔细观看,而只在作品前稍作停留。这些标签上的阐述完全承载了物品作为作品的意义,而反之,没有这些文字的情况下,作品的意义完全是隐藏的,不可知的。这令我感到深刻的恐慌。将艺术的意义完全搬移至文字的领域中,这无异于一次圣像破坏运动(Iconoclasm)。

也许一次真正的圣像破坏运动正是对20世纪西方艺术的全部总结!而今天的圣像破坏主义者如果知识抱着历史上的圣像破坏主义者那样的理想主义,宗教热情,原教旨主义的冲动来行事的话,则一定会无功而返。因为今天的圣像已绝非物质那样简单,今天的文字也不想《圣经》那样是一个单纯的寓言体系。因为今天的圣像是一个以数字语言堆砌而成的数字物,今天的解释是一套对于数字媒介的不充分的,笨拙的解释。一切都进行地太快了,一切都将在仓促中陷入疲惫。年轻的艺术人涌向数字媒体领域,然后迫不及待地讨论起那些入流的,属于当下舆论的,恰如其分的问题,而完全没有意识到所有这些问题背后的重量。每一个新的作品都使用文字尽其所能地与过往的艺术史,文化语境,个人历史相连,而忽略所有这些题材与风格之外的意义——属于媒介的意义。这是一次真正的巨大的危机。其结果的雏形,正如我们今天所看到的一样,大量的新的作品像寄生虫一样附着在一批10-20年前的作品所创造的语境上,后者同样也像寄生虫一样附着在来自战后60-70年代的另一批作品所创作的语境之上。这些语境就是舆论,或者是那些舆论剩下的东西。所有的这一切都像一本字典一样,在一种无止境的相互解释中陷入意义的枯竭。正如鲍德里亚所说,词语的意义在枯竭在理性的解释中(因为词语并非起源于一个理性的环境)。

如果说20世纪中的大多数艺术作品的文字部分是用来放置一种作品自身的完整性中不能承载的内容的话,那么21世纪更多的作品在创作中就直接将文字的解释部分认定为作品本体的一部分,于是干脆放弃了所谓作品的完整性。作品的边界究竟能不能就这样似乎随着后现代主义的洪流无声息地扩大了——这依旧是一个值得讨论的并且悬而未决的问题。但我认为不能。如果说策展行为本身就是一种对于作品的解释的话,同理,我也认为不能——策展不能通过在空间层面设计出更好的语境来让一群平庸的甚至是失败的作品熠熠生辉。从80年代起的以策展元素作为一种展现艺术的媒介,并且让策展元素主导艺术展示,而非作品,的这种逻辑,在其本质上就是由杜尚那代人所开创的我称之为“解释设计学(hermeneutic design)”的逻辑的延申。换言之,小汉斯从根本上认为作品本质上是不完整的,有缺陷的,需要被空间和文字衬托的。这种认识与杜尚对于Fountain(1917)的阐释是同出一辙的。

我之前曾经以为文字在当代艺术作品中呈现出了一种巴洛克化的倾向——现在看来我完全低估了问题的严重性。因为文字在当代作品中所扮演的远不止是一个装饰物,而是一个宿主。而好的作品则一定会打破这种已经在二者之间已经过分紧张的张力。在那个作品到来之前,艺术人和观者都意识不到艺术的形式在哪里,因此所有我们称之为作品的东西都是猜字谜(charade),智力游戏(riddle),与拙劣的马戏(juggling)。(图文/严钟平)