张伯驹摄于二十世纪三十年代的肖像

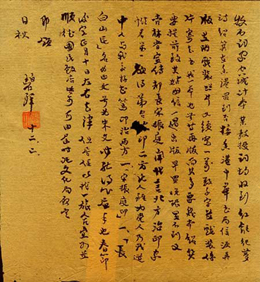

张伯驹致张牧石手札

2011年,有幸得到张伯驹上世纪70代末致张牧石手札一通。

手札论及《红毹纪梦诗》,论及杨绍箕,论及当年吉林宣传部长宋振庭,尤其论及北方治印家张牧石。关于张牧石,张伯驹女婿楼宇栋在编著的《张伯驹词集》再记中写到:“先岳夫晚岁与词友之间来往比较频繁的,首推津门张牧石先生”。2005年,张牧石还写了《张伯驹先生在天津》等文章,的确张伯驹晚年可以说与张牧石之间的唱酬最深。

手扎全文如下:

牧石词家:空城计本,某教授词均收到。《红毹纪梦诗》绍箕在香港买到否?接香港中华书局信,须再版,并附戏装照片。又续写一万数千字并戏装系片寄去。书我一本也无,等再版向其多要几本。绍箕要提前致其姑母信,一遇出版,早买,晚恐买不到。又,吉林省宣传部长宋振庭闻我言,北方治印家惟君第一。欲得弟台治印二方。此人雅为党人,乃我道中人,与我交好甚笃。治印二方:一、“宋振庭印”;一、“长白山氏”。名为白文,号为朱文。必然得心应手也。春节后定正月十日左右去津,但居住以找一旅舍,宜如顺德国民饭店皆可,可由届时托文化局预定。

既颂,日祺。

碧拜 十二、二。

此手札,虽近270字,但所涉内容之丰富是不多见的。

手札中提及“牧石词家”,乃指津门雅士、诗人、书法篆刻家、金石书画鉴定家张牧石(1928-2011年)。他与张伯驹的友情始于建国初期,1950年初秋,张伯驹在北京主持成立了庚寅词社,与天津的梦碧词社开展了许多雅集活动。牡丹花开时,梦碧词社同仁受邀赴京赏花,海棠花开时,庚寅词社同仁受邀来津观赏。张伯驹去津大都住张牧石家,因张伯驹先生在京剧界威望甚高,故在津京剧名家如厉慧良等多来求教,除了谈艺之外,也多求其书画留念,而所用印章多出自张牧石之手。张伯驹对张牧石的金石技艺是格外的青睐,晚年常用印章也多出自于张牧石之手,并以为天津的张牧石与上海的陈巨来是中国时下篆刻界的“南陈北张”。事实上张牧石小张伯驹30岁,但张伯驹认为张牧石天资颖慧,不仅对金石技艺有体会,而且对词也苦心钻研,故颇为器重。把其称为“牧石词家”,并推介章士钊、龙榆生、夏承焘、俞平伯、叶恭绰、唐圭璋等人与张牧石定交而常互为唱酬。而张牧石更因拜识张老的博见广闻,故以师事之也。

1978年春,张伯驹又一次到天津观海棠时,正赶上张牧石51岁生日,张伯驹即兴口占一阕《卜算子》并书赠张牧石:“节到海棠天,有客迎三径。酒浅能教意更深,乐事添清兴。恰是半开时,向晚风初是。春色无边去又来,人与花同命。”又序文:“戊午暮春初八日,李氏园看海棠正半开,值牧石词家五十晋一寿,可谓花与人并胜。因赋此阕为祝即乞正拍。”可见张伯驹与张牧石的厚交之情。

张牧石去世的前一年曾应弟子所请陆陆续续在雅致的十竹斋水印花笺上写20页内容涉及诗词、京剧、书画篆刻、交往等多方面的《张伯驹先生轶事》,所叙轶事皆亲眼所见,亲身经历,其中有一则:“惟先生(张伯驹)有一怪癖,他说,‘猫要养雄,不养雌性。人要喜女孩,最讨厌男孩。’认为男孩多不与父母亲善,女孩最懂孝道。此其对人与猫之怪见。”从中可以看出张伯驹独特的见解。据了解《张伯驹先生轶事》已为“三惜堂”收藏,成为研究张伯驹先生传奇一生难得的第一手资料和张牧石先生晚年的书法精品。

手札中提及“绍箕”,乃杨绍箕。其祖父杨增新民国初曾统治新疆达十七年之久,曾与张伯驹过继父亲张镇芳于1913年5月底,在北京宣布成立“进步党”的大会上,一起选为名誉理事。杨、张交好,也奠定了杨绍箕跟从张伯驹学诗词的人文与社会基础。之后经1945年毕业于辅仁大学国文系,1948年随丈夫迁居台湾并任台湾大学教授,上世纪60年代起应邀担任美国多所大学客座教授的姑母叶嘉莹帮助去了香港(叶嘉莹是当时为数不多的用英语讲授中国古典诗词的中国学者之一,对中国古典诗词研究和中国文化在西方的传播做出了重要贡献)。

手札中提及“此人雅为党人,乃我道中人,与我交好甚笃”是指“雅为党人”的宋振庭在陈毅的指示下,于1961年初春对划为“右派”的张伯驹发出邀请到吉林工作的电报。十几天后,署名中国吉林省委宣传部宋振庭的又发来电报,再次力邀张伯驹到吉林工作。张伯驹回了电报。没过几天宋振庭又来了电报:“电悉,盼速来吉。”在长春宋振庭对张伯驹说:“省里决定由你担任省博物馆第一副馆长,省里没什么人手,就不设馆长了。”这让张伯驹分外感动并以为是“乃我道中人,与我交好甚笃”。张伯驹曾说,共产党里他有两个朋友,一个是陈毅,另一个是宋振庭。宋振庭一直对张伯驹执弟子礼,两人情意甚笃,直至1982年张伯驹去世。

此手札书法之精是不多见的。张伯驹对书法研究颇深,入门直取书史之祖钟繇,尤对其《贺克捷表》的古朴、严谨、缜密、典雅和字体大小相间的自然风格以及章草性质的结尽法度心得深刻。梁武帝萧衍撰写的《观钟繇书法十二意》,称赞其书法“巧趣精细,殆同机神”。钟繇之后,许多书法家如王羲之父子等竞相学习钟体。为此,张伯驹也曾用心摹书王羲之的《十七帖》,以循正道。除此之外,张伯驹还对蔡襄书法精品《自书诗册》中的晋唐法度和用笔圆润婉美、端重飘逸、挥洒自如“平平无奇中而独见天姿高积学深”用力最多,体会极深,并认为“观此册始知忠惠为师右军而化之,余乃师古而不化者也。遂日摩挲玩味,盖取其貌必先取其神,不求其似而便有似处;取其貌不取其神,求其似而终不能似。余近日书法稍有进益,乃得力于忠惠此册”。这对张伯驹晚年融真、草、隶、篆于一炉,创造了那种落笔时露锋、收笔时藏锋,不温不火、不激不励,起承转合无一败笔的如春蚕吐丝般的飘逸奇特的书风,有着极重要的意义。

许多日前,夜深人静闲坐在书房细细研读此手札时,忽想起了菊坛前辈四大须生之首余叔岩与张伯驹来着。

清末民初,菊坛大家谭鑫培为慈禧所宠,每至内府演戏甚为热闹。那拉氏死后,谭亦为总统府所邀传演,但时过境迁,演出待遇远不及那拉氏时。每遇此,身为余三胜之孙余叔岩(时为府内尉),总于演出前请谭至外务部庶务司王司长处,款之。谭甚为感激。一日,王司长请谭收余叔岩为弟子,向不收弟子的谭鑫培念盛款之情,破例收下余叔岩。可谭鑫培“艺不出门”的思想很重,除授《失街亨》中的王平、《太平桥》中的史敬思两出外,其他不主动传戏于余,余叔岩所能谭戏者皆为偷学。民国大公子张伯驹说:自己三十一岁从余叔岩学戏,每夜辄至,待宾客散尽,子夜始说戏,常三更归家。如此十年,已从余叔岩处学了近五十出戏,可见余叔岩从谭鑫培处偷学了多少戏。不仅如此,余叔岩无论配角、龙套,均认真对待,如向梨园中首屈一指的钱宝森学身段把子(杨小楼、梅兰芳等的身段把子均蒙其指点),不解之处皆不耻下问。最有意思的是余叔岩嗓子倒呛之后,十分注意从传统文化中的言韵上寻找出路,建树自己的特色。他师从清末老翰林魏铁珊,加之多与钱金福、鲍吉祥、王长林、程继先(程长庚之孙,时为小生泰斗)友善且合作默契。并同翰林出身的琴师高手陈彦衡、李佩卿、朱家奎、王瑞芝,鼓师杭子和合作得很好,他们的“托腔保调”使之“严丝合缝”。时人赞曰:(余叔岩)“云遮曰”,而极富神韵。张伯驹谓之“金樽对檀板”的珠联璧合韵,故嗓音另辟蹊径。张伯驹对余叔岩的晚年也是很关心的,有一年紫禁城里要出卖一批旧地毯,到处兜售没人要,后拿到在盐业银行任职的张伯驹处,他买了下来,别人不理解。因为张伯驹看出了地毯织物中夹有金丝,于是替因病久不登台,生活不宽裕的余叔岩买了下来,并请人把其中的金丝抽出来,结果仅金丝就卖了3万银元,加上再卖地毯,共赚了6万银元。对此,不晓得余叔岩当时的感想是什么?

张伯驹据己经历,写了著名的《红毹纪梦诗》一书,也就是手札中提及的香港中华书局“须再版”的《红毹纪梦诗》。关于此书,香港中华书局1978年6月出版时编辑部有如下说明:“张伯驹先生晚年因回忆自七岁以来,所观乱弹昆曲、其他地方戏,以及他所演的昆乱,并戏曲的佚闻故事,写成七绝句一百七十七首,更补注,名《红毹记梦诗注》,其后更作补遗,计二十二首,附于篇末,一并送交我局出版。这部《诗注》对于研究中国近现代戏曲史者不无裨助,故予出版,以供读者参考。”其实,在《红毹记梦诗注》正式出版前,应该有不是正式出版物的《红毹记梦诗》。张伯驹在“须再版”的《红毹纪梦诗》上用毛笔批改批注地“又续写一万数千字”,成为初版的《红毹记梦诗注》。诗之注释更详细地记录自己看戏、学戏、演戏、论戏和余叔岩、杨小楼、梅兰芳等人的珍贵资料兼及社会风貌。吴祖光先生称“诗既明白晓畅,文亦清新可读”。可见此手札的文化内涵和意义。

根据手札所涉及的《红毹纪梦诗》“须再版”等内容和香港中华书局1978年6月的出版记录,此手札当为1977年12月2日所写。

对于张伯驹,周汝昌先生感叹到:我所平生见到的文化高人很多,但这样的人却也少少的。刘海粟先生更是动情地说:“他(张伯驹)是当代文化高原上的一座峻峰。从他那广袤的心胸涌出四条河流,那便是书画鉴藏、诗词、戏曲和书法。四种姊妹艺术互相沟通,又各具性格,堪称京华老名士,艺苑真学人。”