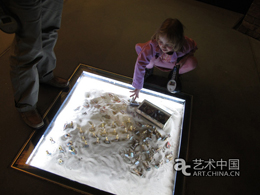

纳粹党部旧址改造的文献中心的展厅内,孩童蹲在地上抚摸展品

文/滕宇宁

纽伦堡(Nürnberg),初闻此名,总还觉陌生;即使略有了解,也大多围绕那段不太光彩的历史过往——二战时由希特勒一手建起德国纳粹党部的所在地,再到后来“纽伦堡审判”。似乎,这里就是一个承载着罪恶、疯狂、血泪与颓败的悲凉象征。然而,这座中世纪名噪一时傲然矗立的城池,并非如此单纯地拥有一段浅近的记忆。

除了战争的伤痕,纽伦堡其实更应该被记住的身份,是伟大画家丢勒的家乡;他近旁的小城拜罗伊特(Bayreuth),则是音乐巨匠瓦格纳的故里。单是这两位人物,就足以令纽伦堡成为热爱艺术与从事艺术的人们,心中的麦加。艺术与文化,应该高于政治与战争而被铭记。

2012年夏,我拖着行李独自抵达。如果说前面提到关于这座城市的种种,还只是一些抽象而遥远的符号,那么这个夏天,我有幸到此作为一位演讲者与观察者,亲身参与一场真实盛会——第33届世界艺术史大会(CIHA)。当下,国人恐怕还对这一名词知之甚少,但这个源自1873年历尽百年沧桑、艺术史界最高级别的会议,早已享誉中国以外的世界。由于大会周期为每四年举办一届,每届由不同国家不同城市承办,与会学者遍布全球各地,且受邀来此学者的论文需经严格筛选选出,世界艺术史大会总是被戏称为艺术史界的“奥运会”。只不过,这么大规模的盛会,百年来还未曾在欧美以外的国家召开过,无疑,艺术史学科仍固守着以西方为主流的价值判断。然而,此次的大会,对于中国乃至欧美以外各国而言,意义非凡——会上,组委会宣布,2016年,第34届世界艺术史大会,将在中国北京举办!这意味着,世界艺术史大会第一次打破欧洲与美国为核心的窠臼,向中国正在发展中的学术进程表达了信任与敬意。作为亲历、见证、并为之付出很长时间努力的中国代表团一员,我感到骄傲、自豪,以及面对未来的压力与不安。当然,也有一些人又要质疑类似“奥运会”这样被赋予太多政治内涵的提法,质疑是否又会是一次“国家意志”的传达。但毕竟这是一场纯粹的学术聚会,真正的学术不该有无法独立的思想,不该有难获自由的精神,更不该有不可回避的利益裹挟。我相信,真正的学术会为一个人、一个国家、一种文化带来尊严。特别是在那些仍然以半信半疑目光打量中国的其他国家面前,学术,也许是为现代中国文明重建尊严之最可信赖的方式。

不管怎么说,纽伦堡之行,是一次很好的学习之旅。学到的,不仅是为四年后筹办会议的经验,更重要的是,一个民族的精神气质在一座城市间的氤氲,可以散发迷人的气息。就好像这次大会的主题“物的挑战”,至少在纽伦堡,这个城市里真实的存在,挑战了那些有所缺陷的认知与理解,也推进其更加完善。漫步城市,收集点点滴滴,所见融于所感。

暮色中的丢勒故居

正在日尔曼国家博物馆(Germanische National Museum,GNM)举办的“早期丢勒”(Der frühe Dürer)简直是一份展示当代的研究性展览应有品质的教案。来自12个国家的120件展品,构成德国四十年来最大规模的丢勒展,而展览前期的研究工作,整整进展了三年。踱步展厅,穿梭在真迹与文献之间,时而跌入1500年前后的历史时空,看风物、看人情、看传承;时而跃出色彩笔触构筑的感性世界,捕捉策展理性的思绪,犹如捧读一本厚重的论文。传统艺术史似成定论的“丢勒的威尼斯之旅将新的艺术风格带到德国”的观点,随着展览的展开得到颠覆性的挑战。成长于纽伦堡这个中世纪晚期先锋艺术活跃的重要城市,丢勒在少年时期即接触到新艺术风格,并慢慢将之发扬光大。丢勒的伟大不仅仅是个人才智的彰显,更与他周围的社会人文环境紧密相关,映照着时代的巨变。

暮色中的丢勒故居

丢勒,在德国人的心中有着绝对的神圣光环。“早期丢勒”展不可避免的显示着纽伦堡人的骄傲:大师与这座城市的关系密不可分,他艺术生涯的最初一步,正是这座城市所给予的关怀。这样的骄傲也同样显现在古城的角落,丢勒故居至今保存完好,接受世人的艳羡与膜拜。很容易理解,光荣需要被纪念与尊敬,那么,羞耻呢?纽伦堡最为动人的一笔,是将羞耻铭刻——曾经的纳粹党部,残败的战后遗迹带着被轰炸过的萧索与孤寂,内部经过先进的改造,整体成为一座反思法西斯罪恶的文献中心(Dokumentations Zentrum)。这样理性得甚至有点可怕的民族精神,令人无法不肃然起敬。阴霾天空下,不时飘洒些细碎的雨花,即使是盛夏,穿一件单衣还会瑟瑟发抖。党部旧址就在这灰蒙蒙的空气里,冰冷地将历史举到你面前。昏暗的光线、斑驳墙砖围困出的紧张空间,节制、压抑地,将行凶者与受害者所有线索、历程、遭遇和盘托出。静谧,一个个投影屏幕幽幽闪着蓝光,真实历史的种种影像纷纷上演:军队、女郎、欢笑、杀戮、控诉、死亡……但是,没有声响,展厅里听不到任何声响。只有当你将手执导览器紧贴耳朵,慢慢从影像面前经过,一个叙述者的声音才会遥遥地、轻轻地响起,只为你一人讲述。这时会想起《意志的胜利》或是克鲁格的短片中对这座建筑夸张的表达,那或许承载了过多的阐释。身临其境,看到一位老人独自坐在那里默默的看完一部又一部纪录片,看到可爱的孩子好奇的蹲下身,隔着玻璃罩子摩挲嵌在地板里士兵的残骸——那种来自普通人的无言的反思不可抵挡地击中心脏。

古城静静的河面

关于纽伦堡,还有太多值得感慨。依旧保持中世纪建筑格局与风格的老城总是诱惑着人一遍一遍在高低起伏的石子路上走过,闲暇时,可以仰望着高耸威仪的教堂吃香肠烤肉喝香槟啤酒,可以靠在桥栏上凝望静静的河水里古堡的倒影,可以沿着城墙闻着花香坦然欣赏青年男女美丽的调情。任谁都难以相信,这些优雅的景色曾在二战中遭受最惨烈的轰炸,近乎夷为平地,而战后,依靠德国马尔堡(Marburg)的城市建筑档案,复原式重建起来的城池,几乎可以将丢勒曾经描画过的城市风景画拿来当地图用。再一次被德国人内在的精神力量强烈震撼。

朱青生从新任国际艺术史学会主席Ulrich Grossmann手中接过世界艺术史大会会旗

世界艺术史大会的最后一天,闭幕式上,新任国际艺术史学会主席Ulrich Grossmann将大会会旗交到中国代表团代表朱青生教授手里。朱教授顺势往身上一裹,整个人被紧紧围在CIHA蓝色的旗帜中。全场热烈的欢呼声、掌声瞬间响起,那欢腾的背后,是对纽伦堡的祝贺,也是对北京2016的期待。