5次上拍,2次流拍,价格连连走低

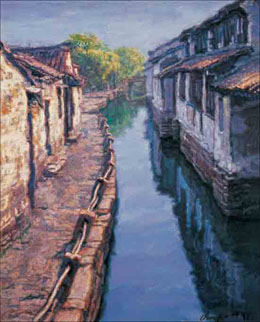

陈逸飞于2005年4月10日谢世。相隔3个月,7月10日,《水乡回望》就现身朵云轩的拍场,以176万元成交。5个月后,12月16日,又出现在浙江中财拍卖会,遭流拍。2006年4月9日,作品再现浙江南北拍场,二度流拍。当年12月3日,作品第四次出现,在中鼎国际拍卖会上,以几乎等同于首次拍卖的价格成交。连续两年4场拍卖,2次流拍,此后该作略有沉寂。目前录得的最近拍卖是2009年12月18日西泠拍卖会,价格略微下修,成交价为173.6万元。

4次重拍,3改画名

记者从融艺网查找到了陈逸飞重复拍卖次数最多的7件作品。细看7件作品所有拍卖记录,记者发现,除《水乡回望》之外,其余6作品均存在“更名”现象,一件作品重拍4次,少则2个名字,更甚者三易其名。例如,2003年的一件陈逸飞作品,在中国嘉德、北京匡时、富彼国际、广州嘉德四场拍卖中,出现了《人约黄昏》、《梳妆台前的女子》、《镜影旧梦》3个名字。

为何拍卖相隔不足5年,却要频繁更名?

为进一步了解艺术品频频重拍现象,记者致电某知名拍卖公司当代艺术部主管,该主管一再表示:“重拍毫不奇怪,这是市场的需求,不值得详加报道。当代艺术包括油画雕塑在中国发展不过十几年,在上海只有短短五六年,构不成一个完整的周期,无法用西方成熟市场的概念来衡量。这样的现象,在现在的中国市场无可避免,必须用时间去改进。我们都期望中国艺术市场好起来,在初期发展的过程中,没有必要总是提那些负面的东西。”

重拍作品收益率低

“安涅丝艺术指数”统计的陈逸飞作品总体平均收益率为143.1%,而上榜Top10的作品平均收益率为12.48%,其中将近半数的作品收益率在负数,远远差于陈逸飞作品拍卖的总体收益率。

作品《琴韵》在2008年6月15日、12月19日分别上拍,录得的成交记录6月为341万元,12月下探至201.6万元,收益率为-40.88%;上文所提《双面镜》在2008年1月9日、5月10日分别上拍,录得的成交记录1月为260万元,5月下探至201.6万元,收益率为-22.46%。

黄文叡在解读这一现象时表示,2005-2007年,是中国当代艺术的高点,如果在那个时段,作品越拍越低,除非作品本身出現品质或真伪的问题,不然极有可能是藏家或炒家先前通过拍卖公司运作过头。所谓运作,就是藏家先拿出手头一批藏品中的某几件,在市场上以自买自卖方式做高价格,然后再放出其他作品,逢高卖出。但自买自卖的炒家需承担两边佣金(单边约10%~15%),久了吃不消,如果市场不能接受虚高的价格,后续作品价格只能被迫下修。

不过,记者注意到,上述《琴韵》、《双面镜》的拍卖价格下修,发生在2008年金融海啸期间,难免受到整体资本市场不景气的影响。

高流通率为伪作制造“身份证”

在记者与黄文叡的交谈中,他透露出另一个艺术市场中常被质疑的现象,即真伪问题。市场可以通过不断重复拍卖,制造大量的换手率、流动性。一件伪作如能反复流通,便获得了一种“真身”证明,正如一千次的谎言成为真理一般。黄文叡将这种现象称为“制作艺术品的身份证”。

他坦言,这一现象普遍存在,不限于个别板块。在鉴定难以确准时,只需要保证流通性,基本上“真伪之辨”不是排在首位的。相反,流动快、价格成长快,就有投资价值。现在,不是美学而是市场在决定“真伪”,只要高价频出,就无人质疑了。