“贫穷艺术运动前驱之一”,意大利艺术家雅尼斯·库奈里斯(Jannis Kounellis)于当地时间2月16日在罗马逝世,享年80岁。

本文写于2011年11月库奈里斯在北京今日美术馆开幕个展《演译中国》期间,原载于《三联生活周刊》2011年第48期。

在现代艺术史上,库奈里斯被认为是20世纪60年代以来最具影响力的艺术家之一。在中国,“大多数艺术家受到库奈里斯艺术的启发,却甚至不知道他是谁,他的思想从何而来”。他是一个熟悉的陌生人。

雅尼斯·库奈里斯

“艺术家总有一些元素是重复的”

主展厅里,整个二层都漂浮着咖啡浓香。香源来自墙上作品中的一件:4排铁天平悬垂在一块铁板前,每个天平里都堆满意大利的浓缩咖啡粉。走上第三层展厅,咖啡味道消散了,观众迅即又被一股烈性白酒的气味绕了进去:在巨大的“K”形铁支架上摆满了小玻璃酒杯,里面盛放的白酒挥发成一个令人眩晕的气场。“K”是艺术家姓氏“Kounellis”的缩写。

1969年,库奈里斯在意大利的那不勒斯第一次用咖啡粉来做作品。1988年在法国的一次展览里,他用上了1.4万杯烈酒。毫无疑问,材料自然带来的气味对观众产生了强烈冲击。“力量感”、“流动性”、“戏剧感”,一直以来,评论家喜欢用这些词来表述他的展览现场。

现在,铁板、天平、麻袋、煤炭、咖啡粉、烈性酒,黑色、铁锈色,悬垂、捆扎……这些在库奈里斯作品中最具个性的物质“语言”,随他一起在北京出场,不过杯中酒被置换了,格拉巴酒换成了本地出产的高粱白。

《无题》,200×180×20(厘米),铁板,铁天平,碗,茶叶,2010—2011年

库奈里斯向我细致描述:“在法国用酒做的那件作品是长方形,杯子直接放在地板上,上面覆以铅块。这次我用了‘K’形支架来摆放酒杯,十几年前我在伦敦最早用到它。我是把不同时期的材料组合起来了。你知道,艺术家总有一些元素是重复的。”

他实际上已经解说了他的“演译”,或可理解为“转译”。艺术史家凯伦·史密斯则引用马尔科姆·克劳利的话阐释了库奈里斯在中国的新作:“一件艺术作品,这件作品中包含了对另外一件作品的再创造,而且是在不同的背景条件下,用另外一种语言形式。”

2010年3月,73岁的库奈里斯应邀来中国搞创作。他在北京天通苑附近找到一处工作室,就是在一家不锈钢厂租了一角厂房和一套简陋的办公室,供他和夫人起居、创作兼会客。据今日美术馆工作人员看到的库奈里斯的工作情形:每天7点开始,通常到晚上21点才结束。冬天里厂房没有暖气,有时候冷得够呛,他跑到自己的汽车里发动引擎,暖和一会儿再回去,继续库奈里斯式的“把物质转换成艺术”。

雅尼斯·库奈里斯在中国的工作室内

更加中国元素的瓷器碎片、军大衣、红灯笼等材料,被他大量用在新作品里。主展厅进门处,占据整个外厅的巨型作品以钢板、铁丝和瓷器碎片结构,在库奈里斯自己陈述的意象里,“它是一堵墙”。他说,最初的想法来自一个无限循环的模型,每处凹陷的地方就像古希腊的剧场,而铁板上装饰的瓷片像剧场背景上的文字符号。瓷片在排放形式上的长短、多少和疏密布局,或许代表着他不同的“讲话”——库奈里斯说过,对他来说创作总是偶然性的,但整个作品摆放在一起就是一个通篇讲话,讲话要有说服力,所以他注重细节和关系。他偏爱使用铁板,这可以在他的绝大多数作品中看到,铁板尺寸又多数恒定为2米×1.8米,正好是一个双人床的大小。他说:铁是一种量度,是婚床,它跟空间联姻,就像是壁画跟教堂产生的关系一样。

《无题》,201×184×15(厘米),铁板,中国碎瓷片,铁丝,2010—2011年

悬垂是库奈里斯创造的密码,可以译述一切对他而言的“他者文化”。在那不勒斯他悬垂了咖啡粉,在威尼斯他悬垂了玻璃器,在伊莱夫希纳一个旧油坊的《被缚的普罗米修斯》舞台上,他用密布的绳悬垂了无数粗粝的石块。在北京的今日美术馆里,他用西方的铁天平悬垂了4行属于东方的彩绘瓷碗和褐色茶叶,以及在另一块钢铁的背景上,一个部分浸在焦油里的红灯笼。以谨严庄重的形式,他在不同的文化语境里面悬垂他的静默和能量,历史以及诗性。

旧外套是库奈里斯多年延续的最令人遐想的“语言”。新作《长白山》是成两行绞在一块铁板上的6件军大衣。并不需要从中推想观念或枯燥的概念,他说:“政治对我是个很小的东西。”库奈里斯或许只是用形态、比例、循环、节奏和质感在传递一种视觉思维。在中国生活这两年,他从北京到云南,走了很多地方,长白山是其一,而且无疑给他留下了深刻于记忆的东西。有人看了作品后,觉到寒意、温暖、对比中的张力。如艺术家自己所说,他的作品建立在绘画之上,“有价值的是图像,图像的结构”。

《长白山》,200×180×15(厘米),铁板,军大衣,2011年

库奈里斯此次中国个展的策展人黄笃将这种解读能力称为库奈里斯的“习性”,无论身处何方,他的“习性”都表现出灵活的适应力和组织方式。“他以诗性的语言表达了材料具有的冰冷和温暖、柔软与坚硬、色彩与金属之间的辩证关系。同时,它们还传递出另一个信息:要么是它们之间的对话,要么是它们之间的矛盾,要么是它们之间的争斗。这是一种感受力和结构之间的角力。”黄笃说。

“一个希腊人,一个意大利人, 一个地中海人,一个欧洲人”

1956年,库奈里斯20岁,从希腊家乡比雷埃夫斯搬到罗马,进入罗马美术学院学习。起初几年一直在绘画,然后他创作了他的符号和字母作品,大的黑体字、箭头或者数学符号,“尺幅和我的房子一样大”。在他眼里,社会是“完全没有精确的框架”的片段,所以艺术也是片段式的,充满戏剧性。

1967年他在画框里放入了一只活鹦鹉,两年后他拉来12匹马并拴在罗马L Attico画廊的四壁展出,两次都彻底颠覆了当时艺术的边界。马匹是艺术中常见的符号,在西方,从希腊时代的巴特农神庙到卡拉瓦乔的作品里,都可以看到马的形象,但不同的是,库奈里斯牵出的是12匹活马。从他采用动物创作之后,当代艺术在后来逐渐盛行以动物为媒介的艺术现象,如20世纪90年代初英国“年轻一代”的艺术明星达米恩·赫斯特(Damien Hirst)剖过牛,比利时艺术家威姆·德沃耶(Wim Delwoye)画过猪。而库奈里斯区别于后来激进者的地方或许是,“知道自己要去哪里冒险”。他不会去寻找公众,他不在乎这个。他自视为浪漫的理想主义者。

《无题》,900×315×80(厘米),9张铁桌子,4600个玻璃杯,2011年

在他那只著名的鹦鹉现身画框的1967年,“贫穷艺术”运动(Arte Povera)也在意大利由批评家杰马诺·切兰(Germano Cerlant)命名了,库奈里斯是促发这个命名的为数不多的年轻艺术家中的一个。这一运动并不局限于意大利本土,切兰在1967年写的《贫穷艺术》一书中,提到了意大利艺术家马里奥·梅兹、库奈里斯、鲍里尼和皮诺内,也包括德国艺术家博伊斯、荷兰艺术家迪贝茨以及美国艺术家卡尔·安德烈等人。“贫穷艺术”主要指艺术家选用废旧工业材料和日常自然材料或被忽视的其他材料作为表现媒介,注重它们的重量和结构的对比,推崇形体本身的意义,艺术家们一边旅行一边创作。“对他们来说,重要的不是再现,而是一种姿态。”“这种以原始而质朴的物质灵活建构的艺术方法和艺术形态被认为是观念艺术的一个流派。”

在这之前,有波兰戏剧家格洛托夫斯基提出的去除一切附加物的“贫穷戏剧”。而在差不多同一时期,意大利产生了以德·西卡、罗西里尼、安东尼奥尼和费里尼为主将的新现实主义电影运动。从戏剧、艺术到电影,都是带有战后问题的一代艺术家。库奈里斯本人也强调“贫穷艺术”意味着戏剧感,而这种戏剧感从文艺复兴早期的卡拉瓦乔开始,就一直存在于整个意大利传统。

《无题》,200×180×20(厘米),铁板,大衣,白色编织物,钢缆,钩子,2011年

1986年,国际艺术杂志《Flash Art》有一期刊登了库奈里斯和博伊斯、安塞姆·基弗、恩佐·库基的对话,在谈及创作中个人的能力时,他说了一句可以透彻呈现他全部艺术建构观念的话,他说:“当博伊斯戴上麦克风,我觉得这就变成了文化的一部分,因为博伊斯具有将麦克风转化成文化的能力。”

生活中,库奈里斯把自己标识为“一个希腊人,一个意大利人,一个地中海人,一个欧洲人”。他说,作为艺术家,他在意大利找到了一种逻辑和一种语言,所以在这个意义上,他“以为自己诞生在意大利”。但离开希腊56年后,他仍是一个捍卫雅典卫城和《荷马史诗》的希腊人,骨子里具有游吟的“希腊性”。谈话中,他不断提到《奥德赛》的意象:一个为了寻找理想国而不断旅行的人,“奥德赛,这个名字本身的含义就是指‘别离’或与之相关的语词”。他说,在希腊文学里,“重返”(return)意味着结构变化,每件事物都可以在重返中得到解释。但他更关注“别离”——“对我来说没有重返,或者说,重返了就立刻出发。”在艺术创作中,库奈里斯认为混乱和缺乏秩序感不是一回事。他说:我的作品本身表现得缺乏秩序感,但前提是内在必须有秩序,否则,表现出来的就是混乱。

采访结束后,摄影记者过来为库奈里斯拍照。他拒绝返回展厅和自己的作品合影,要求我们把咖啡馆里的大咖啡机当作背景,因为他喜欢机器顶上的那只鹰。看完照片,他举起拳头晃了晃:“看,我多像一个19世纪的革命者。”

“我不只是保守,是非常保守”

专访库奈里斯

我不只是保守,是非常保守。在意大利文里,‘保守’的本意是为了保存过去的一些伟大的东西,绝不是一种颓废;‘革命’也是为了先回复到过去的辉煌,然后再次出发。

三联生活周刊:这次你在中国的创作和展览,被称为库奈里斯的“中国经验”。在这之前,还有过类似的“经验”吗,为一次展览在国外生活两年?

库奈里斯:严格说来还没有过——我最近做过一个在俄罗斯的展览,去了那里两趟。20年前还有一次,也是在俄罗斯。但中国是独特的,和其他地方差别如此之大,值得我这样来做。不过你要知道,我并非为了做展览才来中国住两年,是因为我对中国特别关注,才有这次展览。

三联生活周刊:在这些新作品中,我们看到了熟悉的材质:瓷片、灯笼、军大衣、蜡染布……都是强烈的“中国元素”。与你个人经常用到的铁板、麻袋等材质相比,它们不那么中性,不那么无地域性,在当代艺术的语境中通常已经被人赋予过表征和指向。这对你的创作是否带来一些挑战?

库奈里斯:既然我经过一场旅行来到这里,和中国人、中国的事物进行接触,那么非常自然地,我就会用到这些东西。这种创作和从意大利做完作品再搬到这里来是完全不同的,它是一种自然的表达。阿尔托(Antonnin Artaud,1896~1948,法国现代“残酷戏剧”开创人)、爱森斯坦(Eisenstein,1898~1948,苏联电影导演,1934年拍摄纪录电影《墨西哥万岁》)当年到墨西哥去,也都用当地元素创作,对他们来说,重要的是到那里去。

《无题》,201×184×15(厘米),铁板,中国碎瓷片,铁丝,2010—2011年(局部)

三联生活周刊:你认为自己的作品是“装置艺术”吗?

库奈里斯:我不知道什么算“装置艺术”。你在墙上挂一幅画,那也是装置。事实上,我把墙上的绘画从二维变成三维,然后摆到了中间,同时考虑它和周边空间的关系。如果你有机会进到一座巴洛克时期的教堂,会发现里面的艺术品也是充分考虑到教堂的布道氛围来创作的,而我,不过是把教堂换成了工厂,但它们基于同一种传统。

三联生活周刊:杜尚的现成品艺术,达米安·赫斯特的动物展览品,你觉得和你的“贫穷艺术”有关联吗?比如从时间上看你们像在一条线索上,一个是来源,另一个是变化后的延伸?

库奈里斯:最早是在1967年那次比较出名的展览中,我第一次将活的鹦鹉放进了画框。其他艺术家后来也放过别的动物。那时候我个人已经知道“波普艺术”了,但我看做是并行,我以活物这种方式展示与别人的不同。和杜尚的联系我想是一种误解,我更愿意被认为和毕加索及立体派有所关联,他和立体派在绘画中开始加入其他不同元素。

《无题》,200×180×20(厘米),铁板,画布,黄颜料,2011年

说到达米安·赫斯特,作为艺术家他有很强的直觉,但在他和他同伴身上发生的是根本的变化,可以说是垂直性的:他们激进,而且非常看重投机性。

三联生活周刊:你在和策展人黄笃的对话中说,欧洲提出“贫穷艺术”的概念,是为了用于辩证地对抗美国人提出的“极简主义”和“波普艺术”。你认为它们之间存在什么样的本质对抗?

库奈里斯:“极简主义”有它自己一个重要的宣言以及明确的教条,里面谈到他们信仰的基本主张。而“贫穷艺术”在意大利,到现在都没有任何宣言和教条。我们是自由的几个人。

“波普艺术”把日常的消费品放大了当做艺术,追求一种好玩和讽刺的意味在里面。“贫穷艺术”丝毫没有这些,你看看我就知道了,我不喜欢讽刺什么。曼佐尼(Piero Manzoni,1933~1963,意大利观念艺术家,代表作《大便:意大利制造》)或许有,但他那种讽刺也是挠人心肺的。不过他去世很早,在“贫穷艺术”的概念被提出来之前就不在了。

三联生活周刊:现在的观念艺术似乎有一种趋向,极度排斥视觉审美和情感审美,总是试图制造一个观点,却往往很肤浅。能谈谈你对艺术未来的看法吗?

库奈里斯:要搞清楚当代艺术的这种现象,首先要回到毕加索的《阿维农的少女》那幅画中,它打破了所有旧的审美思维模式,我们能从中找到很多革命性的启示。但对我个人来说,最重要的还是回归到一定的秩序感。我是一个理想主义者,有坚硬的铁一般的信仰,但现在很多艺术家或流派丧失了这些,他们所做的一些事情是为了打破旧秩序而打破旧秩序,却并没有能够展示新的东西。对他们如何评价,我认为还需要时间。

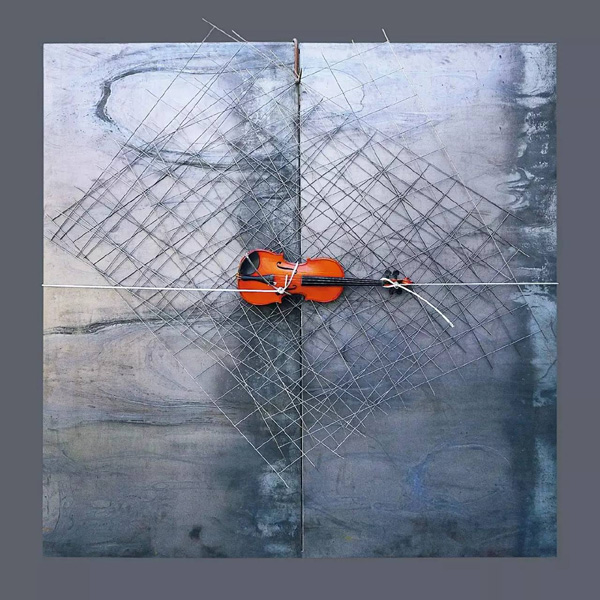

《无题》,200×180×20(厘米),铁板,钢丝网,小提琴,钢丝,2010—2011年

三联生活周刊:你认为用“演化”(evolution)来形容你创作的变化不准确,要用“革命”(revolution)这个词。为什么特别强调这种差异性?

库奈里斯:变化只是表面上的一种改变。至于自己的作品,不能由我来定义,要在将来由艺术评论家来评判。我个人觉得,如果说我存在“革命”性的时候,是在我的某些作品里带有反抗的意识,这源自我生活的那个时代和意大利文化的传统氛围——在意大利的很多博物馆中,你都能看到这样的作品。

三联生活周刊:如果有人用“保守”来评价你现在的作品,是否会令你感到不快?

库奈里斯:我不只是保守,是非常保守。在意大利文里,“保守”的本意是为了保存过去的一些伟大的东西,绝不是一种颓废;“革命”也是为了先回复到过去的辉煌,然后再次出发。

三联生活周刊:作为“贫穷艺术”的重要代表,你被认为直接或间接影响过很多当代国际艺术家的创作。当你看到别人的作品时,有时候会不会想:哦,这件东西跟我有点关系?

库奈里斯:对方是否受到我的影响,这我丝毫也不关心。我只关注眼前所见的作品是否能再现我所追崇的“对话”的关系。我认为好作品一定来自艺术家和他周边现实的“对话”,而且这种“对话”必须出自真诚的意愿。当我看到一件作品和我所想的东西相符时,即使它是批评性的相符,我也乐于接受。

(文章版权归《三联生活周刊》所有,图片由今日美术馆提供)